Une introduction de texte argumentatif, ce n'est pas juste une formalité à cocher. C'est votre seule et unique chance de faire comprendre au lecteur que votre point de vue vaut la peine d'être écouté. Elle doit accrocher, donner le contexte, soulever une question claire (la fameuse problématique) et présenter la feuille de route de votre pensée. En quelques lignes seulement, vous jouez votre crédibilité et donnez le ton à tout votre raisonnement.

Pourquoi maîtriser votre introduction est décisif

Soyons clairs, les premières lignes sont cruciales. Une introduction qui fonctionne ne se contente pas de résumer ce qui s'en vient; elle tisse un lien immédiat avec la personne qui vous lit. C'est le moment où vous transformez un sujet qui peut sembler abstrait en une question qui interpelle et qui engage.

Si vous négligez cette première étape, même les arguments les plus solides risquent de rester lettre morte. Pensez-y comme à une porte d'entrée : si elle est mal conçue ou fermée à double tour, personne ne cherchera à savoir ce qui se cache derrière.

L'impact psychologique des premières phrases

L'introduction, c'est un peu une feuille de route psychologique. Elle oriente la perception du lecteur avant même d'avoir présenté le premier argument. Quand une introduction est limpide et assurée, elle laisse transparaître que l'auteur maîtrise son sujet, ce qui met immédiatement le lecteur en confiance pour la suite.

Une bonne introduction ne se contente pas de dire au lecteur ce que vous allez dire. Elle lui fait ressentir pourquoi c'est important de l'écouter. C'est un véritable contrat de confiance que vous établissez en moins de 150 mots.

Cette section va donc explorer le rôle purement stratégique de ces premières phrases. On va voir comment une introduction bien ficelée peut transformer un simple devoir en une argumentation marquante et vraiment persuasive.

Une compétence essentielle au Canada

La capacité à bien structurer sa pensée est une compétence fondamentale, particulièrement valorisée dans le système éducatif canadien. Au Québec, par exemple, les programmes scolaires insistent dès le secondaire sur l'importance de construire son introduction autour d'une thèse bien définie.

Pour vous donner une idée, une enquête menée en 2020 auprès de 500 enseignants québécois a montré que 87 % d'entre eux considèrent que l'ajout de données statistiques précises dans l'introduction augmente de façon marquée la pertinence d'un texte. Ça démontre bien que s'ancrer dans le réel dès le départ est un gage de crédibilité.

Pour mieux saisir comment l'introduction s'intègre dans un tout, n'hésitez pas à consulter notre guide sur la structure du texte argumentatif.

Trouver l'accroche qui capte l'attention immédiatement

La toute première phrase de votre introduction de texte argumentatif est votre hameçon. Si elle est faible, générique ou déjà vue, votre lecteur risque de décrocher avant même de comprendre de quoi vous allez parler. L'objectif est simple : créer une étincelle, quelque chose qui rend la suite de la lecture tout simplement irrésistible.

Oubliez la citation bateau de Victor Hugo ou la question rhétorique simpliste. Pour vraiment marquer les esprits, il faut explorer des techniques plus fines et plus percutantes.

Utiliser une statistique choc

L'une des méthodes les plus directes pour capter l'attention est de présenter un chiffre surprenant. Une statistique bien choisie ancre immédiatement votre sujet dans la réalité et démontre que l'enjeu que vous soulevez a des conséquences concrètes.

Par exemple, pour un texte sur l'importance du sommeil chez les adolescents, vous pourriez commencer par : « Au Canada, près de 60 % des adolescents dorment moins que les huit heures recommandées, une dette de sommeil qui impacte directement leur réussite scolaire. » Cette approche est factuelle, précise et assez intrigante pour donner envie d'en savoir plus.

D'ailleurs, l'efficacité de cette technique est prouvée. Selon une étude du Ministère de l’Éducation de l’Ontario en 2022, 78 % des élèves qui incorporent une statistique pertinente dans leur introduction obtiennent une note supérieure ou égale à 75 %. L'utilisation de données est donc un levier puissant pour la persuasion. Vous pouvez lire les détails du guide de rédaction pour approfondir le sujet.

Créer un lien avec l'actualité ou un paradoxe

Ancrer votre sujet dans l'actualité est un excellent moyen de montrer sa pertinence immédiate. Si vous parlez d'écologie, une référence à une récente conférence sur le climat ou à un phénomène météorologique marquant rendra votre propos bien plus concret et actuel.

Une autre technique efficace est le paradoxe. Il s'agit de présenter une situation qui semble contradictoire pour déstabiliser le lecteur et l'inciter à réfléchir.

Pour un sujet sur les réseaux sociaux, une accroche paradoxale pourrait être : « Nous n'avons jamais été aussi connectés les uns aux autres, et pourtant, le sentiment de solitude atteint des sommets sans précédent dans nos sociétés. »

Cette approche crée une tension intellectuelle qui donne envie de comprendre comment vous allez la résoudre.

Partager une anecdote personnelle pertinente

L'anecdote personnelle, si elle est bien choisie, est redoutablement efficace. Elle humanise le sujet et crée un lien émotionnel direct avec le lecteur. Au lieu de parler d'un concept abstrait, vous le rendez vivant à travers une courte histoire.

Pour illustrer cela, imaginons un texte argumentatif sur le droit à la déconnexion. Comparons deux approches :

- Accroche faible : « Le droit à la déconnexion est important dans le monde du travail moderne. »

- Accroche anecdotique : « Vendredi dernier, à 22 h, j'ai reçu un courriel de mon gestionnaire pour une tâche non urgente. C'est ce soir-là que j'ai compris que la frontière entre ma vie professionnelle et personnelle était devenue inexistante. »

La deuxième option est beaucoup plus engageante, n'est-ce pas? Elle transforme une idée générale en une expérience vécue, permettant au lecteur de s'identifier ou de visualiser concrètement le problème. L'essentiel est de choisir une anecdote courte, pertinente et qui mène naturellement à votre sujet principal.

Présenter le sujet sans perdre votre lecteur

Une fois que votre accroche a fait son travail, le défi est de maintenir cet élan. C'est ici que vous posez le cadre de votre réflexion, une étape cruciale pour vous assurer que votre lecteur et vous êtes sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas de simplement paraphraser le sujet, mais de le rendre vivant et pertinent.

L'objectif est de transformer cette transition, souvent perçue comme un passage obligé un peu ennuyeux, en un cheminement logique et naturel vers votre questionnement principal. Pour y parvenir, il faut éviter à tout prix les définitions de dictionnaire et les généralités vagues.

Ancrer le sujet dans un contexte concret

La meilleure façon de présenter un sujet est de montrer d'où il vient et pourquoi il est important maintenant. Intégrer des éléments de contexte historique, social ou actuel donne immédiatement de la profondeur à votre propos.

Cette approche n'est pas nouvelle; elle est au cœur de l'argumentation efficace depuis des décennies. Au Québec, la formalisation du texte argumentatif dans les années 1960 a été influencée par la montée du débat démocratique. Les guides recommandaient déjà de lier le sujet à la réalité, comme en utilisant des données sur le réchauffement climatique au Canada (élévation de 1,7 à 2,3 °C depuis 1948) pour contextualiser les enjeux écologiques. Pour en apprendre davantage sur ces fondements, vous pouvez consulter cette analyse vidéo sur l'argumentation.

Cette mise en contexte sert à justifier l'existence même de votre texte. Elle répond à la question silencieuse du lecteur : « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ça ? »

Définir les termes clés avec vos mots

Si votre sujet contient des termes spécifiques ou complexes, il est essentiel de les clarifier. Mais au lieu de copier une définition formelle, appropriez-vous les mots. Expliquez ce qu'un concept signifie dans le cadre de votre argumentation.

Par exemple, si vous traitez de la « justice sociale », vous pourriez préciser :

- Ce que ce n'est pas : Il ne s'agit pas simplement d'égalité mathématique.

- Ce que c'est pour vous : Dans ce texte, cela désignera l'accès équitable aux opportunités, indépendamment de l'origine socio-économique.

En définissant vous-même les termes, vous prenez le contrôle du débat et vous guidez subtilement le lecteur vers votre propre perspective, bien avant de présenter vos arguments.

Cette étape prépare le terrain pour la suite. Elle assure une transition fluide vers la problématique et annonce implicitement les angles que vous allez explorer. Tout comme une introduction mène aux arguments, il est tout aussi important de savoir comment utiliser les bons marqueurs de relation pour votre conclusion afin de boucler la boucle de votre raisonnement.

Formuler une problématique et une thèse qui donnent envie de lire la suite

Une fois le décor planté, on arrive au cœur de la machine : la problématique et la thèse. C’est le moment clé de votre introduction de texte argumentatif. C'est ici que vous montrez que vous ne faites pas que réciter des faits, mais que vous avez un angle d'attaque précis et une opinion à défendre. Ce duo transforme une simple description en une argumentation percutante.

Une bonne problématique n'est pas juste une question lancée en l'air. C'est une interrogation qui met le doigt sur une tension, un débat ou un paradoxe au sein de votre sujet. Elle donne l'impression qu'il n'y a pas de réponse simple, ce qui a pour effet de piquer la curiosité du lecteur et de justifier pourquoi votre analyse est nécessaire.

Distinguer la question de la problématique

Une erreur fréquente est de confondre la problématique avec une simple question. Une question descriptive demande une liste d'informations, alors qu'une problématique, elle, est analytique. Elle soulève un véritable enjeu qui mérite qu'on s'y attarde.

Prenons un exemple concret sur le thème du télétravail :

- Question simple : Quels sont les avantages du télétravail ? (La réponse sera une liste, sans plus.)

- Problématique : Alors que le télétravail est présenté comme un progrès pour l'équilibre de vie, ne risque-t-il pas, en effaçant les frontières entre sphères privée et professionnelle, de créer de nouvelles formes d'aliénation ? (Ici, on sent une tension, un débat.)

La deuxième formulation est bien plus engageante. Elle promet une réflexion nuancée, pas une simple énumération. Elle prépare le terrain à merveille pour introduire une thèse forte.

Une problématique réussie est celle qui fait dire au lecteur : « Tiens, c'est une excellente question, je ne l'avais pas vue sous cet angle. J'ai envie de connaître la réponse. »

Énoncer une thèse claire et directe

La thèse, c'est votre réponse directe à la problématique. C’est l'affirmation que vous allez défendre bec et ongles tout au long du texte. Elle doit être explicite, précise et ne laisser aucune place au doute. On oublie les phrases passe-partout du genre « Il y a des bons et des mauvais côtés ».

Une thèse efficace doit être :

- Affirmative : Elle prend position sans détour.

- Précise : Elle évite les généralités et se concentre sur un point de vue spécifique.

- Débattable : Quelqu'un pourrait raisonnablement être en désaccord, ce qui rend votre argumentation pertinente.

Pour bien articuler votre thèse, les mots de liaison sont vos meilleurs alliés. Pour en savoir plus sur leur rôle essentiel dans la structure d'un raisonnement, vous pouvez explorer les différents types de marqueurs de relation.

Pour bien saisir la place de chaque élément, il est utile de clarifier la distinction entre le sujet général, la problématique qui en découle et la thèse qui y répond.

Comparaison entre Sujet, Problématique et Thèse

| Concept | Rôle | Exemple (Sujet: Le télétravail) |

|---|---|---|

| Sujet | C'est le thème général, le point de départ de la réflexion. | Le télétravail dans les entreprises modernes. |

| Problématique | C'est la question complexe et débattable que l'on pose à propos du sujet. | Le télétravail, perçu comme un gain d'autonomie, ne menace-t-il pas la cohésion d'équipe et la culture d'entreprise? |

| Thèse | C'est la réponse à la problématique, l'affirmation que l'on va défendre. | Bien que le télétravail offre une flexibilité appréciable, sa généralisation sans encadrement adéquat fragilise le lien social et l'innovation collective au sein des organisations. |

Ce tableau montre bien comment on passe d'une idée large à une affirmation précise et défendable. C'est cette progression logique qui rend une introduction convaincante.

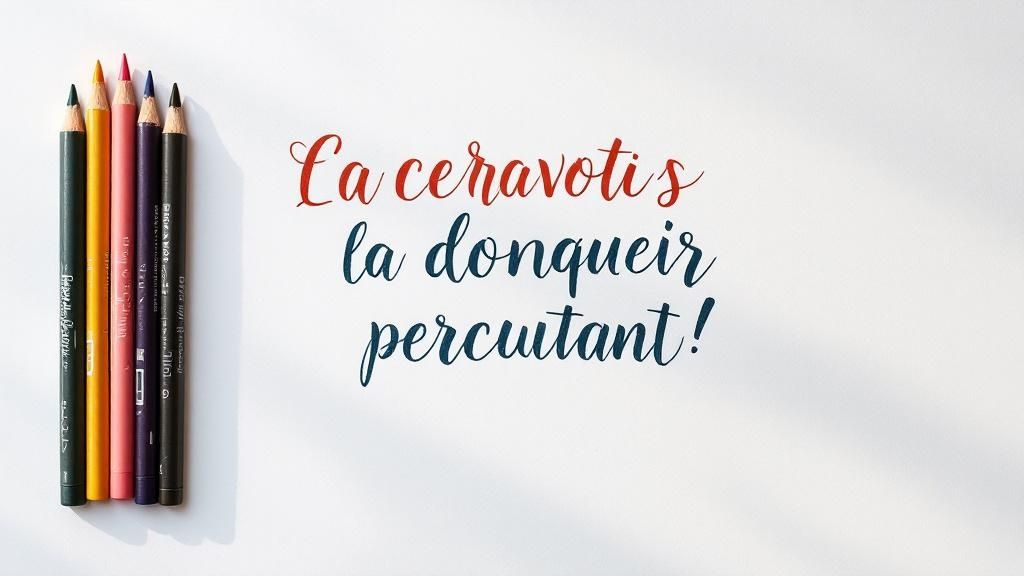

Cette visualisation montre comment chaque partie de l'introduction s'emboîte pour créer un ensemble cohérent et efficace.

On voit bien que l'annonce du plan, qui découle directement de la thèse, est essentielle. C'est elle qui sert de feuille de route au lecteur pour le reste du texte.

En somme, le tandem problématique-thèse est le véritable moteur de votre introduction. Il donne une direction claire à votre texte et transforme une simple rédaction en une argumentation solide qui donne vraiment envie d'être lue jusqu'au bout.

Annoncer votre plan avec fluidité

L'annonce du plan, c'est la toute dernière étape de votre introduction de texte argumentatif. Considérez-la comme une promesse que vous faites à votre lecteur, une sorte de GPS qui va le guider à travers les méandres de votre pensée. Le problème, c'est que trop souvent, cette section tombe dans le piège de formules scolaires rigides qui sonnent complètement artificielles.

Le but n'est pas de lister vos arguments comme on ferait une liste d'épicerie. L'idée est plutôt de montrer que votre réflexion est structurée et que chaque partie découle logiquement de la précédente. Une annonce de plan bien ficelée transforme une simple énumération en une invitation à suivre un raisonnement clair et cohérent.

Éviter les formules rigides

La première chose à faire est d'abandonner les tournures de phrases lourdes et prévisibles. Les phrases comme « Dans une première partie, nous verrons… puis dans une deuxième partie, nous analyserons… » alourdissent votre intro et lui donnent un air mécanique, presque robotique.

Le vrai défi, c'est de présenter votre structure de façon naturelle, comme si elle était la suite logique de votre problématique. Ça demande un peu plus de finesse, c'est vrai, mais le résultat est tellement plus convaincant pour la personne qui vous lit.

Un plan bien annoncé ne fait pas que dire ce que vous allez faire. Il suggère pourquoi vous le faites dans cet ordre précis. C'est ça qui renforce la logique de votre argumentation.

Voyons un peu comment moderniser cette étape cruciale.

Adopter des articulations logiques et élégantes

Pour annoncer votre plan tout en souplesse, vous devez utiliser des mots qui créent des liens logiques entre vos idées, plutôt que de simplement les numéroter. Les articulateurs logiques deviendront vos meilleurs amis pour y arriver.

Au lieu d'écrire :

« Premièrement, nous étudierons les causes économiques. Deuxièmement, nous aborderons les conséquences sociales. »

Essayez plutôt une formulation qui montre une progression :

« Après avoir examiné les facteurs économiques qui sous-tendent ce phénomène, il conviendra d'en analyser les répercussions sur le tissu social. »

Non seulement cette approche est plus élégante, mais elle montre aussi que votre argumentation a été pensée et construite. Pour vous aider à trouver l'inspiration, vous pouvez jeter un œil à des exemples d'organisateurs textuels qui vous aideront à enrichir vos transitions et votre structure.

Voici quelques autres manières de présenter votre plan :

- Utiliser des phrases nominales : « L'analyse portera d'abord sur les origines historiques du conflit, avant de se concentrer sur ses implications géopolitiques actuelles… »

- Impliquer une relation de cause à effet : « Pour comprendre la situation, il est nécessaire d'identifier les causes profondes du problème afin de pouvoir ensuite évaluer l'efficacité des solutions proposées… »

- Poser des questions indirectes : « Notre réflexion s'articulera autour de deux questions centrales : nous nous demanderons d'abord en quoi cette politique a modifié les équilibres sociaux, pour ensuite examiner quelles pourraient être ses conséquences à long terme… »

En variant ces techniques, vous montrez votre maîtrise du sujet et de la langue. Vous offrez aussi à votre lecteur une introduction beaucoup plus intéressante et agréable à lire.

Questions fréquentes sur l'introduction argumentative

Rédiger une introduction de texte argumentatif amène toujours son lot de questions. Même avec une méthode claire en tête, des doutes peuvent s'installer et nous bloquer. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Cette section est là pour répondre directement aux interrogations les plus courantes et vous aider à peaufiner vos introductions avec plus d'assurance.

Plongeons ensemble dans ces questions pour dissiper les derniers flous.

Quelle est la longueur idéale pour une introduction

C'est LA grande question. La réponse courte? Votre introduction doit être proportionnelle à la longueur totale de votre texte. En règle générale, visez environ 10 % à 15 % du nombre total de mots.

- Pour un texte de 500 mots, cela représente entre 50 et 75 mots.

- Pour une dissertation de 1000 mots, une introduction de 100 à 150 mots est un bon objectif.

Mais attention, l'idée n'est pas de compter chaque mot. L'important, c'est d'avoir assez d'espace pour couvrir les quatre étapes essentielles (accroche, mise en contexte, problématique et annonce du plan) sans vous presser ni vous noyer dans des détails inutiles.

L'objectif, c'est la clarté et l'efficacité, pas la longueur. Une introduction concise et percutante aura toujours plus d'impact qu'un long paragraphe qui dilue votre message.

Peut-on utiliser une citation comme accroche

Oui, mais allez-y avec prudence. Une citation peut être une excellente porte d'entrée si elle est originale, pertinente et qu'elle apporte une vraie profondeur à votre sujet. C'est toutefois une technique à double tranchant, car on peut vite tomber dans le cliché.

Évitez les citations vues et revues (comme le « Connais-toi toi-même » de Socrate) qui ont perdu de leur force. Si vous optez pour une citation, assurez-vous qu'elle serve de véritable tremplin à votre réflexion, et non de simple décoration.

Comment savoir si ma problématique est assez forte

Une problématique faible se reconnaît souvent facilement : c'est une question fermée (qui appelle un simple oui ou non) ou une question qui demande juste une description. Une problématique forte, au contraire, ouvre un vrai débat et suggère une tension.

Pour tester la solidité de votre problématique, posez-vous ces quelques questions :

- Est-elle débattable ? Est-ce que quelqu'un pourrait raisonnablement défendre le point de vue inverse?

- Est-elle précise ? Est-ce qu'elle évite les généralités pour se concentrer sur un angle spécifique?

- Est-elle pertinente ? Soulève-t-elle un enjeu important lié à votre sujet?

Si vous pouvez répondre « oui » à ces trois questions, vous tenez quelque chose de solide.

D'ailleurs, une fois votre texte écrit, la relecture est le moment clé pour vérifier que toute votre argumentation répond bien à cette problématique. Pour des astuces sur cette dernière étape, vous pouvez apprendre comment bien réviser pour garantir la cohérence de votre travail.

Faut-il toujours annoncer le plan de la même manière

Absolument pas! En fait, c'est même une excellente idée de varier vos formulations pour éviter un style trop rigide ou scolaire. Laissez tomber le classique « Dans un premier temps…, puis dans un second temps… » et explorez des tournures plus fluides qui montrent la progression logique de votre pensée.

Pour ceux qui cherchent des formulations alternatives ou veulent s'assurer que leur introduction est bien tournée, certains outils d'IA pour la rédaction peuvent être explorés. Ils peuvent suggérer différentes manières d'articuler votre plan pour le rendre plus naturel et élégant.

Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour maîtriser l'art de l'introduction ou toute autre étape de la rédaction, Centrétudes est là pour vous aider. Nos tuteurs spécialisés offrent un soutien sur mesure pour renforcer vos compétences et votre confiance.