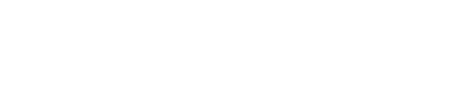

Un texte argumentatif qui marque les esprits, ce n'est pas juste une collection d'idées lancées au hasard. C’est une véritable construction logique. La structure d'un texte argumentatif, organisée autour de trois piliers (introduction, développement, conclusion), est la charpente qui garantit la solidité et la clarté de votre pensée pour convaincre votre lecteur.

Pourquoi la structure est votre meilleur atout

Imaginez que vous construisez un pont. Chaque pilier doit être solide et parfaitement placé pour que la structure tienne la route et inspire confiance. C'est exactement la même chose pour la structure d'un texte argumentatif. Loin d'être une contrainte, elle est votre meilleur outil pour transformer une simple opinion en une démonstration crédible et percutante.

Un plan clair et bien défini remplit plusieurs fonctions à la fois :

- Il rassure le lecteur en lui donnant une sorte de carte routière. Il sait où vous l'emmenez et comment vous comptez y arriver, ce qui le rend plus réceptif.

- Il renforce votre crédibilité en montrant que votre pensée est organisée, logique et réfléchie.

- Il rend vos arguments plus puissants, car chaque idée arrive au bon moment, s'appuyant sur celle qui la précède pour créer un effet cumulatif.

Maîtriser les fondations de cette structure, ce n'est pas seulement exposer des faits; c'est construire un véritable parcours intellectuel qui amène votre lecteur, étape par étape, à partager votre point de vue. C’est toute la différence entre tenir une conversation et forger une conviction.

Les fondations d'une argumentation solide

La structure classique Introduction-Développement-Conclusion n’a rien d’arbitraire. Chaque partie joue un rôle stratégique précis pour bâtir votre argumentation pas à pas, s’assurant que chaque nouvel élément vient renforcer le précédent.

Ce schéma illustre parfaitement comment ces différentes parties s'emboîtent pour organiser un texte argumentatif efficace.

On voit bien que chaque grande section se divise en sous-parties qui collaborent pour former un tout cohérent et persuasif.

Pour vous donner une vue d'ensemble rapide, voici un tableau qui résume le rôle de chaque pilier.

Les 3 piliers de la structure argumentative

Vue d'ensemble rapide des rôles de chaque partie pour comprendre leur fonction stratégique.

| Étape | Objectif principal | Éléments incontournables |

|---|---|---|

| Introduction | Capter l’attention, présenter le sujet et annoncer la thèse. | Sujet amené, sujet posé, thèse, sujet divisé. |

| Développement | Démontrer la thèse avec des arguments solides et des preuves. | Paragraphes argumentatifs clairs, exemples, réfutation. |

| Conclusion | Synthétiser le propos, confirmer la thèse et ouvrir la discussion. | Rappel de la thèse et des arguments, ouverture. |

Ce tableau met en lumière la logique derrière chaque étape. Chaque partie a une mission claire qui contribue à l'objectif final : convaincre.

Cette organisation est d’ailleurs très proche de celle qu'on utilise pour comment écrire un texte d'opinion et sa structure, où la clarté du plan est tout aussi essentielle pour emporter l’adhésion. Finalement, qu'il s'agisse d'exprimer une opinion ou de défendre une thèse complexe, la maîtrise de ces fondations est tout simplement indispensable.

Rédiger une introduction qui captive et oriente

L'introduction de votre texte argumentatif est votre toute première chance de convaincre le lecteur de vous accorder son temps. C’est un peu comme la bande-annonce d’un film : elle doit être accrocheuse, donner un aperçu du sujet et promettre une discussion intéressante, le tout en quelques lignes.

Une introduction réussie n’est pas qu’une simple formalité. C’est elle qui pose les bases de votre crédibilité et qui guide la lecture. Si elle est faible, même vos meilleurs arguments risquent de ne jamais être lus. C'est pourquoi la structure de l'introduction est aussi cruciale que celle du reste de votre texte.

Comment commencer avec impact

Pour capter l'attention dès la première phrase, il faut créer une « accroche » efficace. On oublie tout de suite les entrées en matière trop générales comme « De nos jours… » ou « Depuis la nuit des temps… ». Visez plutôt quelque chose de précis et d'original.

Voici quelques techniques qui ont fait leurs preuves pour une accroche percutante :

- Une statistique choc : « Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se déversent dans nos océans, menaçant ainsi plus de 700 espèces marines. »

- Une question qui interpelle : « Et si la clé de la productivité ne se trouvait pas dans plus d'heures de travail, mais bien dans moins? »

- Une anecdote pertinente : Racontez une courte histoire personnelle ou un fait d'actualité qui touche directement au cœur de votre sujet.

- Une citation inspirante : Utilisez les mots d'une figure connue pour donner du poids à votre propos dès le départ.

L'objectif est simple : piquer la curiosité et montrer pourquoi votre sujet est important.

Une bonne accroche ne fait pas qu'informer; elle provoque une réaction, qu'elle soit émotionnelle ou intellectuelle. Elle force le lecteur à se dire : « Tiens, c'est intéressant, je veux en savoir plus. »

Une fois que vous avez capté l'attention, il faut enchaîner naturellement pour ne pas perdre cet élan.

Poser les bases de votre argumentation

Après votre accroche, votre mission est de mettre le sujet en contexte, sans tout de suite prendre position. C'est l'étape du sujet amené et du sujet posé. Présentez le thème de manière neutre et claire, en expliquant de quoi on va parler et pourquoi ça mérite qu'on s'y attarde.

Vient ensuite le moment le plus important de l'introduction : formuler votre thèse. C'est votre point de vue, l'affirmation centrale que vous allez défendre tout au long du texte. Elle doit être exprimée en une seule phrase, claire et affirmative.

Par exemple : « L'instauration d'une semaine de travail de quatre jours est une stratégie essentielle pour améliorer à la fois le bien-être des employés et la productivité des entreprises. »

Finalement, terminez votre introduction en annonçant votre plan. C'est le sujet divisé. Présentez brièvement les grands arguments que vous allez développer. Ça donne une feuille de route au lecteur, lui permettant de suivre votre raisonnement sans effort. Votre introduction forme ainsi un tout cohérent, qui guide le lecteur de la simple curiosité à la compréhension de votre démarche.

Bâtir un développement argumenté et convaincant

Le développement, c’est le cœur de votre texte argumentatif. L’introduction a ouvert la porte, mais c'est ici que vous allez construire votre raisonnement, brique par brique, pour prouver votre point. C'est la partie la plus importante de la structure du texte argumentatif.

Chaque paragraphe du développement doit être pensé comme une petite unité indépendante, dédiée à un seul et unique argument. Cette méthode simple et claire permet de guider votre lecteur sans jamais le perdre dans un flot d'idées.

La méthode AEPP pour un paragraphe infaillible

Pour bâtir des paragraphes solides qui touchent la cible à chaque fois, il existe une structure simple, mais terriblement efficace. Voyez-la comme une recette en quatre étapes pour chacun de vos arguments.

Cette approche, qu'on appelle parfois AEPP (Affirmation, Explication, Preuve, Phrase conclusive), vous assure d'être clair et persuasif.

- Affirmation : Commencez par énoncer votre argument en une seule phrase claire. C'est l'idée principale de votre paragraphe.

- Explication : Élaborez ensuite sur cette affirmation. Expliquez le raisonnement qui se cache derrière, le pourquoi du comment.

- Preuve : Appuyez votre explication avec des éléments concrets. Ça peut être un exemple, une statistique, une citation d'expert ou un fait vérifiable.

- Phrase conclusive : Terminez en résumant l'idée du paragraphe et en la reliant clairement à votre thèse principale.

En suivant cette structure, chaque paragraphe devient une mini-démonstration qui vient renforcer la solidité de votre thèse globale.

L’importance des preuves et des faits concrets

Un argument sans preuve, ça reste une simple opinion. Pour vraiment convaincre, vos idées doivent s'appuyer sur des faits solides. Cette approche est d'ailleurs au cœur des programmes scolaires. Une étude de 2022 en Californie a montré que 78 % des élèves du secondaire savent identifier les différentes parties d'un texte argumentatif. Plus intéressant encore, les élèves qui ajoutent des données précises à leurs textes obtiennent en moyenne 15 % de points de plus dans leurs évaluations.

Intégrer des faits tangibles ne rend pas seulement votre texte plus crédible. Ça montre aussi que votre position est le fruit d'une vraie réflexion, pas juste d'une intuition. C'est un gage de sérieux qui donne envie au lecteur de vous faire confiance.

Pour trouver des arguments pertinents et construire une argumentation solide, il est essentiel de savoir comment développer votre esprit critique.

Assurer la fluidité avec les connecteurs logiques

Enfin, pour que votre développement ne soit pas qu'une simple liste d'arguments, il faut lier vos paragraphes entre eux. Les connecteurs logiques (ou organisateurs textuels) sont un peu comme les charnières de votre texte. Ils assurent des transitions fluides et un raisonnement qui se tient.

Des mots comme « en effet », « par conséquent », « cependant » ou « de plus » guident le lecteur à travers votre pensée. Ils lui montrent comment chaque argument s'articule avec le précédent et contribue à l'ensemble. Pour des exemples concrets, n'hésitez pas à consulter notre guide sur l'utilisation d'un organisateur textuel avec exemple.

En appliquant cette organisation rigoureuse, votre développement deviendra une démonstration logique et implacable, où chaque idée renforce la suivante jusqu'à rendre votre thèse incontournable.

Utiliser la contre-argumentation pour blinder votre thèse

Anticiper les critiques n'est pas un aveu de faiblesse. Bien au contraire, c'est une immense preuve de force et de confiance. En intégrant une contre-argumentation dans la structure de votre texte argumentatif, vous démontrez que votre réflexion est mûre et que votre thèse peut encaisser les objections.

Cette approche transforme un simple monologue en un véritable dialogue avec votre lecteur. Vous ne faites pas que présenter votre point de vue; vous reconnaissez l’existence d’autres perspectives, ce qui augmente considérablement votre crédibilité.

Identifier et choisir les bons contre-arguments

Pour que cette stratégie fonctionne, il ne faut surtout pas combattre des moulins à vent. Attaquer un argument faible ou caricatural ne ferait qu’affaiblir votre propre propos. Le but est plutôt d'identifier les objections les plus crédibles et les plus répandues, celles que votre lecteur pourrait déjà avoir en tête.

Posez-vous les bonnes questions :

- Quelle est la critique la plus logique ou la plus évidente face à ma thèse?

- Quel argument un opposant intelligent et bien informé utiliserait-il?

- Y a-t-il une statistique ou un fait bien connu qui semble contredire ma position?

En choisissant une objection pertinente, vous prouvez que vous avez sérieusement réfléchi aux différentes facettes du sujet. C'est un signe de rigueur intellectuelle qui est toujours très apprécié.

Une contre-argumentation bien menée est un peu comme un vaccin pour votre thèse. Vous lui injectez une version affaiblie de la critique pour qu'elle puisse développer les défenses nécessaires. Elle en ressortira beaucoup plus robuste.

Le duo concession-réfutation pour convaincre

Une fois que vous avez choisi l’objection, vous devez la présenter de manière honnête avant de la déconstruire. Cette technique se déroule en deux temps, souvent liés par des connecteurs logiques. Pour bien réussir ces transitions, il est utile de bien connaître la fonction des différents marqueurs de relation.

-

La concession : D'abord, vous reconnaissez qu'une partie de l'argument adverse est valable. Utilisez des formules comme « Il est vrai que… », « Certes… » ou « On pourrait objecter que… ». Cette étape démontre votre objectivité et établit un terrain d'entente avec votre lecteur.

-

La réfutation : Ensuite, c'est le moment de contre-attaquer en montrant les limites de cette objection. C'est ici que vous sortez les connecteurs d'opposition comme « cependant », « toutefois » ou « mais ». Assurez-vous d’appuyer votre réfutation avec des preuves solides : une autre statistique, un exemple plus pertinent, ou une faille logique dans l'argument opposé.

Imaginons que vous défendez la semaine de travail de quatre jours : « Certes, certains craignent qu'une journée de travail en moins nuise à la productivité globale de l'entreprise. Cependant, de multiples études démontrent que les employés sont plus concentrés et reposés, ce qui mène à une augmentation de 20 % de leur efficacité sur les jours travaillés. »

Avec cette méthode en deux temps, vous désamorcez les doutes du lecteur avant même qu'ils n'aient le temps de s'installer. En maîtrisant cet élément clé de la structure du texte argumentatif, vous ne laissez aucune prise à la critique et rendez votre thèse pratiquement inattaquable.

Conclure pour marquer les esprits durablement

Votre conclusion, c’est bien plus qu’un simple point final. C’est la dernière impression que vous laissez, votre chance de graver votre thèse dans la mémoire de votre lecteur. Une bonne conclusion ne fait pas que répéter ce qui a été dit; elle boucle la boucle de façon marquante et élève le débat.

La structure d'un texte argumentatif repose sur une conclusion en deux temps : une synthèse percutante et une ouverture qui invite à la réflexion. Si on néglige cette partie, on risque de laisser le lecteur sur sa faim, ce qui affaiblit tout le travail de persuasion qu’on a fait avant.

Synthétiser pour confirmer votre thèse

La première étape de votre conclusion est de rappeler clairement votre point de vue et le raisonnement qui vous y a mené. Il ne s’agit pas de réécrire vos arguments, mais bien de les résumer en une ou deux phrases fortes. L'objectif est de réaffirmer que votre thèse tient la route en montrant comment chaque argument l’a solidement appuyée.

Pensez à cette synthèse comme un montage des meilleurs moments d’un film, juste avant le générique. On ne raconte pas toute l’histoire, mais on ravive les idées et les émotions clés pour que le message principal reste.

Ce résumé doit être court et direct. Utilisez des connecteurs logiques de conclusion comme « En somme » ou « Pour conclure » afin de signaler clairement que vous terminez votre démonstration. La clarté des liens entre vos idées est ici fondamentale. D'ailleurs, pour mieux maîtriser cet aspect, vous pouvez en apprendre davantage sur l'emploi judicieux des marqueurs de relation pour mieux structurer vos phrases.

Ouvrir pour prolonger la réflexion

Une fois votre thèse bien réaffirmée, la touche finale, c’est l’ouverture. C'est ce qui fait la différence entre une bonne conclusion et une conclusion mémorable. Au lieu de simplement finir, vous élargissez la perspective et invitez votre lecteur à poursuivre sa propre réflexion.

Voici quelques techniques efficaces pour y arriver :

- Poser une nouvelle question qui découle logiquement de votre argumentation.

- Suggérer une piste de réflexion ou une solution pour l'avenir.

- Relier votre sujet à un enjeu plus large (social, éthique, historique).

- Terminer avec une citation qui fait écho à votre propos.

Par exemple, après avoir argumenté en faveur de la semaine de quatre jours, vous pourriez ouvrir en demandant : « Et si cette réorganisation du temps n’était que la première étape vers une redéfinition complète de notre rapport au travail? » Cette technique assure que votre texte continue de résonner dans l'esprit du lecteur, bien après qu'il ait tourné la page.

Mise en pratique avec un exemple commenté

La théorie, c’est bien, mais la pratique, c’est encore mieux. Pour vraiment s’approprier la structure d'un texte argumentatif, rien ne vaut un exemple concret. C'est le moment de voir comment toutes les pièces du casse-tête s'assemblent pour former un tout cohérent.

Pour notre exercice, nous allons partir d'une thèse claire et bien d'actualité : « L'adoption d'une semaine de travail de quatre jours est bénéfique pour la productivité des entreprises et le bien-être des employés. »

Cet exemple servira de modèle. Il vous aidera à visualiser comment chaque partie s'articule logiquement avec la suivante pour construire une démonstration solide et convaincante.

Le plan détaillé de notre exemple

Pour que ce soit plus simple à suivre, voici la feuille de route que nous allons décortiquer. Chaque point correspond à un élément clé de la structure que nous avons explorée.

-

Introduction

- Accroche : Une statistique choc sur le stress au travail.

- Sujet amené/posé : La remise en question du modèle de travail traditionnel.

- Thèse : La semaine de quatre jours comme solution gagnant-gagnant.

- Sujet divisé : Annonce des deux angles d'analyse (productivité et bien-être).

-

Développement

- Argument 1 : L'amélioration de la productivité.

- Argument 2 : L'augmentation du bien-être des salariés.

- Contre-argument et réfutation : La crainte d'une baisse de rendement.

-

Conclusion

- Synthèse : Rappel de la thèse et des arguments principaux.

- Ouverture : Réflexion sur une redéfinition plus large du travail.

En suivant un plan aussi clair, vous évitez de vous éparpiller. Chaque paragraphe a un but précis, ce qui rend votre raisonnement facile à suivre et beaucoup plus percutant pour le lecteur.

Maintenant, voyons concrètement comment rédiger chaque partie de ce plan.

Rédaction de l'introduction

L'introduction doit accrocher le lecteur en quelques secondes. Commençons par une donnée percutante : « Alors que plus de 40 % des travailleurs se disent stressés, repenser nos rythmes de travail n'est plus une option, mais une nécessité. » Cette statistique crée d'emblée un sentiment d'urgence.

Ensuite, on amène le sujet en expliquant que le modèle traditionnel de la semaine de cinq jours est de plus en plus remis en cause. Cette transition nous mène tout droit à notre thèse : « L'adoption d'une semaine de travail de quatre jours est une stratégie bénéfique tant pour la productivité des entreprises que pour le bien-être des employés. »

Enfin, on annonce la couleur avec le plan : « Nous verrons d'abord comment cette mesure stimule la productivité, puis nous analyserons ses effets positifs sur la santé mentale des salariés. » Le lecteur sait exactement où on l'emmène, et le tour est joué.

Questions fréquentes sur la rédaction argumentative

Même après avoir bien compris la structure d’un texte argumentatif, il est normal que des questions plus pratiques se posent. Cette section est là pour répondre directement à vos interrogations les plus fréquentes et vous aider à franchir les derniers obstacles.

Combien d'arguments faut-il pour être convaincant?

Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Mieux vaut présenter trois arguments forts, bien développés et soutenus par des preuves solides, que de survoler six points rapidement.

En règle générale, un développement efficace se concentre sur deux à quatre arguments clés. Ça laisse assez d’espace pour approfondir votre pensée sans submerger votre lecteur d'informations.

Votre thèse, c'est votre destination. Vos arguments sont les grandes étapes pour y arriver. Chaque argument est une raison ou une preuve qui vient appuyer et justifier votre thèse, qui demeure l’idée centrale de votre texte.

Où faut-il placer la contre-argumentation?

Son emplacement est purement stratégique. La position la plus courante est juste avant la conclusion, ce qui permet de désamorcer les derniers doutes du lecteur avant de terminer.

Une autre tactique efficace est de l'intégrer tout de suite après vos arguments principaux. Vous démontrez ainsi que votre propre thèse tient la route, même face à la critique. Évitez par contre de commencer par la contre-argumentation; il est crucial d'établir solidement votre propre point de vue en premier.

D'ailleurs, pour engager une conversation ou un débat, il est utile de savoir poser les bonnes questions. Vous trouverez des pistes intéressantes dans notre article sur les questions pour briser la glace, qui pourraient inspirer votre manière d'aborder une objection.