L'examen du ministère, c'est quoi au juste? En bref, il s'agit d'une série d'épreuves uniformes et obligatoires, créées par le ministère de l'Éducation du Québec. Elles sont conçues pour évaluer ce que les élèves ont réellement appris à des moments clés de leur parcours, surtout à la fin du primaire et du secondaire. L'idée est simple : s'assurer que chaque élève, peu importe son école, maîtrise un bagage commun de connaissances essentielles.

Comprendre le rôle de l'examen du ministère

Allons droit au but. Loin d'être une simple formalité, l'examen du ministère est une véritable pierre angulaire du système éducatif québécois. Son but premier n'est pas de tendre des pièges, mais bien de confirmer que les élèves maîtrisent les compétences fondamentales définies dans le Programme de formation de l'école québécoise.

Voyez-le comme un standard de qualité à l'échelle de la province. Il garantit que chaque diplômé, qu'il vienne d'une école publique de Montréal ou d'une école privée en région, possède les mêmes bases solides. Cette uniformité est cruciale pour maintenir un niveau d'excellence constant partout au Québec.

Pour synthétiser, voici un tableau qui résume l'essentiel de ce qu'il faut savoir.

| Objectif principal | Description |

|---|---|

| Évaluation uniforme | Mesurer les compétences des élèves à travers la province avec une seule et même épreuve. |

| Garantie de qualité | S'assurer que tous les diplômés atteignent un seuil de maîtrise commun des savoirs essentiels. |

| Validation des acquis | Certifier que l'élève possède les connaissances nécessaires pour poursuivre son parcours (cégep, travail). |

| Équité du système | Offrir une évaluation juste et impartiale, indépendante des variations entre les écoles ou les enseignants. |

Ce tableau met en lumière que l'examen vise avant tout à solidifier la valeur du diplôme et à assurer une chance égale pour tous.

L'équité comme objectif central

Un des buts fondamentaux de l'épreuve ministérielle est de garantir l'équité. En soumettant tous les jeunes à la même évaluation, conçue et corrigée avec des critères identiques, le ministère assure une mesure juste et impartiale des compétences.

Concrètement, cela veut dire que votre succès repose sur votre maîtrise réelle des notions attendues, et non sur la façon dont votre enseignant prépare ou corrige ses propres examens. Cette approche standardisée permet de comparer les résultats de manière objective et équitable.

L'examen du ministère agit comme un régulateur, s'assurant que la valeur d'un diplôme d'études secondaires est la même partout au Québec, renforçant ainsi la crédibilité du système éducatif.

Plus qu'une note, une validation des acquis

Il est facile de percevoir cette épreuve comme un simple obstacle à franchir pour obtenir une note. Pourtant, son rôle est bien plus profond. Il certifie que vous avez bien assimilé les connaissances et les habiletés requises pour passer à l'étape suivante, que ce soit le cégep ou le marché du travail.

Comprendre toutes les subtilités de cette épreuve peut vraiment faire la différence. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre guide complet sur la préparation à un examen du ministère au secondaire, qui détaille les stratégies et les attentes spécifiques à chaque matière.

Finalement, changer sa perception de l'examen peut transformer l'anxiété en motivation. C'est une occasion de montrer ce que vous avez appris et de prouver que vous êtes prêt pour les défis futurs. En comprenant sa vraie finalité, vous pouvez l'aborder avec plus de confiance et de sérénité.

Anatomie d'une épreuve ministérielle

Pour vraiment maîtriser une épreuve, il faut d'abord en comprendre la mécanique. Un examen du ministère peut sembler intimidant, mais ce n'est pas juste un paquet de questions lancées au hasard. C'est en fait une construction logique, conçue pour évaluer toute une gamme de compétences de façon structurée et équilibrée.

En décortiquant sa structure, on transforme l'inconnu en quelque chose de prévisible. Savoir à quoi s'attendre, ce n'est pas seulement un bon moyen de mieux gérer son temps le jour J. C'est aussi une façon d'identifier à l'avance les sections qui rapportent le plus de points. Un avantage stratégique majeur, avant même d'avoir pris son crayon.

La structure typique d'un examen

La plupart des épreuves du ministère mélangent différents types de questions pour tester à la fois les connaissances pures et la capacité d'analyse. Prenons l'épreuve d'Histoire du Québec et du Canada pour voir comment ça s'organise. On y trouve généralement trois grandes parties :

- Les questions à choix multiples : Celles-là, elles servent à vérifier rapidement si on a mémorisé les faits, les dates ou les concepts importants. On les croit souvent plus faciles, mais il faut lire attentivement pour ne pas tomber dans les pièges.

- Les questions à réponse courte : Ici, on vous demande de répondre en quelques phrases. Le but est de montrer que vous pouvez expliquer un événement ou un concept de manière claire et concise.

- La tâche d'analyse de documents : C'est souvent la section qui pèse le plus lourd dans la note. On vous donne un ensemble de documents (textes, images, graphiques) et on vous demande de les utiliser pour répondre à une question complexe. C'est là que votre esprit critique est vraiment mis à l'épreuve.

Cette diversité de questions assure une évaluation complète. Elle permet de voir non seulement ce que vous savez, mais aussi comment vous utilisez ce savoir pour réfléchir. Cette structure se retrouve, avec quelques ajustements, dans presque toutes les matières. C'est aussi le cas en français, où les défis sont un peu différents. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, jetez un œil à notre article sur les difficultés de l'épreuve uniforme de français et comment y remédier.

Comprendre la répartition des points

Chaque examen est bâti pour évaluer des savoirs précis, souvent regroupés par thèmes ou périodes. L'épreuve d'histoire de 4e secondaire, par exemple, est conçue pour tester les connaissances sur quatre grandes périodes, de 1840 jusqu'à aujourd'hui.

L'épreuve compte environ 23 questions pour un total de 60 points, mais attention, ils ne sont pas répartis également. La section A, avec ses 21 questions, vaut 44 points, tandis que les sections B et C, plus analytiques, valent 8 points chacune.

Savoir que la tâche d'analyse de documents représente une grosse partie de la note finale, ça vous dit tout de suite où concentrer votre énergie. Autant pendant les révisions que pendant l'examen lui-même.

Comprendre cette répartition, c'est la clé pour bien gérer son temps. Une bonne stratégie, c'est d'allouer son temps en fonction du "poids" de chaque section.

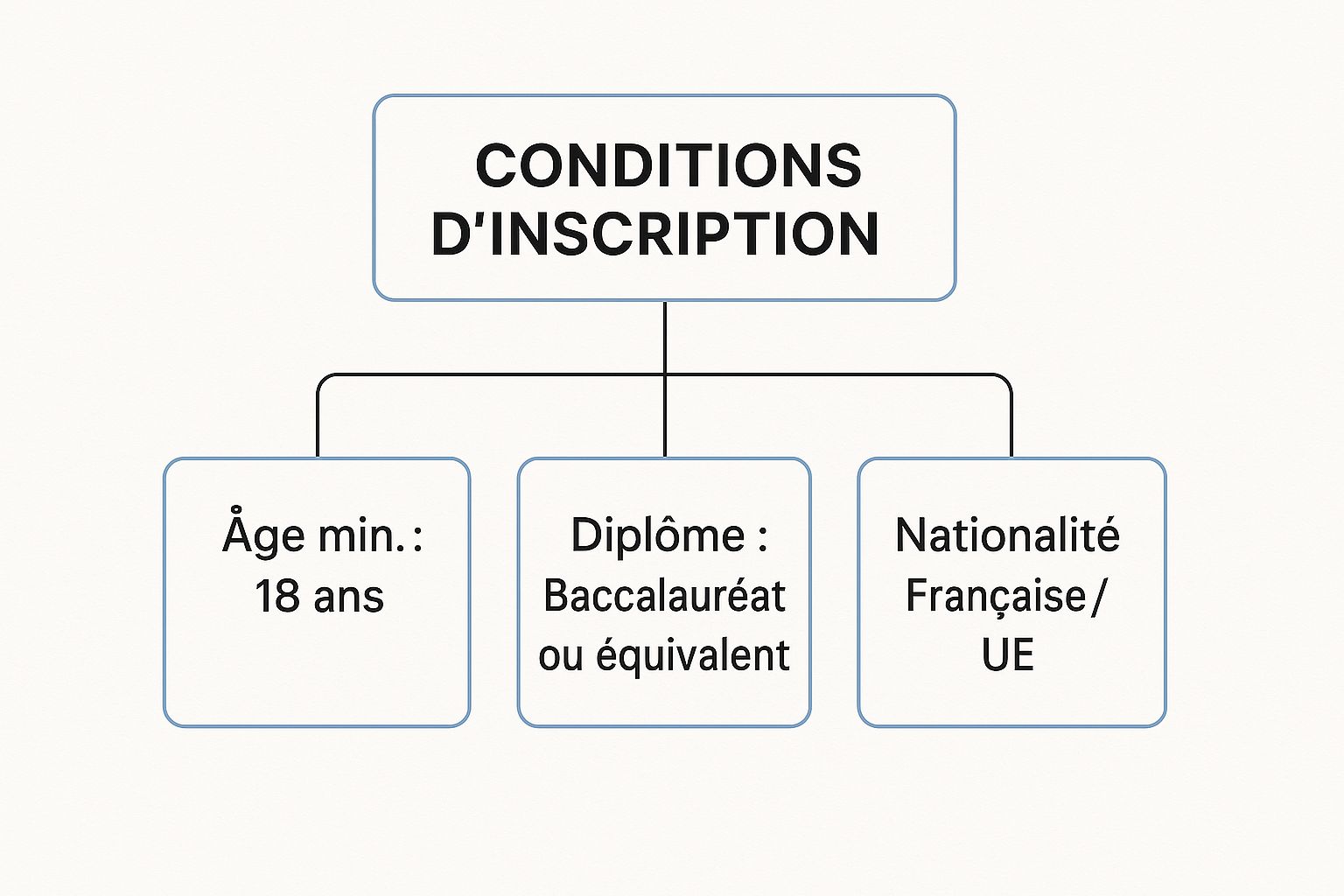

Cet organigramme illustre bien les conditions de base souvent demandées pour certains programmes ou examens officiels.

La clarté de ces prérequis montre que le système cherche à établir des standards transparents pour tout le monde. En connaissant la structure de l'épreuve et les attentes, vous n'êtes plus un participant passif. Vous devenez un acteur stratégique de votre propre réussite.

Maîtriser les critères de notation des correcteurs

Pour vraiment réussir un examen du ministère, il ne suffit pas de connaître sa matière sur le bout des doigts. Le secret, c’est de comprendre exactement ce que les correcteurs recherchent. Il faut les voir non pas comme des juges sévères, mais plutôt comme des guides qui suivent une carte bien précise : la grille de correction.

Cette grille est leur principal outil de travail. Elle découpe chaque question en plusieurs compétences précises à évaluer. Votre mission, si vous l'acceptez, est de cocher le plus de cases possible sur cette carte en leur montrant clairement que vous maîtrisez ce qui est attendu.

Déchiffrer la grille de correction

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la grille de correction n’a rien d’un document secret. Elle a été conçue pour être la plus objective possible, assurant ainsi que tous les élèves soient évalués sur un pied d'égalité, peu importe qui se trouve derrière le crayon rouge.

Pour une question d'analyse, par exemple, les points ne sont pas simplement alloués pour la « bonne réponse ». Ils sont plutôt répartis selon des critères bien définis :

- Compréhension de la question : Avez-vous bien cerné le problème à résoudre?

- Utilisation des connaissances : Avez-vous sorti les bons concepts, les bons faits ou les bonnes dates de votre bagage?

- Qualité de l'argumentation : Votre raisonnement est-il logique, fluide et bien structuré?

- Justification avec des preuves : Avez-vous appuyé vos dires avec des éléments solides (exemples, statistiques, extraits de textes)?

Chacun de ces éléments est noté séparément. C'est la raison pour laquelle une réponse qui semble juste en surface peut perdre de précieux points si l'argumentation est bancale ou si les preuves manquent à l'appel.

La différence entre une note passable et une excellente note se joue souvent sur la capacité à prouver ce que l'on avance. Un correcteur ne peut pas deviner votre raisonnement; vous devez le lui montrer de manière explicite.

L'art de construire une réponse complète

Imaginez-vous dans la peau d'un avocat. Affirmer que votre client est innocent ne suffit pas. Il faut présenter des preuves, construire une histoire qui se tient et même anticiper les objections. C'est exactement la même logique qui s'applique à l'examen du ministère.

Prenons un exemple concret en histoire. La question pourrait être : « Expliquez une conséquence économique de la Révolution tranquille au Québec. »

- Réponse passable : « La Révolution tranquille a mené à la création d'Hydro-Québec. » C'est factuellement correct, mais terriblement incomplet. Ça n'explique rien, ça ne démontre rien.

- Réponse excellente : « Une conséquence économique majeure de la Révolution tranquille a été le renforcement du contrôle de l'État sur les ressources naturelles, ce qui s’est illustré par la nationalisation de l'électricité en 1963. En créant Hydro-Québec, le gouvernement a non seulement unifié la production et la distribution d’électricité, mais il a aussi fait de cette ressource un puissant levier de développement économique, générant des revenus importants pour la province et affirmant son autonomie face au capital étranger. »

La deuxième réponse est beaucoup plus solide. Elle donne un fait (la nationalisation), une date clé (1963), explique le comment (unification) et le pourquoi (levier économique, autonomie). Elle prouve une compréhension profonde des enjeux, et pas seulement une mémorisation de faits.

Les mots-clés qui rapportent des points

Les correcteurs sont entraînés à repérer des indicateurs de compétence. En utilisant un vocabulaire précis et des termes propres à la matière, vous leur envoyez un signal fort : vous maîtrisez votre sujet.

Pensez donc à intégrer des mots-clés pertinents dans vos réponses. En sciences, par exemple, des termes comme « hypothèse », « variable » ou « protocole » ne sont pas du simple jargon. Ils montrent que vous comprenez la démarche scientifique.

En somme, aborder l'examen du ministère avec la grille de correction en tête change complètement la donne. Vous n'étudiez plus seulement pour « savoir », mais bien pour « démontrer ». C'est cette nuance stratégique qui vous permettra de maximiser chaque point et de vraiment vous démarquer.

Bâtir un plan de révision qui fonctionne vraiment

L'approche de l'examen du ministère peut vite transformer les dernières semaines de l'année scolaire en une véritable course contre la montre. Le bachotage de dernière minute, même s'il est tentant, est souvent une recette pour le stress et une performance décevante. La clé du succès ne se trouve pas dans l'intensité, mais bien dans la méthode.

Construire un plan de révision réaliste et bien structuré est la toute première étape pour transformer l'anxiété en confiance. Plutôt que de simplement relire passivement vos notes, une approche active et stratégique permet de consolider vos connaissances de manière durable. L'objectif est simple : créer une feuille de route claire qui vous guidera sereinement jusqu'au jour J.

Les piliers d'une révision efficace

Une révision qui porte fruit repose sur des méthodes qui forcent votre cerveau à travailler activement. La simple relecture, elle, donne une fausse impression de maîtrise. Pour vraiment retenir l'information, il faut la manipuler, la synthétiser et se l'approprier.

Voici trois techniques fondamentales pour une préparation solide :

- Créer des fiches de synthèse : Résumer un chapitre ou un concept sur une seule fiche vous oblige à identifier les informations essentielles et à les reformuler dans vos propres mots. C'est un exercice de synthèse puissant qui ancre la matière durablement.

- Utiliser les anciens examens : Travailler avec les épreuves des années précédentes est sans doute la meilleure façon de se préparer. Cela vous familiarise avec le format des questions, la gestion du temps et les attentes des correcteurs. Pensez à traiter chaque ancien examen comme une véritable simulation.

- Planifier des sessions d'étude productives : Des séances courtes et ciblées (par exemple, 45 minutes d'étude suivies de 15 minutes de pause) sont bien plus efficaces que de longues heures de travail ininterrompu. La concentration diminue rapidement après une heure.

En combinant ces méthodes, vous passerez d'un apprentissage passif à une préparation active et beaucoup plus rentable.

Organiser ses révisions dans le temps

Un bon plan est avant tout un plan réaliste. Il est inutile de prévoir six heures d'étude par jour si vous savez que vous ne pourrez pas vous y tenir. La régularité est bien plus importante que le volume.

Commencez par établir un calendrier inversé. Partez de la date de l'examen et remontez dans le temps, en allouant des blocs d'étude pour chaque matière et chaque thème. Surtout, assurez-vous d'intégrer des moments de pause et des journées de repos complètes pour éviter l'épuisement. Pour des stratégies plus poussées, notre article détaillé sur comment bien réviser pour ses examens offre des conseils pratiques pour optimiser votre emploi du temps.

Un plan de révision efficace ne concerne pas seulement ce que vous étudiez, mais aussi quand et comment vous le faites. L'équilibre entre le travail, le repos et les loisirs est un facteur déterminant de votre réussite.

L'utilisation de données pour orienter les politiques, y compris en éducation, est une pratique bien établie. Par exemple, la méthodologie rigoureuse du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) en France illustre bien cette approche. Depuis plus de 50 ans, ce département analyse des données pour éclairer les décisions ministérielles, montrant l'importance d'une évaluation structurée pour mesurer l'efficacité des politiques. C'est une logique qui s'applique aussi à l'évaluation des acquis via l'examen du ministère. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'approche statistique du DEPS sur leur site.

Le bien-être mental et physique : votre meilleur allié

Votre performance à un examen n'est pas uniquement le reflet de vos connaissances. Votre état mental et physique joue un rôle tout aussi crucial. Ignorer cet aspect est une erreur fréquente qui peut saboter tous vos efforts de révision.

Pensez à votre cerveau comme à un muscle de haute performance. Pour qu'il fonctionne à son plein potentiel, il a besoin de bon carburant et de repos adéquat.

Voici quelques éléments non négociables à intégrer dans votre routine :

- Le sommeil : Visez entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. C'est pendant que vous dormez que votre cerveau consolide les informations apprises durant la journée. Sacrifier son sommeil pour étudier plus longtemps est totalement contre-productif.

- L'alimentation : Privilégiez des repas équilibrés, riches en fruits, légumes et protéines. Évitez les excès de sucre et de caféine, qui provoquent des pics d'énergie suivis de chutes brutales de concentration.

- La gestion du stress : Intégrez des activités qui vous détendent vraiment. Que ce soit faire du sport, écouter de la musique, passer du temps avec des amis ou pratiquer la méditation, trouvez ce qui marche pour vous. Quelques minutes de respiration profonde avant une session d'étude peuvent faire une énorme différence.

En prenant soin de vous, vous vous donnez les moyens de penser clairement, de rester concentré et de mieux gérer la pression le jour de l'examen du ministère.

Comprendre les récents changements aux épreuves

Se fier à de vieilles stratégies de préparation est une erreur que l’on voit trop souvent. Pour attaquer un examen du ministère avec succès, il faut absolument connaître les règles du jeu actuelles. Le monde des évaluations scolaires a pas mal bougé ces dernières années, et faire comme si de rien n’était, c’est un peu comme se lancer sur un sentier avec une carte complètement dépassée.

Ces changements ne sont pas que des détails administratifs; ils touchent directement la façon dont votre travail est jugé et, ultimement, votre note finale. Saisir cette nouvelle réalité est donc la première étape pour mettre vos énergies à la bonne place.

L'impact de la pandémie sur la pondération

Le changement le plus marquant des dernières années est sans contredit le poids de l'épreuve dans la note finale. La pandémie de COVID-19 a chamboulé le système scolaire, forçant le ministère de l'Éducation à revoir ses manières de faire pour tenir compte d’un apprentissage souvent perturbé.

Face à ce contexte hors du commun, la pondération des épreuves ministérielles de 4e et 5e secondaire a été revue à la baisse. Lors de leur retour en juin 2022, le poids de l'examen est passé de 50 % à 20 % du résultat final. Cette mesure visait à alléger le fardeau sur les épaules des élèves, tout en gardant une évaluation uniforme pour tout le monde.

Même si ce 20 % peut paraître moins intimidant, ça ne diminue en rien l’importance de bien se préparer. Chaque point compte!

La concentration sur les savoirs essentiels

Un autre ajustement majeur a été de recentrer les examens sur le plus important. Conscient que le temps en classe a parfois été limité, le ministère a défini des « savoirs prioritaires ». En d’autres mots, les épreuves sont maintenant conçues pour vérifier en premier les connaissances et les compétences jugées fondamentales pour chaque matière.

Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Votre étude doit être plus stratégique.

- Ciblez les concepts clés : Discutez avec vos enseignants pour bien identifier les thèmes qui seront à l’examen à coup sûr.

- Visez la maîtrise : Au lieu de survoler toute la matière de l’année, assurez-vous de maîtriser ces savoirs essentiels sur le bout de vos doigts.

- Pratiquez-vous intelligemment : Trouvez des exercices et d'anciens examens qui collent à cette nouvelle réalité.

Cette adaptation demande une préparation futée. Le but n'est plus de tout mémoriser, mais de vraiment comprendre et savoir appliquer les notions les plus importantes.

Saisir le contexte actuel, ce n'est pas une option, c'est la base. Une préparation efficace aujourd'hui est une préparation informée, qui tient compte de la pondération réelle et des savoirs priorisés.

Cette nouvelle donne s'applique à tous, même aux plus jeunes qui affrontent leurs premières épreuves. Pour les parents qui veulent aider leur enfant, il peut être très utile de se renseigner sur la préparation aux examens ministériels de 6e année pour voir comment ces ajustements se manifestent au primaire. Au bout du compte, être bien informé, c'est le premier pas vers une réussite sans stress.

Stratégies gagnantes pour le jour de l'examen

Le jour J est enfin là. Après des semaines de préparation, le succès dépend autant de votre état d'esprit que de vos connaissances. Savoir bien gérer son temps et son stress est essentiel pour montrer toute l'étendue de ce que vous avez appris sans laisser la panique prendre le dessus.

Quand vous recevez votre cahier d'examen, résistez à l'envie de vous lancer tête baissée dans la première question. Prenez une ou deux minutes pour le survoler. C'est un peu comme regarder la carte avant de partir en randonnée; ça vous donne une vue d'ensemble et ça vous évite de vous perdre en chemin. Vous pourrez ainsi repérer les sections les plus importantes et commencer à planifier mentalement comment répartir votre temps.

Établir un plan d'attaque rapide

Une fois que vous avez une idée générale de l'épreuve, allouez votre temps intelligemment. Si une tâche d'analyse de documents représente 30 % de la note, il est tout à fait logique de lui consacrer une bonne partie de votre temps. Ne tombez pas dans le piège de passer une heure sur une question qui ne vaut que quelques points.

Voici un exemple de plan simple et efficace :

- 1 à 2 minutes : Lecture attentive des consignes et survol de tout l'examen.

- 10 à 15 minutes : Réponse aux questions à choix multiples, qui sont souvent plus rapides.

- 45 à 60 minutes : Concentration sur les tâches qui demandent le plus d'efforts (analyse, rédaction, résolution de problèmes).

- Le reste du temps : Traitement des questions à développement court ou moyen.

- 5 à 10 minutes finales : Relecture complète de toutes vos réponses.

Ce plan est bien sûr flexible, mais il vous donne un cadre solide pour rester organisé et ne rien oublier.

Face à une question qui vous bloque, respirez. Ne paniquez surtout pas. Passez simplement à la suivante et promettez-vous d'y revenir plus tard. Le stress paralyse la réflexion; y retourner avec un esprit plus clair peut souvent faire apparaître la solution comme par magie.

La pression du jour J est réelle et peut amener une bonne dose d'anxiété. Il est primordial d'apprendre à reconnaître ces émotions pour mieux les gérer. Pour creuser le sujet, notre guide sur comment surmonter l'anxiété de performance vous donne des techniques concrètes pour garder le contrôle, même sous pression.

La relecture, une étape trop souvent négligée

Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne relecture. Cette étape finale n'est pas juste une formalité; c'est une véritable chasse aux points faciles. Vous seriez surpris de voir le nombre d'erreurs d'inattention, de fautes d'orthographe ou de mots oubliés que l'on peut corriger à ce moment-là.

Relisez vos réponses en vous imaginant être le correcteur. Est-ce que votre raisonnement est facile à suivre? Avez-vous répondu à toutes les parties de la question? Le vocabulaire utilisé est-il précis? Ces quelques minutes peuvent vraiment faire la différence entre une bonne note et une excellente note à votre examen du ministère.

Vos questions fréquentes sur l'examen du ministère

Plus la date de l'examen du ministère approche, plus les questions concrètes se bousculent dans la tête des élèves et des parents. C'est tout à fait normal! Clarifier ces derniers points d'interrogation permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment : une préparation sereine et bien menée.

Cette section a été pensée pour répondre directement à vos préoccupations les plus communes. Quand on connaît bien les règles du jeu, on aborde cette étape importante avec beaucoup plus de confiance.

Que se passe-t-il si on échoue à un examen?

Rater une épreuve ministérielle, ça arrive. Ce n’est jamais la fin du monde! Le système est d'ailleurs prévu pour offrir une deuxième chance. Si un élève ne réussit pas son examen de fin d'année, il a généralement la possibilité de le reprendre lors d'une session d'été.

Cette reprise est une occasion en or de montrer qu'on maîtrise la matière, après avoir profité d'un temps de révision supplémentaire. La note obtenue à cette deuxième tentative vient alors remplacer celle de l'examen initial, ce qui peut totalement changer la donne pour la note finale du cours.

Il faut vraiment voir cette possibilité non pas comme un échec, mais comme une étape de plus pour atteindre son objectif. C'est une soupape de sécurité importante qui reconnaît que tout le monde peut avoir une mauvaise journée.

Quel est le vrai impact sur l'admission au cégep?

C'est LA grande question qui préoccupe beaucoup d'élèves : quelle est l'influence réelle de ces examens sur l'admission au collégial? La réponse est assez nuancée. Ce que les cégeps regardent avant tout, c'est votre bulletin de 5e secondaire dans son ensemble. Les notes des épreuves ministérielles y contribuent, bien sûr, mais elles ne sont pas le seul facteur.

Si importants soient-ils, les résultats de l'examen du ministère ne définissent pas à eux seuls votre dossier d'admission. Ils s'intègrent dans un portrait global de votre parcours, qui inclut aussi vos notes obtenues en classe tout au long de l'année.

Les cégeps savent très bien que la performance à un examen ponctuel ne reflète pas toujours le plein potentiel d'un élève. Une belle constance dans les résultats scolaires et une bonne moyenne générale restent les éléments les plus déterminants pour la grande majorité des programmes.

Où trouver de l'aide pour bien se préparer?

Personne ne devrait affronter la préparation à un examen du ministère en solo. Il existe une foule de ressources pour vous accompagner et mettre toutes les chances de votre côté.

- Votre enseignant : C'est votre toute première ressource, et souvent la meilleure. N'hésitez jamais à poser vos questions en classe, à demander des clarifications ou même des exercices de plus pour vous pratiquer.

- Les ressources en ligne du ministère : Le site du ministère de l'Éducation regorge d'outils précieux, comme les guides de préparation et les examens des années passées. C'est une véritable mine d'or pour se familiariser avec le format des épreuves.

- Le tutorat spécialisé : Un tuteur peut offrir un soutien personnalisé, identifier avec précision les difficultés et construire un plan de révision sur mesure. C'est une excellente option pour consolider ses acquis et bâtir sa confiance.

Se sentir bien préparé, c'est la clé pour faire baisser le stress et arriver à l'épreuve avec un état d'esprit positif.

Un accompagnement ciblé peut faire toute la différence dans la préparation de l'examen du ministère. Chez Centrétudes, nos tuteurs certifiés créent des stratégies personnalisées pour aider chaque élève à surmonter ses défis et à atteindre son plein potentiel. Découvrez comment nous pouvons vous aider.