Il est facile de confondre dyslexie et dysorthographie. Pourtant, il ne s'agit ni de paresse ni d'un manque d'intelligence, mais bien de réalités neurologiques. Ce sont des troubles d'apprentissage spécifiques qui changent la façon dont le cerveau traite le langage écrit. Pour offrir un soutien vraiment efficace, la première étape est de bien comprendre ce qui les distingue.

Déconstruire les mythes sur la dyslexie et la dysorthographie

Allons droit au but pour clarifier cette confusion fréquente. On se demande souvent comment une personne brillante et créative peut avoir autant de mal à lire ou à écrire. La réponse est simple : ces défis n'ont rien à voir avec ses capacités intellectuelles. Ils viennent d'un fonctionnement neurologique différent.

Ces conditions, qu'on appelle troubles spécifiques des apprentissages (TSdA), sont bien plus communes qu'on ne le pense. Au Canada, elles touchent environ 5 % à 10 % des enfants d'âge scolaire. Concrètement, ça veut dire qu'il y a probablement un ou deux élèves concernés dans chaque classe. Pour approfondir le sujet, le site du Collège des pédiatres du Canada offre des données détaillées sur l'impact de ces troubles sur l'apprentissage.

Différencier pour mieux aider

Même si on les associe souvent, la dyslexie et la dysorthographie n'affectent pas les mêmes compétences. Pour simplifier, on peut voir la dyslexie comme une difficulté à décoder les mots (la lecture) et la dysorthographie comme une difficulté à les encoder correctement (l'écriture).

Pour que ce soit encore plus clair, examinons leurs différences fondamentales.

Dyslexie vs dysorthographie en un coup d'œil

Ce tableau met en évidence les distinctions fondamentales entre la dyslexie et la dysorthographie pour une identification rapide.

| Caractéristique | Dyslexie | Dysorthographie |

|---|---|---|

| Difficulté principale | Lecture fluide et précise (décodage) | Écriture sans fautes (orthographe) |

| Symptômes typiques | Lecture lente, saccadée, confusion de lettres (b/d), omission de mots | Erreurs d'orthographe fréquentes, accords grammaticaux difficiles, fautes phonologiques |

| Impact direct | Compréhension de textes, plaisir de lire | Rédaction, clarté des idées à l'écrit, vitesse d'écriture |

| Analogie simple | Avoir du mal à lire une recette | Avoir du mal à écrire la liste d'ingrédients |

Comprendre ces distinctions est plus qu'un simple exercice de vocabulaire. C'est ce qui nous permet de trouver les bonnes stratégies d'aide, que ce soit à l'école ou à la maison.

Reconnaître ces différences est la clé pour débloquer des stratégies d'aide ciblées et pour remplacer les idées reçues par de l'empathie et des solutions concrètes.

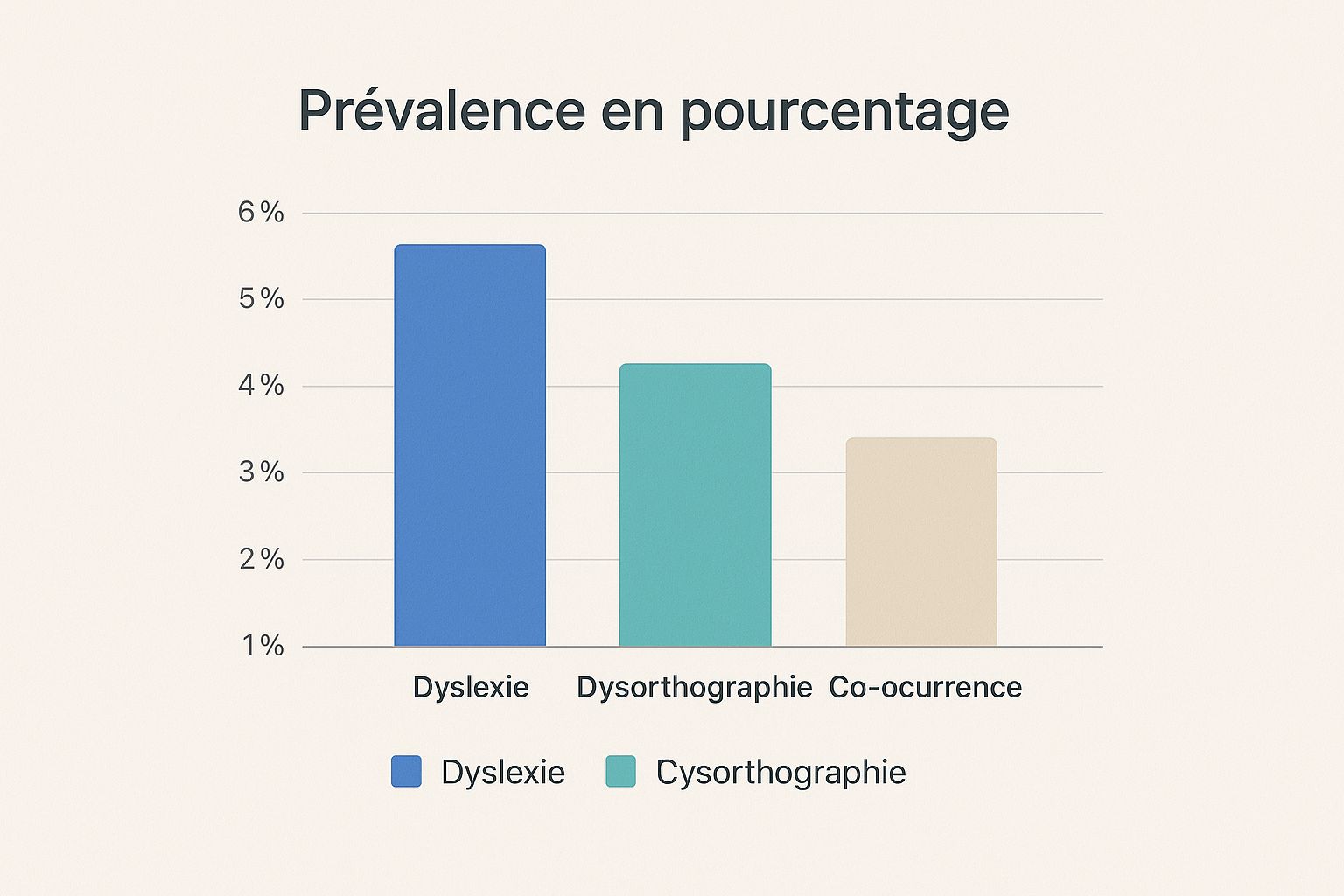

Cette infographie illustre bien la prévalence de la dyslexie, de la dysorthographie et de leur co-occurrence.

Ces chiffres le confirment : même si les deux troubles sont distincts, ils se chevauchent souvent. C'est pourquoi une évaluation complète est si importante pour bien cerner les besoins de l'enfant. Un élève peut en effet présenter l'un, l'autre, ou même les deux en même temps.

Plongée au cœur de la dyslexie

Pour vraiment comprendre la dyslexie, imaginez un instant que vous devez assembler un casse-tête sans jamais avoir vu l'image sur la boîte. Vous avez toutes les pièces en main, mais le lien qui les unit vous échappe complètement. C'est un peu le quotidien d'une personne dyslexique face aux mots.

Il ne s'agit pas d'un simple retard de lecture, mais bien d'un trouble neurodéveloppemental persistant. En d'autres mots, le cerveau traite l'information écrite d'une manière différente. Le défi principal, c'est le décodage : cette capacité à faire le pont, rapidement et sans effort, entre les lettres (graphèmes) et les sons qu'elles représentent (phonèmes).

C'est cette difficulté à lier les symboles visuels aux sons du langage qui est au cœur du problème. La lecture, qui nous semble si naturelle, devient alors une tâche exigeant une concentration et un effort mental immenses.

Les mécanismes derrière les difficultés de lecture

À la base de la lecture, on trouve ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est la capacité à entendre, à identifier et à jouer avec les sons d'une langue. Pour une personne dyslexique, ce « radar à sons » est moins affûté.

Ces difficultés se manifestent de plusieurs façons, ce qui finit par nuire à la fluidité de la lecture et, bien sûr, à la compréhension.

- Confusions de sons : Les sons qui se ressemblent, comme « f » et « v » ou « ch » et « j », sont souvent intervertis. Un mot comme « chou » pourrait donc être lu « jou ».

- Inversions ou omissions : Les lettres qui ont une forme similaire (pensez à b/d ou p/q) créent souvent de la confusion. L'ordre des lettres peut aussi être bousculé, transformant un mot simple comme « porte » en « potr ».

- Décodage laborieux : Chaque mot doit être déchiffré comme s'il était entièrement nouveau. La lecture devient lente, saccadée et, au bout du compte, épuisante. Cette surcharge cognitive laisse très peu d'énergie pour comprendre le sens global du texte.

La dyslexie n’est pas un problème de vision, mais bien d’interprétation. Les yeux voient parfaitement les lettres, mais le cerveau peine à les traduire en sons cohérents et à les assembler pour créer des mots.

Cette réalité a des répercussions bien au-delà des notes scolaires; elle touche directement la confiance en soi. L'enfant peut finir par développer une véritable aversion pour la lecture, non par paresse ou manque d'intérêt, mais simplement pour éviter la frustration et l'effort constant.

Les différentes formes de dyslexie

La dyslexie ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Les spécialistes la divisent généralement en deux grands types, qui peuvent parfois se combiner pour former ce qu'on appelle une dyslexie mixte. Saisir ces nuances est la clé pour offrir un soutien réellement adapté.

Dyslexie phonologique (ou dysphonétique)

C'est la forme la plus répandue. Elle touche directement la « voie d'assemblage », c’est-à-dire l'habileté à décoder les mots en faisant le lien entre les lettres et les sons.

- Symptômes typiques : Une très grande difficulté à lire des mots inconnus ou des mots inventés (logatomes), car l'élève ne peut pas s'appuyer sur sa mémoire visuelle. La lecture est lente et parsemée d'erreurs liées aux sons.

- Pour simplifier : C'est un peu comme essayer de cuisiner en suivant une recette écrite dans un alphabet dont vous ne maîtrisez pas tous les sons.

Dyslexie de surface (ou dyseidétique)

Ici, c'est la « voie d'adressage » qui est affectée. Cette voie nous permet de reconnaître instantanément les mots que nous connaissons déjà, sans avoir à les décomposer lettre par lettre.

- Symptômes typiques : Une difficulté à mémoriser l'orthographe des mots irréguliers (comme « femme » ou « monsieur »), qui sont lus exactement comme ils s'écrivent. La lecture des mots réguliers peut être assez fluide, mais l'orthographe reste un défi de taille.

- Pour simplifier : Imaginez avoir une mémoire photographique défaillante pour les visages. Vous reconnaissez les traits, mais vous avez beaucoup de mal à associer le bon visage au bon nom.

Identifier le profil précis d'un élève permet de cibler les bonnes interventions. Par exemple, un élève aura besoin d'un soutien axé sur la phonologie, tandis qu'un autre bénéficiera davantage de stratégies pour renforcer sa mémoire visuelle. Pour explorer des solutions sur mesure, le tutorat spécialisé offre des outils conçus pour répondre à chaque type de difficulté.

Comprendre le défi de la dysorthographie

Si on compare souvent la dyslexie à une difficulté de décodage de la lecture, la dysorthographie, elle, est un défi d'encodage. Pour le dire simplement, c'est comme si le dictionnaire interne du cerveau était tout mêlé. Les pages sont en désordre, certaines définitions sont floues, ou les mots ne sont tout simplement pas à leur place. Voilà une bonne image du combat quotidien d'une personne dysorthographique.

Ce trouble de l'apprentissage transforme le simple fait d'écrire en un véritable parcours du combattant. Il ne s'agit pas du tout d'un manque d'attention ou d'étude; c'est un trouble neurodéveloppemental qui s'installe durablement et qui affecte la capacité à mémoriser et à utiliser correctement les règles de l'orthographe.

Même si elle est souvent associée à la dyslexie, la dysorthographie peut aussi se manifester seule. On la reconnaît à une difficulté marquée à transformer les sons en lettres (la phonétique) et à appliquer les règles de grammaire, même pour des mots et des principes vus et revus des dizaines de fois.

Les types d'erreurs qui ne trompent pas

Les erreurs d'un élève dysorthographique ne sont pas le fruit du hasard. Elles suivent des logiques bien précises qui nous renseignent sur la nature de ses difficultés. On peut les regrouper en trois grandes familles.

- Erreurs phonologiques : C'est le défi le plus courant. Il s'agit de la difficulté à faire le bon lien entre un son (phonème) et la manière de l'écrire (graphème). Ça donne des mots comme « fasil » pour « facile » ou « lapa » pour « lapin ».

- Erreurs lexicales (ou d'usage) : Ici, le problème est lié à la mémoire visuelle du mot. L'élève écrit comme il entend, sans tenir compte des particularités de la langue. C'est le cas pour « femne » au lieu de « femme » ou « exanple » au lieu d'« exemple ».

- Erreurs grammaticales : Cette catégorie couvre toutes les difficultés avec les règles de grammaire, qui peuvent sembler abstraites et compliquées à appliquer. Les accords du verbe, l'accord en genre et en nombre dans un groupe du nom, ou les terminaisons de conjugaison sont des sources de fautes constantes.

La dysorthographie, ce n'est pas juste « faire des fautes ». C'est une lutte de tous les instants pour automatiser des règles qui, pour la plupart des gens, deviennent une seconde nature. L'élève connaît souvent la règle, mais son application demande un effort mental si intense qu'il lui est presque impossible de s'en servir tout en se concentrant sur le sens de ce qu'il veut écrire.

Au-delà des fautes d'orthographe

L'impact de la dysorthographie va bien plus loin que les corrections en rouge sur une copie. Il s'immisce dans plusieurs facettes de la vie scolaire et personnelle de l'enfant, créant une série de conséquences en cascade. Ce trouble est l'une des nombreuses formes que peut prendre une difficulté d'apprentissage et il est crucial de bien le comprendre pour offrir un accompagnement adapté.

Voici les impacts les plus fréquents :

- Une lenteur extrême pour écrire : Chaque mot demande une réflexion intense sur la façon de l'orthographier, ce qui ralentit considérablement l'écriture. La rédaction d'un texte, même court, peut devenir une tâche interminable et épuisante.

- La perte du fil des idées : L'effort mental que l'élève consacre à l'orthographe est si grand qu'il en perd le fil de ses pensées. Ses textes peuvent alors manquer de clarté, non pas par manque d'idées, mais à cause de cette surcharge cognitive.

- L'anxiété face à l'écrit : La page blanche devient une source de stress. La peur de l'échec et du jugement peut provoquer un véritable blocage, menant l'élève à éviter toute tâche qui implique d'écrire.

- Une baisse de l'estime de soi : À force de s'entendre dire qu'il est « paresseux » ou « qu'il ne fait pas d'efforts », l'enfant finit par croire à ces critiques. Il perd alors confiance en ses capacités intellectuelles, qui ne sont pourtant pas la cause du problème.

Reconnaître ces défis est la toute première étape. C'est ce qui permet de mettre en place des stratégies de soutien efficaces et de redonner à l'élève la confiance en son propre potentiel.

Repérer les signes de la dyslexie et la dysorthographie

Identifier les premiers signaux de la dyslexie et de la dysorthographie, c'est un peu comme mener une enquête. Il ne s'agit pas de trouver un indice isolé, mais plutôt de rassembler une série d'observations qui, mises ensemble, dressent un portrait cohérent. Plus on agit tôt, plus le soutien apporté sera efficace.

Il faut savoir que ces signes changent avec l'âge. Un symptôme très apparent chez un jeune enfant peut devenir beaucoup plus discret, voire masqué, chez un adolescent ou un adulte. C'est pourquoi il est essentiel de savoir quoi observer à chaque étape du développement pour ne pas passer à côté d'un réel besoin d'aide.

Signes précurseurs chez les tout-petits (avant 6 ans)

Bien avant l'entrée officielle dans la lecture, certains indices peuvent déjà mettre la puce à l'oreille des parents et des éducateurs. À cet âge, les signaux concernent surtout le langage oral et les compétences qui préparent à l'écrit.

Soyez particulièrement attentif si un enfant présente des difficultés persistantes dans ces sphères :

- Retard de langage : Un vocabulaire qui se développe lentement, de la difficulté à former des phrases simples ou une parole qui tarde à venir peuvent être des signes avant-coureurs.

- Difficultés avec les sons : L'enfant a du mal à trouver des mots qui riment dans une comptine ou à taper dans ses mains pour chaque syllabe d'un mot. Ce petit jeu, qui paraît anodin, est en fait la base de la conscience phonologique.

- Mémoire à court terme fragile : Mémoriser l'alphabet, les jours de la semaine ou des chansons simples demande un effort immense.

- Reconnaissance des lettres : Vers 5 ou 6 ans, l'enfant peut encore peiner à reconnaître les lettres de son propre prénom, même après plusieurs répétitions.

Ces difficultés ne sont pas une sentence, mais elles méritent une vigilance accrue de votre part.

Un enfant qui ne retient pas les comptines ne fait pas preuve de mauvaise volonté. Son cerveau a peut-être simplement plus de mal à traiter et à stocker les séquences de sons, une compétence pourtant essentielle pour apprendre à lire.

Signaux d'alerte à l'école primaire (6 à 12 ans)

C'est à l'école primaire, avec l'apprentissage formel de la lecture et de l'écriture, que les signes de la dyslexie et de la dysorthographie deviennent souvent plus évidents. Les difficultés ne sont plus de simples retards, mais de véritables obstacles au quotidien.

Voici les signaux les plus courants à cet âge :

- Lecture lente et saccadée : L'enfant déchiffre chaque mot laborieusement, comme s'il le découvrait pour la toute première fois. La lecture ne devient jamais automatique.

- Confusions et inversions : La confusion classique entre les lettres en miroir comme « b » et « d » ou « p » et « q » persiste bien au-delà de la première année.

- Erreurs d'orthographe massives : Malgré les leçons et les dictées, les fautes sont très nombreuses et souvent phonologiques (écrire un mot comme on l'entend, par exemple « bato » pour « bateau »).

- Fatigue intense : Lire ou écrire une seule page peut complètement épuiser l'enfant. Il se plaindra souvent de maux de tête ou perdra rapidement sa concentration.

Il est bon de savoir que certains enfants développent des stratégies pour contourner leurs difficultés. Ils peuvent, par exemple, mémoriser la forme visuelle d'un mot au lieu de le déchiffrer. C'est pour cette raison que la dyslexie « mixte », qui touche à la fois la voie phonologique et la voie visuelle de la lecture, est une forme souvent observée chez les enfants au Canada. Pour mieux comprendre les différents profils, vous pouvez consulter les informations détaillées de l'AQNP.

Symptômes plus discrets chez les adolescents et les adultes

Avec le temps, plusieurs personnes dyslexiques et dysorthographiques trouvent des stratégies pour masquer leurs difficultés les plus flagrantes. La lecture devient fonctionnelle, mais elle demande toujours un effort considérable et reste une source de fatigue.

Chez les plus vieux, les symptômes se transforment et deviennent plus subtils :

- Lecture très lente : Lire un roman ou un rapport technique prend un temps fou. La lecture pour le plaisir est souvent délaissée au profit de vidéos ou de balados.

- Aversion pour l'écrit : L'adolescent ou l'adulte évite systématiquement les tâches qui demandent de la rédaction, que ce soit pour écrire de longs courriels ou des travaux scolaires. La peur de faire des fautes d'orthographe est constante.

- Difficultés d'organisation : Structurer ses idées par écrit, bâtir un plan ou rédiger une synthèse sont des tâches particulièrement ardues.

- Orthographe encore fragile : Même avec l'aide d'un correcteur orthographique, des erreurs d'accord ou des confusions entre homophones (ex. : « a »/« à », « son »/« sont ») subsistent.

Ces signes, plus discrets, sont trop souvent interprétés à tort comme de la paresse ou un manque de sérieux. Reconnaître que ces défis peuvent être les manifestations d'une dyslexie ou d'une dysorthographie est le premier pas pour obtenir l'aide et les aménagements nécessaires à la réussite, que ce soit dans les études supérieures ou dans le monde du travail.

Le parcours vers un diagnostic fiable

Obtenir un diagnostic de dyslexie et dysorthographie n'est pas une ligne d'arrivée, mais bien le point de départ vers des solutions concrètes. C'est le moment clé qui transforme l'incertitude en un plan d'action clair. Le processus peut sembler intimidant, mais il n'a qu'un seul but : comprendre précisément le profil cognitif de l'enfant pour lui offrir l'aide la plus juste possible.

Le cheminement commence souvent lorsque les difficultés persistent à la maison ou à l'école, malgré un soutien régulier. C'est le signal qu'il est temps de consulter des professionnels, comme un orthophoniste ou un neuropsychologue. Leur rôle n'est pas de simplement poser une étiquette, mais de mener une véritable enquête pour identifier les forces et les faiblesses de l'apprenant.

Le rôle central de l'évaluation

L'évaluation est bien plus qu'une série de tests; c'est une démarche dynamique qui vise à dresser un portrait complet des habiletés de l'enfant. Imaginez que vous assemblez un meuble. Avant de commencer, vous avez besoin d'un plan détaillé indiquant où va chaque pièce. L'évaluation neuropsychologique joue exactement ce rôle : elle fournit le plan d'intervention.

Cette étape est cruciale pour écarter d'autres causes possibles qui pourraient expliquer les difficultés, comme un trouble de l'attention (TDA/H) ou des problèmes auditifs et visuels. C’est pourquoi une évaluation neuropsychologique complète est si importante; elle s'appuie sur des tests standardisés pour identifier les mécanismes cognitifs qui sont réellement touchés. Pour en apprendre plus sur cette approche, découvrez plus de détails sur le processus d'évaluation sur le site de l'AQNP.

L'objectif d'un diagnostic n'est pas de trouver ce qui ne va pas, mais de découvrir comment l'enfant apprend. Cette nuance change tout, car elle déplace le focus de la difficulté vers la recherche de stratégies adaptées.

Que se passe-t-il durant le bilan?

Un bilan complet explore différentes sphères cognitives pour bien comprendre l'origine des défis liés à la dyslexie et la dysorthographie. Chaque test a un but précis et, ensemble, ils permettent de former une image globale.

Voici les principales composantes d'une évaluation type :

- Tests de quotient intellectuel (QI) : Ils servent à s'assurer que les difficultés ne sont pas liées à une déficience intellectuelle. C'est une étape clé pour confirmer qu'il s'agit bien d'un trouble spécifique des apprentissages.

- Évaluation de la conscience phonologique : Mesure la capacité à identifier et à manipuler les sons de la langue. C'est une compétence fondamentale pour le décodage en lecture.

- Tests de lecture : Analyse la vitesse, la précision et la fluidité de la lecture de mots et de textes pour quantifier le déficit.

- Épreuves d'orthographe et de dictée : Permettent d'identifier les types d'erreurs (phonologiques, lexicales, grammaticales) afin de cerner le profil de la dysorthographie.

Une fois toutes les données recueillies, le professionnel rédige un rapport détaillé. Ce document fait bien plus que nommer le trouble : il explique le fonctionnement de l'enfant et, surtout, propose des recommandations personnalisées. C'est cette analyse fine qui permet de bâtir un plan d'intervention efficace, que ce soit par l'orthophonie, l'orthopédagogie ou un soutien scolaire en français ciblé.

Ce diagnostic fiable est la clé qui ouvre la porte à des aménagements scolaires, à des stratégies de compensation et à un accompagnement qui redonne à l'élève confiance en ses capacités.

Stratégies concrètes pour réussir à l'école et au-delà

Recevoir un diagnostic de dysorthographie et dyslexie, ce n’est pas une finalité, bien au contraire. C’est le point de départ d’une nouvelle approche, beaucoup plus ciblée, qui va permettre à l’élève de révéler enfin tout son potentiel. Considérez cette section comme une véritable boîte à outils pour les élèves, les parents et les enseignants.

L'objectif est simple : transformer les défis en réussites grâce à des stratégies concrètes et des aménagements judicieux. Que ce soit en classe ou à la maison, chaque ajustement, même petit, peut faire une différence énorme.

Interventions professionnelles : la clé du progrès

La toute première étape vers le succès, c'est de s'entourer des bons professionnels. L'orthopédagogie et l'orthophonie sont les deux piliers sur lesquels s’appuie la rééducation d’un jeune dyslexique-dysorthographique.

L'orthophoniste se concentre principalement sur les mécanismes du langage écrit. Son travail va cibler les difficultés de décodage, la conscience des sons (la fameuse conscience phonologique) et la fluidité de lecture. De son côté, l'orthopédagogue travaille sur les stratégies d'apprentissage. Il aide l’élève à bâtir des méthodes de travail efficaces pour contourner ses difficultés au quotidien.

Ces deux expertises ne s'opposent pas; elles se complètent et sont essentielles. Elles donnent à l'enfant les outils pour non seulement surmonter les obstacles, mais aussi pour rebâtir sa confiance en lui.

Des aménagements scolaires qui changent tout

L'environnement scolaire peut passer de source de stress à allié précieux quand les bons aménagements sont mis en place. Il faut bien comprendre que ces adaptations ne sont pas des privilèges. Ce sont des mesures d'équité qui permettent à l'élève de montrer ce qu'il sait vraiment, sans être pénalisé par son trouble.

Voici quelques exemples d’aménagements qui ont un impact majeur :

- Du temps supplémentaire aux examens : Ça donne le temps de bien décoder les questions et de structurer ses idées sans la pression du chronomètre qui défile.

- L’utilisation d’outils technologiques : Les logiciels de synthèse vocale, qui lisent les textes à voix haute, allègent énormément l'effort de lecture. Les correcteurs orthographiques et grammaticaux avancés, eux, aident à produire des textes dont l'enfant peut être fier.

- Des supports visuels adaptés : Parfois, il suffit d'utiliser des polices de caractères spécifiques (comme Dyslexie ou Arial) avec un plus grand espacement pour améliorer radicalement la lisibilité.

L'objectif de ces aménagements n'est pas de simplifier le travail, mais de retirer les barrières inutiles qui empêchent l'élève d'accéder au contenu et d'exprimer son savoir.

Ces mesures, souvent intégrées dans un plan d’intervention, transforment littéralement l'expérience scolaire. Elles diminuent la charge cognitive et permettent à l’élève de se concentrer sur ce qui compte vraiment : apprendre.

Les stratégies à appliquer à la maison

Le soutien ne s'arrête pas à la porte de l'école. À la maison, le rôle des parents est fondamental, surtout pour renforcer l'estime de soi, qui est souvent mise à mal par les difficultés scolaires.

Une des stratégies les plus puissantes est de valoriser les talents de votre enfant dans d’autres domaines. Qu'il soit doué pour le sport, la musique, le dessin ou la construction, célébrer ses réussites en dehors du cadre académique lui rappelle qu'il est bien plus que ses difficultés en lecture ou en écriture.

Il est aussi possible de rendre les devoirs moins pénibles. Pourquoi ne pas utiliser des jeux de société pour travailler les sons, ou transformer la rédaction d'une phrase en un défi créatif? Bien sûr, ces défis peuvent parfois générer du stress; il est donc important de savoir comment vaincre l'anxiété de performance scolaire chez l'enfant pour garder un climat de travail serein à la maison.

En combinant un soutien professionnel solide, des aménagements scolaires pertinents et un environnement familial encourageant, un jeune aux prises avec la dyslexie et la dysorthographie a toutes les cartes en main. Pas seulement pour réussir à l'école, mais pour s'épanouir pleinement dans toutes les facettes de sa vie.

Questions fréquentes sur la dyslexie et la dysorthographie

Pour conclure ce guide, il est naturel que certaines questions subsistent. Penchons-nous sur les interrogations les plus courantes concernant la dyslexie et la dysorthographie afin de clarifier les derniers doutes avec des réponses claires et pratiques.

Un enfant peut-il guérir de ces troubles?

Non, et la raison est simple : ce ne sont pas des maladies, mais bien des particularités neurologiques. On ne « guérit » donc pas de la dyslexie ou de la dysorthographie, tout comme on ne guérit pas d’avoir les yeux bleus! En revanche, avec un soutien adapté comme l’orthophonie et l’orthopédagogie, une personne peut tout à fait développer des stratégies de compensation extrêmement efficaces.

Ces stratégies lui permettent de contourner la majorité de ses difficultés pour lire et écrire avec aisance. La clé est de transformer les défis en forces, en apprenant à faire les choses différemment.

Ces troubles sont-ils liés à l'intelligence?

Absolument pas. C’est sans doute l’un des mythes les plus tenaces et les plus dommageables. La dyslexie est un trouble spécifique du langage écrit qui n'a strictement aucun lien avec le quotient intellectuel. D'ailleurs, de nombreuses personnes dyslexiques sont brillantes, créatives et réussissent de façon remarquable dans leur vie.

Un trouble d’apprentissage n’est jamais le reflet des capacités intellectuelles d’une personne. Il indique plutôt une manière unique et différente dont son cerveau traite l’information.

Comprendre cette distinction fondamentale est essentiel pour mieux saisir ce qu’est la réussite scolaire dans son ensemble.

Les troubles DYS sont-ils héréditaires?

Oui, la science a démontré qu’il existe une forte composante génétique. Si l’un des deux parents est dyslexique, le risque que son enfant le soit aussi est bien plus élevé, se situant entre 40 % et 60 %. Bien sûr, ce n’est pas une certitude, mais cela invite à une vigilance accrue durant les premières années d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Quels outils peuvent aider au quotidien?

Aujourd’hui, de nombreux outils technologiques sont de formidables alliés pour les jeunes dyslexiques. On pense notamment aux logiciels de synthèse vocale qui lisent les textes à voix haute, aux correcteurs orthographiques avancés, à la dictée vocale ou encore aux livres audio qui facilitent l’accès au savoir.

Heureusement, le soutien va au-delà des outils. Au Québec, plusieurs organismes travaillent activement à mieux accompagner ces élèves en favorisant une meilleure collaboration entre les professionnels de l'éducation et de la santé. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les ressources de l'AQNP, une référence dans le domaine.

Un accompagnement personnalisé est souvent la clé pour transformer les défis en succès. Chez Centrétudes, nos tuteurs spécialisés bâtissent des stratégies sur mesure pour aider chaque élève à surmonter la dyslexie et la dysorthographie, en renforçant à la fois ses compétences et sa confiance. Découvrez comment nous pouvons aider votre enfant en visitant https://centretudes.ca.