Le plan d’intervention scolaire est bien plus qu’un simple document administratif. C’est une véritable feuille de route personnalisée, conçue pour guider un élève à travers des défis spécifiques, qu’ils touchent à l’apprentissage ou au comportement. Loin d’être un constat d’échec, il s’agit d’un outil proactif et collaboratif. Il rassemble l’école, les parents et l’élève autour d’un objectif commun : sa réussite.

Comprendre le plan d intervention scolaire

Pour bien saisir l’idée, imaginez un entraîneur sportif qui prépare un plan sur mesure pour un athlète. L’entraîneur ne va pas ignorer ses faiblesses, bien au contraire. Il va surtout s’appuyer sur ses forces pour bâtir une stratégie qui l’aidera à surmonter les obstacles et à atteindre ses buts. Le plan d’intervention scolaire, c’est exactement ça.

Ce n’est surtout pas une solution toute faite, mais plutôt un document vivant qui évolue. Il met noir sur blanc les engagements de chacun et s’assure que toutes les actions convergent vers le même but : le bien-être et le progrès de l’enfant.

À qui s'adresse cet outil?

Un plan d’intervention est mis en place dès qu’un élève continue de rencontrer des difficultés importantes, même après avoir bénéficié des mesures d’aide habituelles en classe. Ces défis peuvent prendre différentes formes :

- Difficultés d'apprentissage : Problèmes persistants en lecture, en écriture ou en mathématiques.

- Troubles du comportement : Difficultés à gérer ses émotions, à interagir avec ses camarades ou à suivre les règles de la classe.

- Handicap ou trouble diagnostiqué : Comme un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou une dyslexie.

Il est important de noter que le plan d'intervention n'est pas seulement pour les cas les plus complexes. Il peut être très utile même pour des difficultés passagères, car il apporte une structure claire à l’aide offerte.

Pourquoi est-il essentiel?

La grande force du plan d’intervention, c’est son approche collaborative et structurée. Il permet de transformer de bonnes intentions en actions concrètes et mesurables. Son rôle est de garantir que l'élève reçoit un soutien cohérent, qui correspond précisément à ses besoins uniques.

Le plan d’intervention n’est pas qu’un simple papier. C’est un pacte de confiance entre l’école, la famille et l’élève. Il officialise l’engagement de tous à travailler main dans la main pour la réussite scolaire et personnelle de l’enfant.

Cet outil est la base d’un suivi rigoureux. En fixant des objectifs clairs et des moyens précis pour y arriver, il devient beaucoup plus simple de mesurer les progrès et de réajuster le tir au besoin. On évite ainsi les interventions improvisées ou basées sur de simples intuitions. Pour avoir une meilleure idée de sa structure, vous pouvez consulter un modèle de plan d'intervention qui montre comment ces différents éléments s’organisent.

En bref, c’est un levier puissant pour transformer les obstacles en occasions de grandir, assurant à chaque enfant un parcours scolaire juste et bienveillant.

Les origines du plan d intervention au Québec

Pour vraiment saisir l’importance du plan d intervention scolaire aujourd’hui, il faut faire un petit retour en arrière. Loin d’être un simple document administratif de plus, cet outil est le fruit d’une longue évolution du système d’éducation québécois. Son histoire, c’est celle d’une volonté de donner à chaque élève une chance égale de réussir.

Tout a commencé avec une prise de conscience : les inégalités à l’école étaient souvent le reflet des disparités sociales et économiques. L’idée a donc germé de passer d’une approche « taille unique » à un soutien réellement adapté aux besoins de chaque enfant, surtout ceux qui partaient avec une longueur de retard.

La naissance des projets locaux

Le grand virage a eu lieu dans les années 1970, une époque où on voulait rendre l’éducation plus accessible et démocratique. C’est là que les politiques éducatives québécoises ont commencé à s’attaquer directement aux causes sociales de l’échec scolaire en y dédiant des ressources.

C’est dans ce contexte que le concept du plan d’intervention a pris racine. En 1974, on a lancé les « projets locaux ». Ces projets donnaient aux écoles plus d’autonomie pour créer des stratégies adaptées à la réalité de leur quartier. L’équipe-école se retrouvait au cœur de l’action, et son expertise sur le terrain était enfin reconnue. Pour en apprendre davantage sur cette période, vous pouvez consulter des analyses détaillées sur les politiques éducatives québécoises.

Cette première étape a été déterminante. Elle a permis d’essayer de nouvelles approches et de voir que les solutions conçues localement étaient souvent les plus efficaces.

Vers une formalisation provinciale

L’autonomie des écoles, c’était une excellente idée, mais ça a aussi créé des écarts. D’une école à l’autre, le soutien offert pouvait être très différent. Il fallait donc trouver un moyen de structurer tout ça pour assurer une certaine équité partout au Québec.

C’est là que le Ministère de l’Éducation est intervenu pour formaliser le processus. L’objectif était double :

- Standardiser la démarche : S’assurer que chaque élève en difficulté, peu importe où il se trouve, bénéficie d’un processus d’évaluation et de planification rigoureux.

- Coordonner les interventions : Réunir tous les acteurs (enseignants, spécialistes, direction, parents) autour d’un seul et même document pour que tout le monde travaille dans la même direction.

Cette formalisation a donné naissance à l’outil que l’on connaît aujourd’hui. Ce n’est plus seulement un projet local, mais une véritable exigence qui encadre l’aide offerte aux élèves.

Le plan d’intervention est donc bien plus qu’une stratégie pédagogique. C’est le résultat d’une politique éducative qui a évolué pour faire de l’inclusion et de l’équité des piliers du système scolaire québécois.

En connaissant son histoire, on comprend mieux que le plan d’intervention n’est pas qu’une simple « recette ». Il incarne une philosophie où c’est l’école qui s’adapte à l’élève, et non l’inverse. C'est un engagement concret à ne laisser personne de côté en mobilisant, de façon organisée, toutes les ressources disponibles pour la réussite de chaque enfant.

Qui participe à la création du plan d'intervention

Mettre en place un plan d'intervention scolaire efficace, c'est un peu comme assembler une équipe de sportifs de haut niveau. Chaque membre a un rôle précis à jouer, et la victoire – ici, la réussite de l'élève – ne s'obtient que si tout le monde travaille en parfaite synergie. Loin d'être une simple formalité administrative, c'est une démarche profondément humaine et collaborative.

Au cœur de cette équipe, il y a bien sûr l'acteur principal : l'élève lui-même. Sa voix, ses perceptions et sa participation active sont les fondations sur lesquelles tout le reste se construit. L'impliquer dès le départ, c'est lui donner les clés pour s'approprier son parcours et devenir un véritable partenaire de sa propre réussite.

L'élève et les parents au cœur du processus

L'élève n'est pas un simple sujet d'étude; il est le premier expert de ses propres défis. L'écouter attentivement permet de saisir sa perspective unique, ses motivations et les obstacles qu'il ressent au quotidien. L'objectif est simple : s'assurer que les solutions proposées aient du sens pour lui et qu'il se sente soutenu, et non pas jugé ou mis à part.

De leur côté, les parents ne sont pas des spectateurs. Ils sont des alliés de premier plan. Leur connaissance intime de leur enfant – son histoire, ses forces, ses angoisses – est une mine d'informations précieuse. Leur engagement est un moteur puissant pour le succès de toute la démarche.

Au Québec, la Loi sur l'instruction publique reconnaît d'ailleurs l'implication parentale comme un facteur clé et stipule que le plan doit être élaboré avec les parents. Malgré tout, des études montrent que certains obstacles peuvent parfois nuire à cette collaboration essentielle, ce qui en limite l'impact.

L'équipe-école : des professionnels engagés

Autour de ce noyau familial gravite une équipe de professionnels aux expertises complémentaires. Chacun apporte une pièce du casse-tête pour brosser un portrait complet et nuancé des besoins de l'élève.

- L'enseignant ou l'enseignante titulaire : C'est le témoin du quotidien. Il ou elle voit l'élève en action, identifie les difficultés d'apprentissage concrètes et peut tester différentes stratégies directement en classe.

- La direction de l'école : Elle agit comme chef d'orchestre. Elle assure la coordination de l'équipe, veille au respect du cadre légal et s'assure que les ressources nécessaires sont bien au rendez-vous. Son rôle est de garantir que le processus se déroule avec rigueur et bienveillance.

- Les spécialistes : Selon les besoins, d'autres professionnels peuvent se joindre au groupe. L'orthopédagogue, par exemple, proposera des stratégies ciblées pour les troubles d'apprentissage, tandis que le psychoéducateur pourra aider à gérer des comportements difficiles.

Un plan d’intervention réussi est le fruit d’une intelligence collective. Il naît du croisement des regards : celui, affectif et quotidien, du parent; celui, pédagogique, de l’enseignant; et celui, clinique, du spécialiste.

Pour mieux visualiser cette dynamique, le tableau suivant résume bien qui fait quoi.

Répartition des rôles dans l'élaboration du plan d'intervention

Ce tableau synthétise les responsabilités principales de chaque acteur impliqué dans la création et le suivi d'un plan d'intervention scolaire.

| Acteur | Rôle principal | Actions concrètes |

|---|---|---|

| Élève | Partenaire actif | Exprime ses besoins, ses préférences, ses difficultés et ses objectifs personnels. |

| Parents | Experts de leur enfant | Partagent l'histoire de l'enfant, ses forces, ses défis à la maison et leur vision. |

| Enseignant(e) | Pilote pédagogique | Observe, évalue en classe, applique et ajuste les stratégies au quotidien. |

| Direction | Coordinateur | Supervise le processus, alloue les ressources, assure le suivi et la communication. |

| Spécialistes | Experts-conseils | Mènent des évaluations plus pointues, proposent des interventions ciblées et forment l'équipe. |

Cette synergie garantit que le plan d'intervention ne soit pas juste un document rangé dans un classeur, mais un véritable outil d'action, vivant et évolutif. Il est crucial que chaque intervenant comprenne bien son rôle pour éviter que les bonnes intentions ne restent lettre morte. Pour mieux cerner les défis spécifiques qui peuvent être abordés, notre article sur la difficulté d'apprentissage peut offrir des pistes de réflexion supplémentaires.

Les étapes pour construire un plan d'intervention efficace

Mettre sur pied un plan d'intervention scolaire peut sembler être une montagne, mais c’est en fait un parcours logique et bien balisé. Voyez ça comme l’assemblage d’un meuble : chaque pièce doit être bien en place avant de passer à la suivante pour assurer la solidité du tout. L'objectif final est de créer une feuille de route claire et réalisable pour guider l’élève, les parents et l’équipe-école.

Ce processus est pensé pour que chaque décision repose sur des observations concrètes et une solide collaboration. En décomposant le défi en étapes simples, on transforme cette montagne en une série de petites collines beaucoup plus faciles à gravir.

Observation et analyse des besoins

Tout part du terrain, bien avant que le premier mot du plan soit écrit. Dans sa classe, l’enseignant ou l'enseignante est souvent le premier à remarquer les difficultés récurrentes d’un élève. Il ne s'agit pas seulement de relever des notes plus faibles, mais bien de documenter des comportements précis et observables.

Par exemple, est-ce qu'un élève décroche systématiquement pendant les lectures de groupe? A-t-il du mal à structurer ses idées à l’écrit? Ces observations, notées avec soin, constituent la base du diagnostic. On ne cherche pas seulement à savoir quoi, mais aussi à comprendre pourquoi.

Cette première phase permet de collecter des informations cruciales qui orienteront toute la suite. Il est aussi essentiel d’y noter les forces de l'élève, car ce sont ces forces qui serviront de tremplin pour surmonter les obstacles.

Rencontre de concertation avec l'équipe

Avec ces premières observations en main, on passe à la rencontre de concertation. C'est le moment de rassembler tous les acteurs importants autour de la table : les parents, l'enseignant, la direction de l'école et, au besoin, des spécialistes comme un orthopédagogue ou un psychoéducateur.

Cette réunion est le cœur du processus collaboratif. Elle permet de croiser les regards pour obtenir un portrait complet et nuancé de la situation. Les parents partagent ce qu'ils voient à la maison, l’enseignant décrit la réalité en classe et les spécialistes apportent leur éclairage professionnel. C’est un moment d’échange où l’on s’assure que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

C’est au cours de cette discussion que l’on décide ensemble si un plan d’intervention est la bonne solution et que l’on commence à en tracer les grandes lignes.

Définition d'objectifs SMART

Une fois que les défis et les forces sont bien identifiés, l’équipe peut commencer à fixer des objectifs. Pour qu’ils soient réellement utiles, ces objectifs doivent être SMART, un acronyme bien connu dans le milieu qui garantit qu'ils sont à la fois pertinents et réalisables.

- Spécifiques : L'objectif doit être limpide. Au lieu de « s’améliorer en lecture », on visera plutôt « lire un texte de 200 mots en moins de 3 minutes avec un maximum de 5 erreurs ».

- Mesurables : On doit pouvoir mesurer le progrès. Comment saura-t-on que l'objectif est atteint?

- Atteignables : L'objectif doit être à la portée de l'élève pour éviter de le décourager.

- Réalistes : Il doit tenir compte des ressources disponibles (temps, soutien professionnel, matériel, etc.).

- Temporellement définis : Une date butoir claire doit être fixée, comme « d'ici la fin de la prochaine étape ».

Avec des cibles aussi précises, le plan devient un véritable outil d'action, pas juste une liste de bonnes intentions.

Choix des stratégies et des moyens concrets

Un bon objectif ne vaut rien sans un plan de match pour l’atteindre. Cette étape consiste à choisir les stratégies les plus adaptées pour donner un coup de pouce à l'élève. Les possibilités sont nombreuses et doivent être taillées sur mesure.

Voici quelques exemples concrets de moyens à mettre en place :

- Adaptations pédagogiques : Accorder plus de temps lors des examens, fournir des notes de cours à trous, utiliser des pictogrammes ou des supports visuels.

- Outils technologiques : Utiliser un logiciel de synthèse vocale pour un élève avec une dyslexie ou une application pour aider à l'organisation pour un élève avec un TDAH.

- Soutien spécialisé : Prévoir des rencontres régulières avec l’orthopédagogue ou un technicien en éducation spécialisée.

Le choix de ces moyens doit toujours se faire en impliquant l'élève et ses parents pour s'assurer que tout le monde embarque dans la solution.

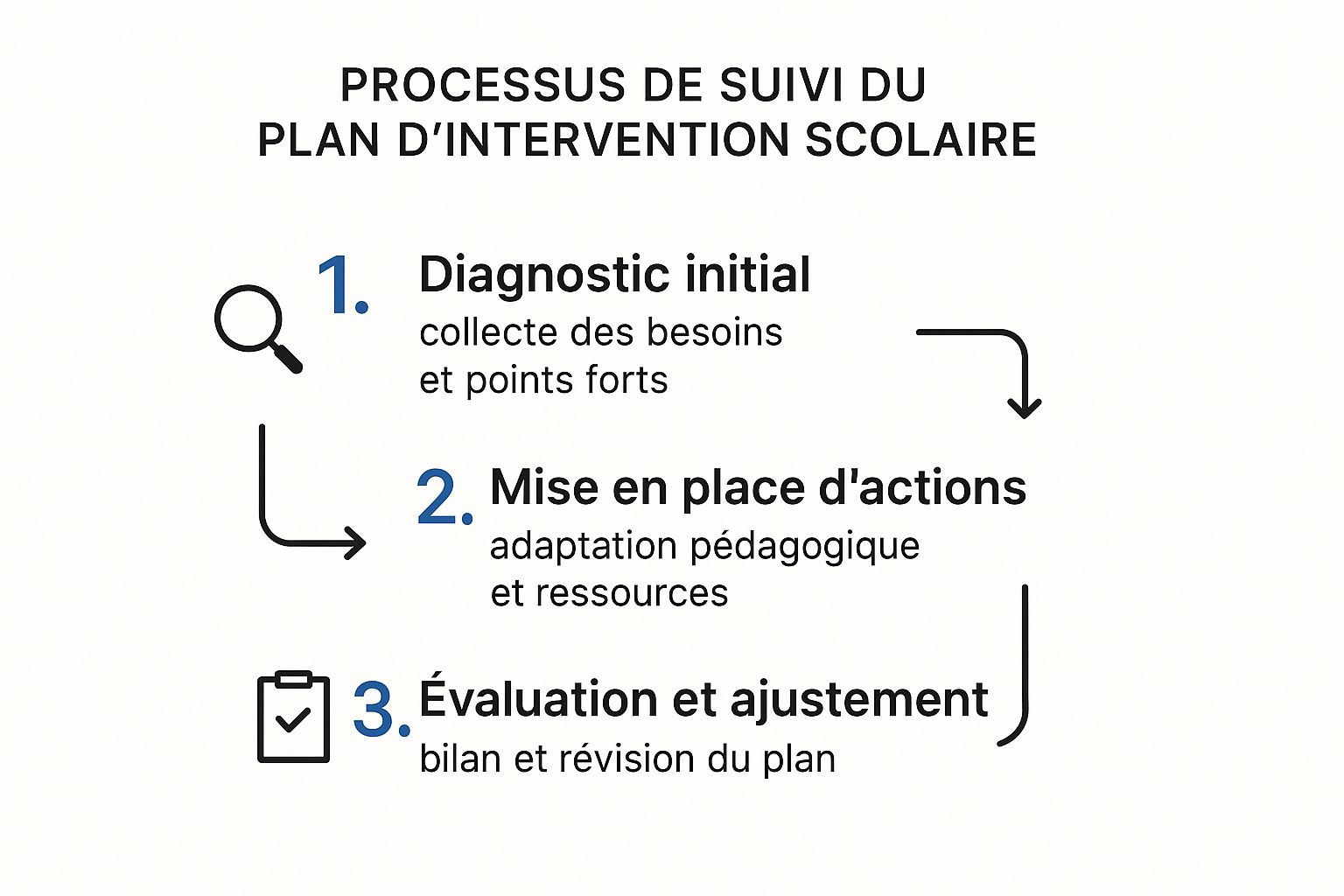

Mise en œuvre, suivi et ajustement du plan

On arrive à l'étape la plus dynamique : l'application du plan au quotidien. Un plan d'intervention scolaire n'est pas un document qu'on range dans une filière; c'est un outil vivant qui doit respirer au rythme de l'élève. Un suivi régulier est donc essentiel pour voir si les stratégies portent leurs fruits.

Le plus grand danger pour un plan d’intervention est de finir oublié au fond d’un tiroir. Son efficacité repose entièrement sur un suivi actif et une capacité à s'ajuster en temps réel aux progrès et aux nouveaux défis de l'élève.

Cette infographie montre bien le caractère cyclique du plan d'intervention, du diagnostic initial aux ajustements continus.

Ce qu'il faut retenir, c'est que le plan est une boucle : on agit, on évalue, on ajuste, et on recommence. Si une stratégie ne fonctionne pas comme prévu, on n'hésite pas à la modifier. La flexibilité est vraiment la clé du succès.

L'impact réel du plan d'intervention sur l'élève

Au-delà des rencontres et de la paperasse, quel est le véritable effet d'un plan d'intervention scolaire sur le quotidien d'un élève? Son impact se mesure bien au-delà des simples notes sur un bulletin. Il s'agit d'une transformation profonde qui touche à la fois ses compétences académiques, sa confiance en lui et son attitude générale face à l'école.

Un plan bien mené agit comme un phare. Il n'éclaire pas seulement les difficultés de l'élève, mais surtout le chemin pour les surmonter. Pour un enfant qui se sentait peut-être perdu ou à la traîne, c'est la preuve concrète qu'une équipe entière croit en son potentiel et se mobilise pour sa réussite.

Une amélioration tangible des résultats scolaires

Le premier effet visible d'un plan d'intervention est souvent l'amélioration des résultats académiques. Quand les stratégies sont bien ciblées, elles s'attaquent directement à la racine des difficultés, que ce soit en lecture, en écriture ou en mathématiques.

Ces interventions personnalisées permettent de débloquer des situations qui semblaient sans issue. Le Rapport annuel de gestion du Ministère de l'Éducation l'illustre bien. Récemment, 82,0 % des élèves de 6e année du primaire ont réussi l'épreuve obligatoire de mathématiques avec une note entre 70 % et 100 %. Ce résultat dépasse non seulement la cible de 68 %, mais il représente aussi une hausse de 7,1 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Un progrès notable qui témoigne de l'efficacité de ces soutiens. Pour explorer ces données, le rapport complet sur les indicateurs de réussite est disponible en ligne.

Ce succès n'est pas magique; il est le fruit d'un travail structuré où chaque petit pas est encouragé.

Plus que des notes : un regain de confiance et d'autonomie

L'impact le plus précieux du plan d'intervention est sans doute celui qui ne se voit pas dans les chiffres. En donnant à l'élève des outils adaptés et en lui montrant comment les utiliser, on lui permet de reprendre le contrôle de ses apprentissages. Chaque objectif atteint, même modeste, devient une victoire qui nourrit son estime de soi.

Cette dynamique positive enclenche un cercle vertueux :

- La peur de l'échec diminue : L'élève ose davantage participer et prendre des risques en classe, sachant qu'il est soutenu.

- L'autonomie se développe : Il apprend à reconnaître ses propres besoins et à utiliser les stratégies qui fonctionnent pour lui. Il devient l'acteur principal de sa réussite.

- La motivation s'accroît : L'école n'est plus perçue comme un lieu de difficultés, mais comme un environnement où il peut progresser et s'épanouir.

L'objectif ultime d'un plan d'intervention n'est pas seulement de faire monter des notes. C'est de redonner à l'élève le goût d'apprendre et la confiance en sa propre capacité à réussir, des compétences qui le serviront toute sa vie.

Ce changement d'attitude est fondamental. Un enfant qui croit en lui est un enfant prêt à affronter de nouveaux défis, bien au-delà des murs de la classe.

Le parcours transformé de l'élève

Pour illustrer concrètement cette transformation, prenons l'exemple (anonymisé) de Léo, un élève de 4e année qui avait de grandes difficultés en lecture. Ses résultats étaient faibles, il se montrait anxieux et refusait de lire à voix haute.

Son plan d'intervention a mis en place des rencontres hebdomadaires avec une orthopédagogue, l'utilisation d'outils technologiques comme la synthèse vocale et des adaptations en classe. Graduellement, Léo a commencé à décoder les mots avec plus de fluidité.

Le véritable changement s'est opéré lorsqu'il a volontairement levé la main pour lire une phrase devant ses camarades. Ce petit geste, impensable quelques mois plus tôt, était le signe que sa confiance était revenue. Son expérience scolaire s'est transformée, passant d'une épreuve quotidienne à une aventure où il se sentait enfin compétent. Ce processus est intimement lié à une bonne motivation scolaire, un aspect que le plan d'intervention vise directement à renforcer.

Comment surmonter les défis les plus courants

Mettre en place un plan d’intervention scolaire est une démarche formidable, mais le parcours est rarement un long fleuve tranquille. Anticiper les obstacles les plus fréquents, c’est se donner les moyens de garder le cap et d’éviter que le plan ne devienne une source de frustration pour l’élève, les parents ou l’équipe-école.

Identifier ces défis à l'avance permet de préparer des stratégies concrètes pour les désamorcer avant qu'ils ne minent les efforts de chacun. Les obstacles les plus courants sont souvent liés à la communication, aux objectifs fixés et à la constance du suivi.

Maintenir une communication fluide

Le premier écueil, et le plus fréquent, est sans doute la rupture de communication entre la famille et l’école. Quand les échanges se font rares, les malentendus s’installent et chaque partie peut avoir l’impression de porter seule le fardeau du plan.

Pour éviter cette situation, il est crucial d'établir des canaux de communication clairs dès le départ.

- Planifiez des points de contact réguliers : Inutile d’attendre les rencontres officielles. Un bref courriel chaque semaine ou une note dans l’agenda suffit souvent à maintenir le lien.

- Utilisez un cahier de communication : Cet outil tout simple est parfait pour partager rapidement les petites victoires comme les défis du jour. Il assure une vision commune et continue.

- Soyez proactifs : N’attendez pas qu’un problème s’installe pour prendre contact. Une communication ouverte et préventive renforce la confiance de part et d’autre.

Définir des objectifs réalistes et pertinents

Un autre piège classique est de fixer des objectifs trop ambitieux ou simplement déconnectés de la réalité de l’élève. Des attentes irréalistes mènent presque toujours au découragement et créent une pression totalement contre-productive.

Un bon objectif n’est pas celui qui impressionne sur le papier, mais celui qui motive l’élève parce qu’il est à sa portée. Le but est de créer une spirale de succès, où chaque petite réussite en appelle une autre.

Pour y parvenir, il faut s’assurer que les objectifs soient SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis). Si un objectif semble trop grand, n’hésitez jamais à le découper en plus petites étapes. Cette approche rend le progrès beaucoup plus visible et gratifiant pour l'enfant. Une pression excessive peut d'ailleurs être une source d'angoisse; notre guide sur l'anxiété de performance scolaire offre des pistes pour mieux comprendre et gérer ce phénomène.

Assurer un suivi qui ne s'essouffle pas

Le dernier grand défi est celui de la constance. Passé l'enthousiasme des débuts, il n'est pas rare que le suivi du plan d'intervention s'essouffle un peu. La routine s'installe, et on oublie de vérifier si les stratégies mises en place sont toujours aussi efficaces.

Pour que le plan reste un outil vivant et pertinent, il est essentiel d'intégrer son suivi dans un calendrier précis. Prévoyez des dates fixes pour réévaluer les progrès, par exemple à la mi-étape de chaque bulletin. Ces rencontres sont l'occasion de célébrer les avancées et, bien sûr, d'ajuster le tir au besoin. En faisant de ces bilans un réflexe, on garantit que le plan évolue avec l'élève et continue de répondre à ses besoins réels.

Des questions sur le plan d'intervention scolaire? On vous répond.

Le processus pour mettre en place un plan d’intervention scolaire peut sembler complexe et soulever pas mal de questions. Pas de panique! Cette section est là pour répondre simplement et directement aux interrogations les plus fréquentes des parents et des enseignants. L'idée est de clarifier les choses pour que vous soyez plus à l'aise avec cette démarche.

Adaptation ou modification : quelle est la différence?

C'est une question clé, car ces deux mots n'impliquent pas du tout la même chose pour le parcours de l'élève. Il est donc crucial de bien saisir la nuance.

Une adaptation, c'est un peu comme donner des lunettes à quelqu'un qui voit moins bien. On ajuste les outils pour apprendre ou pour montrer ce qu'on a appris, mais on ne change pas ce qu'il y a à apprendre. L'objectif final reste le même pour tout le monde.

- Quelques exemples concrets : Donner plus de temps pour un examen, permettre l'utilisation d'un portable pour écrire, ou fournir les notes de cours avant la leçon.

La modification, elle, va plus loin. Elle change carrément les attentes du programme scolaire pour un élève. Les objectifs d'apprentissage ne sont plus les mêmes que ceux de ses camarades. C'est une mesure plus rare, souvent réservée aux élèves qui ont des défis cognitifs importants.

Pour faire simple : l'adaptation change comment on apprend, alors que la modification change ce qu'on apprend. C'est la grande différence à retenir.

Comment faire la demande pour un plan d'intervention?

Si le parcours scolaire de votre enfant vous inquiète, n'attendez pas. Le meilleur réflexe est de prendre les devants et d'en parler.

Commencez par contacter l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant pour partager ce que vous observez à la maison. Prenez le temps de noter quelques exemples précis de ses difficultés. L'enseignant pourra comparer vos observations avec ce qu'il voit en classe. Si les difficultés continuent malgré les premiers coups de pouce, vous pouvez alors demander une rencontre officielle avec l'équipe-école (qui inclut la direction) pour discuter de la mise en place d'un plan d'intervention.

Est-ce qu'un plan d'intervention est permanent?

Absolument pas. Un plan d'intervention n'est pas coulé dans le béton! C'est un outil qui doit vivre et évoluer avec l'élève.

Il est revu régulièrement, au minimum une fois par année, pour s'assurer qu'il répond toujours bien aux besoins de l'enfant. Si votre enfant fait de beaux progrès et atteint ses objectifs, le plan peut être ajusté, allégé, ou même retiré complètement si le soutien n'est plus nécessaire.

Et si je ne suis pas d'accord avec le plan proposé?

Votre opinion en tant que parent est primordiale, et votre accord est nécessaire pour mettre le plan en action. Si les objectifs ou les moyens proposés ne vous conviennent pas, la première étape est d'en discuter franchement avec l'équipe-école. Le dialogue est la clé pour trouver un terrain d'entente.

Si la discussion n'aboutit pas, vous pouvez vous adresser à la direction de l'école. Si le désaccord persiste, l'étape suivante est de contacter les services éducatifs de votre centre de services scolaire. Chaque centre a une procédure claire pour gérer les plaintes, afin que vos préoccupations soient toujours entendues.

Comprendre ces rouages facilite grandement la collaboration avec l'école. Cela garantit que votre enfant reçoit le meilleur soutien possible, surtout lors d'étapes importantes comme la préparation aux examens d'admission au secondaire.

Chez Centretudes, nous savons que chaque enfant apprend à son propre rythme. Nos tuteurs spécialisés offrent un accompagnement personnalisé pour aider votre jeune à surmonter ses défis et à retrouver confiance en ses capacités. Découvrez nos services de tutorat.