Au Canada, enseigner le français langue seconde (FLS) ne se résume pas à transmettre des règles de grammaire. C’est une démarche qui plonge les élèves au cœur d'un contexte bilingue unique, en les dotant des compétences nécessaires pour communiquer avec aisance et confiance. Pour que l’apprentissage soit authentique et pertinent, il faut l’ancrer dans la culture, l’histoire et les réalités sociales du pays.

Comprendre les fondements du FLS au Canada

Enseigner le français au Canada, c’est bien plus qu’enseigner une matière scolaire. C’est un pilier de notre identité nationale, profondément marqué par le bilinguisme officiel du pays. L'objectif n'est donc pas seulement de transmettre des connaissances linguistiques, mais bien de bâtir des ponts entre les cultures et d'ouvrir de nouvelles portes pour les élèves, tant sur le plan personnel que professionnel.

Le paysage de l'enseignement du français langue seconde est aussi diversifié que le Canada lui-même, chaque programme étant conçu avec une intention précise pour répondre aux besoins variés des élèves et de leurs familles.

Distinguer les approches pédagogiques

Les programmes de FLS se divisent principalement en deux grandes approches, chacune avec un public et des objectifs qui lui sont propres.

- Le français de base (Core French) : C'est le programme le plus commun dans les écoles canadiennes. Il offre une introduction aux fondements de la langue et de la culture francophone, généralement sur une base horaire limitée, visant à développer une compétence fonctionnelle de base.

- Les programmes d'immersion : Beaucoup plus intensifs, ces programmes plongent littéralement les élèves dans un environnement où le français est la langue d'enseignement pour plusieurs matières. L’objectif est clair : atteindre un haut niveau de bilinguisme.

La popularité de ces programmes ne cesse de croître, ce qui témoigne de l'importance que les familles canadiennes accordent au bilinguisme. D'ailleurs, Statistique Canada rapportait en 2021 que près de 1,6 million de Canadiens ayant l'anglais ou une autre langue comme langue maternelle avaient suivi un programme d'immersion française. Chez les 5 à 17 ans, cela représente environ 700 000 jeunes, soit près de 17 % de ce groupe.

Les enjeux culturels et régionaux

Le contexte de l'enseignement du FLS n'est pas le même partout au pays. Au Québec, où le français est la langue de la vie publique, apprendre le français pour un élève du réseau anglophone est une clé essentielle pour son intégration sociale et professionnelle. Ailleurs au Canada, le français est souvent vu comme un atout, un enrichissement culturel ou un avantage concurrentiel sur le marché du travail.

Comprendre ces nuances régionales est crucial pour tout enseignant. Une leçon qui résonne parfaitement à Toronto pourrait nécessiter une tout autre approche pour être pertinente à Montréal ou à Vancouver.

Cette réalité géographique et culturelle a un impact direct sur les stratégies pédagogiques. Un enseignant efficace doit savoir jongler avec ces différents contextes pour répondre aux motivations spécifiques de ses élèves, qu'elles soient pratiques, culturelles ou familiales. Pour les nouveaux arrivants, par exemple, les programmes de francisation jouent un rôle particulièrement important, un sujet que nous abordons dans notre guide sur les cours de francisation. Savoir adapter son approche est vraiment la clé du succès.

Bâtir des leçons de FLS qui captivent les élèves

Pour que l’enseignement du français langue seconde porte ses fruits, il faut tourner la page sur le cours magistral traditionnel. Fini le temps où l’enseignant parle et les élèves écoutent sagement. L’idée, c’est de créer un véritable écosystème d’apprentissage, un espace vivant où chaque activité devient une occasion d’interagir et d’expérimenter la langue.

Le secret est de concevoir des leçons où les quatre compétences – écouter, parler, lire et écrire – s’enchaînent de manière fluide et naturelle. Une leçon qui marque les esprits n’est pas une simple accumulation d’exercices; elle raconte une histoire. Par exemple, au lieu de juste lire un texte sur les cafés parisiens, pourquoi ne pas transformer la classe en bistrot le temps d’une heure?

Orchestrer une séquence didactique engageante

Une bonne leçon commence souvent par une mise en situation qui éveille la curiosité. Une courte vidéo, une photo intrigante ou une question ouverte suffisent parfois à lancer la machine. C'est le tremplin parfait pour la suite.

Vient ensuite le cœur de la leçon, là où l’interaction est reine. Les jeux de rôle prennent alors tout leur sens. Simuler une commande au restaurant, passer un appel pour prendre un rendez-vous ou même débattre d’un sujet d’actualité léger pousse les élèves à mobiliser activement leur vocabulaire et leurs structures de phrases.

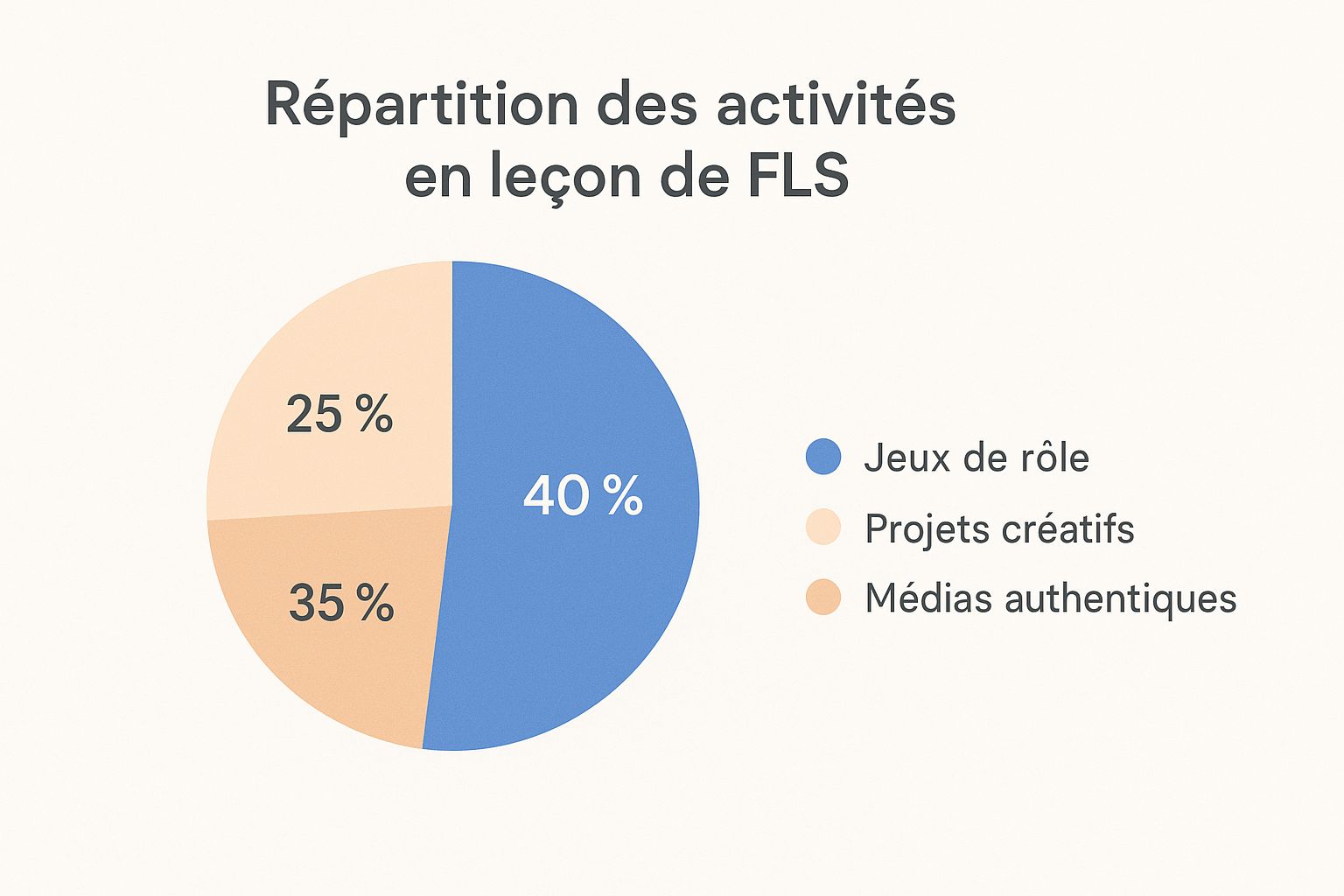

Pour garder tout le monde attentif, il est crucial de varier les plaisirs. Une répartition équilibrée des activités est la clé pour maintenir l'engagement.

L'infographie ci-dessous propose un modèle pour dynamiser une leçon de FLS.

On voit bien que les jeux de rôle et les projets créatifs occupent la majeure partie du temps (75 %), ce qui favorise une approche centrée sur l'élève et son implication directe.

Intégrer des médias et projets créatifs

Utiliser des médias authentiques est une stratégie incroyablement efficace. Un court extrait de film québécois, un podcast francophone ou même une publicité sont d'excellents moyens d'exposer les élèves à la langue telle qu'elle est parlée au quotidien, avec ses accents et ses expressions typiques.

- Vidéos et podcasts : Optez pour des contenus courts et accessibles. Une vidéo YouTube sur une recette de cuisine simple peut se transformer en une excellente leçon de vocabulaire et d'impératif.

- Articles et blogues : Pour les niveaux plus avancés, un article de journal sur un événement local peut servir de base à une discussion ou à un exercice de résumé.

- Musique : Les paroles de chansons francophones sont une mine d'or pour travailler le vocabulaire, la prononciation et même des points de grammaire complexes de manière ludique.

Les projets créatifs, quant à eux, ancrent les apprentissages dans la durée. Demander aux élèves de créer un blogue de voyage sur une région francophone, de tourner une courte vidéo de présentation ou d’imaginer le menu d’un restaurant sont des tâches qui mobilisent toutes leurs compétences. Ces projets donnent un but concret à l'apprentissage et une immense fierté une fois terminés.

L’objectif n’est pas que l’élève récite des règles de grammaire par cœur, mais qu’il puisse se débrouiller dans une conversation réelle. Chaque activité doit le rapprocher de cette autonomie.

Pour les élèves qui ont besoin d'un coup de pouce plus personnalisé, il existe des options complémentaires. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les cours privés et le tutorat en français.

Enfin, chaque leçon devrait se terminer par un bref retour sur ce qui a été appris. Un petit jeu-questionnaire, une discussion en petits groupes ou une simple question comme « Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui? » permet de consolider les acquis et de donner aux élèves un sentiment d’accomplissement. En adoptant cette approche, vous transformez votre classe en un véritable laboratoire linguistique où l'erreur est permise et la communication, célébrée.

Naviguer entre les différents programmes de FLS

Choisir le bon parcours pour l'enseignement du français langue seconde peut vite devenir un casse-tête. Entre le français de base, l’intensif et l’immersion, chaque programme a ses propres objectifs et s’adresse à des réalités bien différentes.

Il est donc crucial de bien saisir ce qui les distingue pour orienter un élève vers le chemin qui correspondra le mieux à ses ambitions et à son profil d’apprentissage. Au fond, c'est une question d'équilibre entre le niveau de bilinguisme qu'on vise et le temps qu'on peut réellement y consacrer.

Le programme de français de base (Core French)

Le programme de français de base, c'est celui que la majorité des élèves canadiens connaissent. Il s'agit d'un cours obligatoire, enseigné comme n'importe quelle autre matière, avec un nombre d'heures défini chaque semaine. L'objectif est simple : donner aux jeunes une compétence fonctionnelle de base et une ouverture sur la culture francophone.

Cette approche est parfaite pour bâtir des fondations solides en communication. Par contre, soyons réalistes : le temps d'exposition limité rend l'atteinte d'une grande aisance à l'oral beaucoup plus difficile. C'est donc le choix idéal pour un élève qui veut une bonne introduction à la langue sans pour autant plonger dans un environnement complètement francophone.

Le programme de français intensif

Le français intensif, lui, se situe juste entre le programme de base et l'immersion totale. L'idée est de concentrer l'apprentissage sur une année scolaire, souvent en 5e ou 6e année. Pendant cette période, les élèves passent une bonne partie de leurs journées à apprendre en français, parfois même en couvrant plusieurs matières dans la langue.

Ce « sprint » linguistique permet une progression vraiment rapide et donne un vrai coup de pouce à la confiance en soi. C'est une excellente option pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure et mieux se débrouiller à l'oral, sans s'engager dans le long parcours de l'immersion.

Les chiffres le montrent bien : la grande majorité des élèves au Canada (85 %) sont dans le programme de base. Pourtant, les résultats des parcours plus exigeants parlent d'eux-mêmes. Au secondaire, les jeunes du programme enrichi affichent des taux de réussite qui frôlent les 99 %, contre 90 à 96 % pour ceux du programme régulier. Pour ceux que les données intéressent, ce rapport détaillé sur le FLS au Canada est une mine d'informations.

Le programme d'immersion française

L'immersion, c'est la voie royale pour viser un bilinguisme avancé. Ici, le français n'est plus une matière, c'est la langue d'enseignement pour la plupart des cours, et ce, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Les élèves n'apprennent pas seulement le français; ils apprennent en français.

Ce programme est taillé sur mesure pour les familles qui souhaitent que leur enfant devienne réellement bilingue. C'est exigeant, oui, mais les bénéfices cognitifs et culturels sont immenses et ouvrent des portes incroyables plus tard. Pour y arriver, il faut de la résilience et un bon soutien à la maison. Les défis sont réels, surtout quand vient le temps de se préparer aux évaluations standardisées. D'ailleurs, si vous cherchez des conseils à ce sujet, notre article sur la préparation à l'épreuve unique de français pourrait bien vous aider.

Le choix du programme ne devrait jamais être perçu comme une compétition. C'est une décision stratégique. Le meilleur programme est simplement celui qui correspond aux objectifs de l'élève, à son style d'apprentissage et au soutien qu'il peut recevoir à la maison.

Pour vous aider à y voir plus clair, rien de tel qu'un tableau simple qui résume les points clés de chaque option d'enseignement du français langue seconde.

Comparaison des programmes d'enseignement du français langue seconde

Ce tableau compare les principales caractéristiques des différents programmes de FLS pour aider à la prise de décision.

| Caractéristique | Programme de base | Programme enrichi/intensif | Programme d'immersion |

|---|---|---|---|

| Objectif principal | Compétence fonctionnelle et culturelle | Aisance orale et confiance accrues | Bilinguisme fonctionnel élevé |

| Heures d'enseignement | Limité (ex: 40 min/jour) | Concentré sur une année | Majorité des matières en français |

| Niveau de maîtrise | Conversation de base à intermédiaire | Intermédiaire à avancé | Avancé à bilingue |

| Public cible | Tous les élèves (programme standard) | Élèves motivés cherchant un défi | Familles visant un bilinguisme fort |

| Défis potentiels | Progrès plus lent, exposition limitée | Demande un effort concentré | Exigeant, demande un soutien constant |

Au final, que vous soyez enseignant ou parent, votre rôle est d'informer et d'accompagner. Présentez ces options non pas comme des niveaux de difficulté, mais comme des chemins différents qui mènent à des destinations tout aussi valables.

Adapter son enseignement au contexte québécois

L’enseignement du français langue seconde au Québec se passe dans un décor bien à part. Ici, le français n'est pas qu'une simple matière scolaire; il est omniprésent dans la vie de tous les jours, au travail comme dans la culture. Cet environnement change complètement la dynamique pour les profs et leurs élèves.

Pour un jeune du réseau anglophone, bien parler français n'est pas juste un bonus sur son bulletin. C’est la clé pour s’intégrer, trouver un bon emploi et participer pleinement à la société québécoise. Cette réalité crée une motivation en or, un levier incroyable qu'on se doit d'utiliser en classe.

Le contexte, un moteur pour la motivation

La motivation des élèves est directement liée à la valeur qu'ils accordent au français. Et au Québec, cette valeur est évidente. Ils entendent le français dans la rue, à l'épicerie, à la radio. Ils comprennent vite que ça leur ouvrira des portes.

Cette immersion naturelle donne vie à ce qu'on apprend en classe. Un point de grammaire un peu abstrait devient soudainement concret quand un élève l'entend dans une conversation au Tim Hortons. L'apprentissage prend alors tout son sens.

D'ailleurs, ce contexte unique est appuyé par une volonté forte, autant politique que parentale. Le français est obligatoire pour tous les élèves du réseau anglophone, ce qui donne un taux d'inscription de 100 % dans les programmes de FLS. Les parents anglophones savent que la réussite de leurs enfants passe par la maîtrise du français.

Et ça marche! Environ 69 % des Québécois de langue maternelle anglaise sont bilingues, un chiffre bien plus élevé que la moyenne canadienne de 18 %. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'analyse du Commissariat aux langues officielles.

Des stratégies pédagogiques pensées pour le Québec

Pour s'adapter à cette réalité, il faut viser juste. Le but n'est pas seulement que l'élève puisse commander un café, mais qu'il puisse vraiment prendre sa place dans la société.

- Intégrer la culture québécoise : On va plus loin que les clichés de la poutine et du sirop d'érable. On parle de la musique de Cœur de Pirate, des séries comme C'est comme ça que je t'aime ou des débats de société qui animent les conversations. Ça rend la langue actuelle et pertinente.

- Utiliser des ressources d'ici : Servez-vous des articles de La Presse+ ou du Devoir, de blogues québécois ou d'extraits d'émissions de Radio-Canada. Vos élèves seront exposés au vocabulaire, aux expressions et à l'accent qu'ils entendent dehors.

- Faire le pont avec la communauté : Pourquoi ne pas organiser une sortie dans un lieu francophone, inviter des artistes locaux en classe ou monter un projet avec une école voisine du réseau francophone?

Au Québec, l'objectif ultime, c'est l'aisance dans la vraie vie. On se concentre moins sur la grammaire parfaite que sur la capacité de l'élève à jaser, à comprendre les sous-entendus culturels et à se sentir à l'aise.

Valoriser les couleurs de la langue d'ici

Le français québécois a ses expressions, son accent, ses mots. Il est primordial de les présenter non pas comme des fautes, mais comme une richesse qui fait partie de notre identité.

Voici quelques pistes pour aborder ces particularités de façon positive :

- Exploration en s'amusant : Lancez des jeux pour deviner le sens d'expressions imagées comme « avoir la langue à terre » ou « se faire passer un sapin ». Rires garantis.

- Comparaison sans jugement : Montrez les équivalents en français plus international et expliquez quand on utilise l'un ou l'autre (par exemple, « fin de semaine » entre amis et « week-end » dans un contexte plus formel).

- Écoute active : Faites jouer des extraits de films de Xavier Dolan ou de séries québécoises. L'idée est d'habituer leur oreille à différentes façons de parler, sans porter de jugement de valeur.

En adoptant ces stratégies, vous ne faites pas que suivre un programme. Vous préparez vos élèves à devenir des citoyens actifs et épanouis. Vous leur donnez les outils non seulement pour parler français, mais pour vivre en français au Québec.

Évaluer les progrès au-delà des notes

Comment savoir si un élève progresse réellement en français langue seconde? Les tests de grammaire classiques, bien qu'utiles, ne disent pas tout. Une bonne note à un exercice sur le subjonctif ne garantit pas que l'élève saura exprimer un doute dans une vraie conversation. C'est là toute la nuance.

L'évaluation moderne en enseignement du français langue seconde doit donc aller plus loin. Elle doit mesurer la compétence communicative réelle, c'est-à-dire la capacité de l'élève à utiliser la langue pour accomplir des tâches concrètes et interagir avec assurance.

Mettre en place des évaluations authentiques

Pour évaluer la communication, il faut la mettre en scène. Les évaluations authentiques sont conçues pour ressembler le plus possible à des situations de la vie de tous les jours. Plutôt que de demander aux élèves de remplir des phrases à trous, on les invite à agir.

Voici quelques exemples concrets qui mesurent ce que les élèves peuvent réellement faire avec le français :

- Simulations et jeux de rôle : Simuler une entrevue d'embauche, jouer une scène au restaurant ou même participer à un petit débat. Ces activités permettent d'observer la fluidité, la prononciation et la capacité à réagir spontanément.

- Projets créatifs : Demander de créer un court blogue de voyage, de filmer une vidéo présentant une recette ou d'écrire le scénario d'une publicité. Ces projets mobilisent à la fois l'écrit, l'oral et la créativité.

- Tâches collaboratives : Mettre les élèves en équipe pour planifier un itinéraire de vacances avec un budget limité, entièrement en français.

Ces approches déplacent le focus des erreurs grammaticales isolées vers l'efficacité globale de la communication. L'important, c'est que le message passe, même s'il n'est pas parfait.

Utiliser des grilles et des portfolios

Pour que ces évaluations soient justes et claires, il est essentiel d'utiliser des outils adaptés. Une bonne grille d'évaluation est le meilleur allié de l'enseignant. Elle doit définir des critères précis et observables.

Au lieu de se limiter à « grammaire » et « vocabulaire », une grille efficace pourrait inclure :

- Compréhensibilité : Le message est-il facile à comprendre malgré les erreurs?

- Aisance et fluidité : L'élève hésite-t-il constamment ou la conversation est-elle naturelle?

- Richesse du vocabulaire : L'élève utilise-t-il des mots variés et appropriés au contexte?

- Stratégies de communication : Sait-il reformuler, poser des questions ou utiliser des gestes pour appuyer son propos?

Le portfolio est un autre outil puissant. Il s'agit d'un dossier où l'élève collectionne ses travaux sur une longue période : enregistrements audio, textes, projets…

Le portfolio transforme l'évaluation en dialogue. Il permet à l'élève de voir concrètement son propre cheminement, de prendre conscience de ses forces et de cibler lui-même les points à améliorer.

Cette méthode favorise l'autonomie et la motivation, car l'élève devient acteur de son apprentissage. C’est une approche qui cadre parfaitement avec un accompagnement personnalisé, où comprendre le fonctionnement du tutorat et son impact sur la confiance de l’élève est central.

Finalement, un feedback constructif est la clé. Au lieu de simplement pointer les fautes, le commentaire doit souligner ce qui a été bien fait et proposer des pistes d'amélioration concrètes. Une remarque comme « J'ai beaucoup aimé comment tu as utilisé l'expression donner un coup de main. La prochaine fois, essaie d'ajouter un exemple pour rendre ton idée encore plus claire » est bien plus motivante qu'un simple cercle rouge. En se concentrant sur les réussites et les prochaines étapes, on nourrit la confiance et l'envie de progresser.

Foire aux questions sur l'enseignement du FLS

Aborder l'enseignement du français langue seconde soulève inévitablement son lot de questions. Que vous soyez un enseignant dévoué, un parent impliqué ou un futur prof en formation, c'est tout à fait normal de chercher des repères clairs.

Nous avons donc regroupé ici les interrogations qui reviennent le plus souvent sur le terrain, avec des réponses directes et pratiques que vous pourrez utiliser dès maintenant.

Quelle est la différence entre FLS et francisation

Même si les deux parcours visent l'apprentissage du français, il est crucial de ne pas les confondre. Leurs publics et leurs objectifs sont bien distincts.

L'enseignement du français langue seconde (FLS) s'adresse surtout aux élèves ayant une autre langue maternelle (souvent l'anglais au Canada) et qui apprennent le français à l'école, comme une matière. Le but est clair : développer des compétences pour devenir bilingue.

La francisation, de son côté, est conçue pour les personnes immigrantes qui viennent d'arriver. L'objectif est beaucoup plus vaste. On leur donne les outils linguistiques et culturels pour s'intégrer pleinement dans la société francophone, particulièrement au Québec. C'est une véritable démarche d'intégration sociale et professionnelle.

Mon enfant a des difficultés, comment puis-je l'aider

C'est une préoccupation que l'on entend constamment chez les parents. La toute première étape, c'est de créer un environnement positif autour de la langue, sans jamais mettre de pression.

- Intégrez le français au quotidien : Mettez de la musique francophone dans l'auto, regardez des films ou des séries québécoises (avec ou sans sous-titres), ou visitez des lieux où ça parle français.

- Valorisez ses efforts, pas juste ses résultats : Félicitez-le d'avoir essayé de commander au restaurant en français, même s'il a cherché ses mots. La confiance, c'est le moteur de l'apprentissage.

- Jouez en français : Des jeux de société, des applications ou même des jeux vidéo en français sont d'excellents moyens d'apprendre sans même s'en apercevoir.

Si les défis persistent, un coup de pouce extérieur peut faire une énorme différence. Un professionnel peut aider à cibler les blocages. D'ailleurs, de plus en plus de familles se tournent vers des solutions spécialisées; vous pouvez en apprendre davantage sur les approches de tutorat en français pour voir si c'est une bonne option pour votre enfant.

Combien de temps faut-il pour devenir bilingue

Ah, la question à un million! Il n'y a pas de réponse magique, car tout dépend de l'âge de l'élève, de son programme (français de base ou immersion), de sa motivation et, surtout, de son exposition à la langue en dehors des cours.

En général, on peut dire qu'une compétence de base pour la conversation peut être atteinte après quelques années dans un programme de français régulier.

Atteindre un bilinguisme fonctionnel, celui qui permet d'étudier ou de travailler en français, demande un engagement bien plus grand. C'est l'objectif des programmes d'immersion, qui peuvent s'étaler sur plus de 10 ans.

L'important, c'est de voir l'apprentissage comme un marathon, pas un sprint. Chaque conversation, chaque nouveau mot, c'est une victoire.

Est-ce que mon enfant sera pénalisé en anglais s'il est en immersion

C'est une crainte légitime et très fréquente chez les parents qui hésitent à choisir l'immersion. Heureusement, les nombreuses recherches sur le sujet sont très rassurantes.

Au début du primaire, il est possible que les élèves en immersion accusent un léger retard en lecture et en écriture anglaise par rapport à leurs amis du programme régulier. Mais attention, ce retard est tout à fait temporaire et se comble très vite.

Dès la fin du primaire, non seulement la plupart des élèves en immersion ont rattrapé ce retard, mais ils affichent souvent des compétences égales, voire supérieures, en anglais. L'apprentissage intensif d'une deuxième langue muscle le cerveau et renforce les compétences cognitives générales, comme la résolution de problèmes. Ça finit par être bénéfique pour toutes les matières!

Comment devenir enseignant de FLS au Québec

Pour se lancer dans cette carrière passionnante, il faut suivre un parcours universitaire bien précis. Au Québec, la voie royale est d'obtenir un baccalauréat en enseignement du français langue seconde.

Plusieurs universités québécoises, comme l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'UQAM, offrent cet excellent programme. C'est un baccalauréat de quatre ans qui mélange des cours de didactique et de linguistique avec des stages pratiques directement dans les écoles.

Le gouvernement du Québec, conscient du besoin criant d'enseignants, offre aussi des incitatifs. Le programme de Bourses Perspective Québec, par exemple, aide financièrement les étudiants dans des domaines jugés prioritaires, dont l'enseignement. C'est un coup de pouce non négligeable pour ceux qui veulent se diriger vers cette profession essentielle.