L'accord du participe passé, c'est un peu la bête noire de plusieurs étudiants en français. Pourtant, cette règle grammaticale est bien plus qu'une simple contrainte; elle ajuste la terminaison du participe passé pour qu'elle corresponde à l'auxiliaire utilisé (être ou avoir) et à la place de certains mots dans la phrase. C'est un mécanisme essentiel pour garantir que vos textes soient clairs et cohérents.

Pourquoi l'accord du participe passé est plus simple qu'il n'y paraît

Loin d'être un casse-tête illogique, l'accord du participe passé suit une logique bien précise qui ajoute de la nuance et du sens à nos phrases. Pour bien saisir le tout, imaginez le participe passé comme un caméléon : il change de couleur (ou de forme!) pour s'harmoniser avec son environnement grammatical.

Cette adaptation dépend surtout de son « chef d'orchestre », c'est-à-dire l'auxiliaire qui l'accompagne. En français, il n'y en a que deux : être et avoir. Chacun impose ses propres règles du jeu. Une fois qu'on comprend leur rôle, toute la mécanique devient limpide.

Les deux chefs d'orchestre de l'accord

L'approche la plus facile est de voir ces deux auxiliaires comme ayant des personnalités bien différentes :

- L'auxiliaire être est du genre direct et constant. Il crée un lien très fort et immédiat avec le sujet du verbe.

- L'auxiliaire avoir, lui, est plus indépendant. Il ne s'intéresse généralement pas au sujet, mais il devient très attentif à ce qui est placé avant lui.

Comprendre cette distinction est la toute première étape pour maîtriser l'accord du participe passé. Plutôt que d'apprendre des règles par cœur sans les comprendre, ce guide va vous montrer la logique qui se cache derrière. L'objectif? Que vous puissiez les appliquer de manière intuitive. C'est en déconstruisant la peur souvent associée à cette notion qu'on gagne en confiance et en précision.

L'accord du participe passé n'est pas une punition pour les rédacteurs, mais un outil de précision. Il clarifie qui a fait l'action et sur quoi elle a porté, rendant le texte plus dynamique et exact.

En maîtrisant ces concepts, vous ne ferez pas que suivre des règles; vous donnerez plus de force et de clarté à vos écrits. Pour ceux qui sentent qu'un accompagnement plus structuré les aiderait à surmonter cette difficulté, le tutorat en français peut offrir un soutien personnalisé et vraiment efficace.

Dans les sections qui suivent, nous allons décortiquer le fonctionnement de chaque auxiliaire, en commençant par le cas le plus simple.

La règle simple avec l'auxiliaire être

Passons maintenant à la règle la plus directe de l'accord du participe passé : celle avec l'auxiliaire être. Si l'accord avec avoir peut parfois donner des maux de tête, le cas de être est une véritable bouffée d'air frais. C'est une connexion simple et logique qui vous permettra de gagner rapidement en confiance.

Imaginez l'auxiliaire être comme un miroir. Il ne fait que refléter le genre et le nombre du sujet sur le participe passé. Pas besoin de chercher plus loin dans la phrase ou de se poser mille questions. La règle est claire comme de l'eau de roche : le participe passé employé avec être s'accorde toujours en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel) avec le sujet du verbe.

Une connexion directe entre le sujet et le verbe

Pour bien visualiser ce lien, pensez au sujet comme à un aimant. Dès que l'auxiliaire être apparaît, il attire automatiquement le participe passé, qui prend alors sa forme.

Concrètement, ça donne quoi?

- Si le sujet est féminin singulier, on ajoute un -e au participe passé.

- Si le sujet est masculin pluriel, on ajoute un -s.

- Si le sujet est féminin pluriel, on ajoute -es.

Cette constance rend la règle très fiable. Une fois que vous avez identifié le sujet, son genre et son nombre, l'accord devient un réflexe.

En bref, avec l'auxiliaire être, la question à se poser est toujours la même : « Qui est-ce qui ? ». La réponse vous donne le sujet, et le participe passé n'a plus qu'à suivre.

Par exemple, dans la phrase « La porte est fermée », on se demande : « Qu'est-ce qui est fermé ? ». Réponse : « La porte » (féminin singulier). Le participe passé fermé prend donc un -e. C'est aussi simple que ça.

Des exemples pour maîtriser l'accord

Pour que tout ça devienne limpide, rien ne vaut quelques exemples concrets. Voyons comment le participe passé parti se transforme en fonction du sujet qui l'accompagne.

| Sujet | Genre et Nombre | Phrase Exemple | Accord du Participe Passé |

|---|---|---|---|

| Le garçon | Masculin singulier | Le garçon est parti. | -i (terminaison de base) |

| La fille | Féminin singulier | La fille est partie. | -ie (ajout du -e) |

| Les garçons | Masculin pluriel | Les garçons sont partis. | -is (ajout du -s) |

| Les filles | Féminin pluriel | Les filles sont parties. | -ies (ajout du -e et du -s) |

Ce tableau le montre bien : le participe passé s'ajuste systématiquement. Il n'y a pas d'exception cachée ni de piège à déjouer ici.

Cette règle est si fondamentale qu'elle est souvent bien intégrée par les élèves. Une étude a même montré que 71 % d'entre eux appliquaient correctement l'accord du participe passé avec être, un score bien meilleur que pour l'auxiliaire avoir. Ces résultats, basés sur plus de 2000 réponses, confirment que cette règle est l'une des plus accessibles de la grammaire française. Vous pouvez en apprendre plus sur cette analyse de la maîtrise grammaticale chez les jeunes.

Maîtriser cette première règle est une étape cruciale. Elle constitue une base solide avant de s'attaquer à des cas plus complexes. Si vous sentez que votre enfant a besoin d'un coup de pouce pour consolider ces notions, un service de tutorat en français peut l'aider à bâtir des fondations grammaticales solides. En vous familiarisant avec cette logique simple, vous êtes maintenant mieux préparé pour affronter le défi de l'accord avec l'auxiliaire avoir.

Le défi de l'accord avec l'auxiliaire avoir

On arrive maintenant à la règle qui, disons-le, donne le plus de fil à retordre : l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir. Contrairement à être, qui se lie naturellement au sujet, avoir joue selon ses propres règles. C'est souvent là que ça se complique pour plusieurs, mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble avec une méthode simple et claire.

Pensez au participe passé avec avoir comme à un détective. Par défaut, il reste neutre, invariable. Il ne change pas. Sa mission, s'il l'accepte, est de trouver un indice bien précis : le Complément d’Objet Direct (COD). Une fois l'indice trouvé, il doit vérifier où il se situe dans la phrase.

La règle d'or est toute simple : le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD seulement si ce COD est placé avant le verbe. S'il est après, ou s'il n'y en a pas du tout, le participe passé ne bouge pas. C'est tout.

Comment trouver ce fameux COD

Pour que notre détective mène bien son enquête, il doit poser les bonnes questions. Pour débusquer le COD, il suffit de se demander « qui ? » ou « quoi ? » tout de suite après le verbe.

-

J'ai mangé une pomme.

- Question : J'ai mangé quoi ?

- Réponse : une pomme.

- Le COD est bien « une pomme ».

-

Il a vu ses amis.

- Question : Il a vu qui ?

- Réponse : ses amis.

- Le COD est « ses amis ».

Une fois le COD identifié, la prochaine étape est simplement de regarder où il se trouve par rapport au verbe. C'est aussi simple que ça.

La position du COD est la seule chose qui compte pour l’accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Si le COD est avant, on accorde. S'il est après, on n'accorde pas. C'est le secret pour ne plus jamais se tromper.

Cette règle est souvent vue comme l'une des plus complexes de la grammaire française. Les statistiques le montrent bien : au Canada, si environ 70 % des exercices sur l'accord avec être sont réussis, ce chiffre dégringole à 50 % ou 60 % pour l'accord avec avoir. Pourquoi? Parce qu'il faut non seulement identifier le COD, mais aussi sa position.

Comparons les situations pour y voir plus clair

Rien de tel qu'une comparaison directe pour bien saisir le mécanisme. Voyons comment la même idée peut mener à un accord ou non, juste en changeant l'ordre des mots.

Le tableau suivant illustre parfaitement comment la position du COD change la donne.

Quand accorder le participe passé avec avoir

Ce tableau montre comment la position du COD détermine si le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire 'avoir'.

| Exemple de phrase | Position du COD | Question pour trouver le COD | Accord du participe passé |

|---|---|---|---|

| J'ai acheté des fleurs. | Le COD « des fleurs » est après le verbe. | J'ai acheté quoi? -> "des fleurs". | Aucun accord. Le participe passé reste acheté. |

| Les fleurs que j'ai achetées. | Le pronom « que » (qui remplace « les fleurs ») est avant le verbe. | J'ai acheté quoi? -> "que" (les fleurs). | Accord. Le participe passé s'accorde avec « les fleurs » (féminin pluriel) et devient achetées. |

Cet exemple est parlant, n'est-ce pas? Le participe passé reste de marbre quand le COD est placé après lui, mais il s'adapte immédiatement dès qu'il le repère avant.

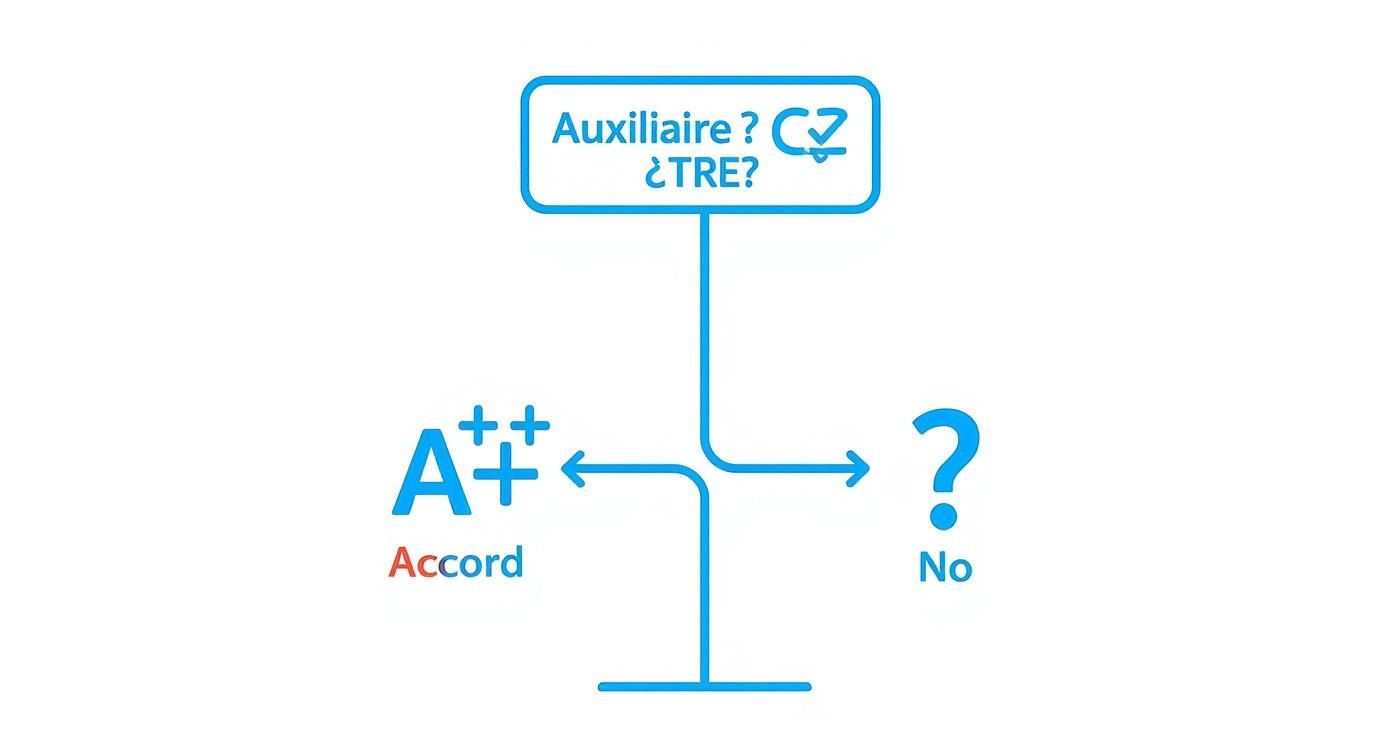

Ce petit arbre de décision résume bien le premier réflexe à avoir.

Ce visuel confirme notre démarche : avec être, l'accord est direct avec le sujet. Avec avoir, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse.

Des exemples pour chaque scénario

Pour que tout ça devienne un véritable automatisme, rien de mieux que la pratique. Analysons quelques phrases du quotidien.

Cas 1 : Le COD est placé APRÈS (pas d’accord)

- Les enfants ont mangé la tarte. (Ils ont mangé quoi ? -> la tarte. COD après, donc mangé ne change pas.)

- Nous avons regardé plusieurs films. (Nous avons regardé quoi ? -> plusieurs films. COD après, donc regardé reste invariable.)

- Elle a reçu une lettre. (Elle a reçu quoi ? -> une lettre. COD après, donc reçu ne s'accorde pas.)

Cas 2 : Le COD est placé AVANT (accord obligatoire)

- La tarte que les enfants ont mangée. (Le COD « que » remplace « La tarte », féminin singulier. Placé avant, donc on accorde : mangée.)

- Les films que nous avons regardés. (Le COD « que » remplace « Les films », masculin pluriel. Placé avant, donc on accorde : regardés.)

- Quelle lettre a-t-elle reçue ? (Le COD « Quelle lettre » est avant le verbe, donc on accorde : reçue.)

Maîtriser cette règle demande un peu de pratique, c'est certain. Mais en appliquant systématiquement la méthode « trouver le COD, puis vérifier sa position », vous éliminerez la grande majorité des erreurs. Pour les élèves qui ont besoin d'un coup de pouce pour appliquer ces règles complexes, des services d'aide aux devoirs en français peuvent offrir un accompagnement personnalisé très efficace.

Plonger dans l'accord des verbes pronominaux

Après avoir démystifié les auxiliaires être et avoir, il est temps de s’attaquer à une catégorie qui fait souvent peur : les verbes pronominaux. Vous les reconnaissez facilement avec leur petit pronom réfléchi comme me, te, se, nous, vous. Pensez à des verbes comme se laver, s’enfuir ou se parler.

La bonne nouvelle? Leur accord est loin d’être un casse-tête. En fait, il reprend simplement les logiques qu'on a déjà vues. Le secret, c'est de bien comprendre le rôle de ce fameux pronom réfléchi. Pour y voir plus clair, on va les classer en deux groupes bien distincts.

Cette approche étape par étape vous aidera à y voir plus clair, en passant des cas les plus simples aux plus complexes, sans jamais vous sentir perdu.

Les verbes essentiellement pronominaux

Commençons par le plus facile. Certains verbes n'existent tout simplement pas sans leur pronom. On ne peut pas dire « j’évanouis quelqu'un » ou « je méfie de toi ». On doit absolument dire « je m'évanouis » et « je me méfie ».

Ces verbes, qu'on appelle « essentiellement pronominaux », incluent des classiques comme s'enfuir, se souvenir, s'absenter et s'évanouir. Pour eux, la règle est d'une simplicité désarmante.

Le participe passé des verbes essentiellement pronominaux s’accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. C'est exactement la même règle qu'avec l'auxiliaire être. Facile, non?

- Elle s'est évanouie. (Accord avec « Elle », féminin singulier)

- Ils se sont souvenus de cette histoire. (Accord avec « Ils », masculin pluriel)

- Nous nous sommes enfuies à toutes jambes. (Accord avec « Nous » qui représente un groupe de femmes, donc féminin pluriel)

Avec ces verbes, le pronom (se, nous) fait partie intégrante du verbe. Il n'a pas d'autre fonction, ce qui rend l'accord direct et sans surprise.

Les verbes occasionnellement pronominaux

C'est ici que ça devient un peu plus subtil, mais promis, c'est tout à fait logique. Les verbes « occasionnellement pronominaux » sont ceux qui peuvent exister avec ou sans le pronom. On peut laver une voiture, mais aussi se laver.

Pour ces verbes-là, il suffit de se poser la même question qu'avec l'auxiliaire avoir : quel est le rôle du pronom réfléchi (me, te, se…)? Est-ce qu'il est le Complément d’Objet Direct (COD) du verbe?

Pour les verbes pronominaux qui ne sont pas essentiellement pronominaux, le participe passé s'accorde avec le COD, mais seulement si ce COD est placé avant le verbe. C'est la règle d'avoir qui s'applique!

Pour savoir si le pronom est le COD, on pose la question « qui ? » ou « quoi ? » après le verbe.

-

Elle s'est lavée.

- Question : Elle a lavé qui ? -> "s'" (qui veut dire elle-même).

- Le pronom "s'" est bien le COD et il est placé avant le verbe.

- Conclusion : On accorde. -> lavée.

-

Ils se sont regardés.

- Question : Ils ont regardé qui ? -> "se" (qui veut dire l'un l'autre).

- Le pronom "se" est le COD et il est placé avant.

- Conclusion : On accorde. -> regardés.

Cette petite vérification transforme une règle qui semblait compliquée en un réflexe tout simple. Mais alors, que se passe-t-il si le pronom n'est pas le COD?

Quand le pronom réfléchi n'est pas le COD

Il arrive que le pronom réfléchi ne réponde pas à la question qui? ou quoi?. Dans ce cas, il est souvent Complément d'Objet Indirect (COI), car il répond à la question à qui? ou à quoi?.

Prenons un exemple classique pour bien voir la différence :

- Elle s'est lavé les mains.

- Question : Elle a lavé quoi ? -> "les mains".

- Analyse : Le COD est « les mains », et il est placé après le verbe. Le pronom « s' » répond à une autre question : « elle a lavé les mains à qui ? » -> à elle-même. « s' » est donc COI.

- Conclusion : Puisque le COD est placé après, le participe passé reste invariable. -> lavé.

Voici un petit tableau pour visualiser clairement la différence, un point essentiel de l'accord du participe passé.

| Phrase | Rôle du Pronom 'se' | Position du COD | Accord du Participe Passé |

|---|---|---|---|

| Elles se sont coiffées. | COD (Elles ont coiffé qui? -> se) | Avant le verbe | Accordé : coiffées |

| Elles se sont coiffé les cheveux. | COI (Elles ont coiffé les cheveux à qui? -> se) | Le COD "les cheveux" est après | Invariable : coiffé |

| Nous nous sommes parlé. | COI (Nous avons parlé à qui? -> nous) | Il n'y a pas de COD | Invariable : parlé |

La maîtrise de ces nuances est cruciale, surtout pour les étudiants qui préparent des épreuves importantes. Pour un soutien plus poussé, des services de tutorat pour l'Épreuve uniforme de français peuvent offrir des stratégies ciblées pour venir à bout de ces difficultés. En bref, avec les verbes pronominaux, le secret est toujours le même : identifier la fonction du pronom réfléchi.

Les pièges et exceptions à connaître

Même quand on pense maîtriser les règles de base, la langue française a toujours quelques surprises en réserve. C’est justement dans ces cas plus délicats que l'on reconnaît une vraie maîtrise de l'accord du participe passé. Voyons cette section comme votre guide pour déjouer les pièges les plus courants et écrire avec une confiance renouvelée.

Loin d'être là pour compliquer les choses, ces exceptions ajoutent de la finesse et de la précision au sens de nos phrases. Une fois qu’on a saisi leur logique, on ne tombe plus dans le panneau.

Le participe passé suivi d'un infinitif

Voilà sans doute l'un des pièges les plus fréquents. Si un participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, est-ce qu'on doit l'accorder? Tout dépend de qui fait l'action du verbe à l'infinitif.

La question essentielle à se poser est toujours la même : « Est-ce que le COD fait l'action exprimée par l'infinitif? »

- Si oui, le participe passé s'accorde avec le COD qui le précède.

- Si non, le participe passé reste invariable, tout simplement.

Pour que ce soit parfaitement clair, analysons deux exemples :

-

« Les chanteuses que j'ai entendues chanter. »

- Le COD est « que », qui remplace « les chanteuses ».

- Qui fait l'action de chanter? Ce sont bien les chanteuses.

- Le COD fait l'action de l'infinitif, donc on accorde : entendues.

-

« La chanson que j'ai entendu chanter. »

- Le COD est « que », qui remplace « la chanson ».

- Qui fait l'action de chanter? Certainement pas la chanson elle-même. C'est quelqu'un qui chante la chanson.

- Le COD ne fait pas l'action, donc pas d'accord : entendu.

L'astuce est de toujours identifier qui est le véritable acteur du verbe à l'infinitif. Cette simple vérification vous dira immédiatement si l'accord est nécessaire ou non.

Les cas d'invariabilité à mémoriser

Certains participes passés ont décidé de nous simplifier la vie en restant toujours invariables dans certains contextes. Les connaître vous évitera bien des maux de tête.

-

Le participe passé fait suivi d'un infinitif est toujours invariable.

- Exemple : « Les robes qu'elle a fait faire. » (Même si « que » remplace « les robes » et est placé avant le verbe).

-

Le participe passé des verbes impersonnels est toujours invariable. On parle ici des verbes sans sujet réel, comme il pleut, il faut ou il fait chaud.

- Exemple : « Les chaleurs qu'il y a eu cet été. »

- Exemple : « La canicule qu'il a fait. »

Ces règles sont précieuses, car elles ne demandent aucune analyse compliquée. Il suffit de les mémoriser et de les appliquer comme des automatismes.

Attention aux verbes de perception et d'opinion

Les verbes comme laissé, vu, entendu ou senti, quand ils sont suivis d'un infinitif, suivent la même logique que celle vue plus haut. Il y a toutefois une petite exception qui mérite d'être soulignée.

Le participe passé du verbe laisser, lorsqu'il est suivi d'un infinitif, est toujours invariable. C'est une exception bien pratique à retenir, qui simplifie grandement son emploi.

- Exemple : « Les enfants que j'ai laissé jouer dehors. » (On n'accorde pas, même si ce sont bien les enfants qui jouent).

La maîtrise de ces exceptions représente un défi pédagogique important dans de nombreux systèmes éducatifs. En Afrique centrale, par exemple, des données récentes montrent que près de 30 % des élèves en fin de collège font des erreurs d'accord, surtout avec l'auxiliaire avoir quand le COD est placé avant le verbe. Vous pouvez en apprendre plus sur les défis de l'enseignement de cette règle grammaticale.

Armé de ces connaissances sur les cas particuliers, vous voilà beaucoup mieux préparé pour naviguer dans les subtilités de la langue française. Chaque exception que vous comprenez est une erreur potentielle de moins et un pas de plus vers une écriture irréprochable.

Foire aux questions sur l'accord du participe passé

Même avec toutes les règles en tête, certaines phrases peuvent encore nous faire hésiter. C'est tout à fait normal! Cette section regroupe quelques-unes des questions les plus fréquentes sur l'accord du participe passé et y répond de manière simple et directe. C'est l'endroit parfait pour clarifier rapidement un doute.

Le participe passé s'accorde-t-il après le pronom « en »?

La plupart du temps, la réponse est non. Quand le pronom « en » est le complément d’objet direct (COD) du verbe, le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que « en » représente une quantité non définie, ce qui bloque l'accord.

Voici deux exemples pour illustrer :

- « Des pommes, j'en ai mangé beaucoup. » (J'ai mangé quoi? -> « en », qui remplace des pommes. Le participe passé ne bouge pas.)

- « Des erreurs, il en a fait plus d'une. »

Garder cette petite règle en tête vous évitera de tomber dans un piège très courant.

Doit-on accorder les verbes coûter, peser et valoir?

Pour ces verbes, tout est une question de contexte. La clé est de faire la différence entre leur sens propre et leur sens figuré.

-

Au sens propre (pour parler d'un prix, d'un poids ou d'une mesure), le participe passé de ces verbes est toujours invariable.

- Exemple : « Les dix dollars que ce livre a coûté. »

- Exemple : « Les cinquante kilos qu'elle a pesé autrefois. »

-

Au sens figuré (pour évoquer des efforts, des sacrifices ou des conséquences), l'accord se fait normalement avec le COD s'il est placé avant.

- Exemple : « Les efforts que ce projet m'a coûtés. » (Ici, on accorde, car ce sont les efforts qui ont coûté cher, au sens figuré.)

Pourquoi écrit-on « elle s'est lavé les mains »?

Cette phrase est un cas d'école pour vraiment saisir la logique de l'accord des verbes pronominaux. L'erreur classique serait d'accorder automatiquement le participe passé avec « elle ». En réalité, il faut raisonner comme avec l'auxiliaire avoir.

Posez-vous la bonne question : « Elle a lavé quoi ? ». La réponse est « les mains ». Comme le COD « les mains » est placé après le verbe, le participe passé reste invariable.

Alors, à quoi sert le pronom « s' » dans ce cas? Il est complément d'objet indirect (COI). Il répond à la question : « Elle a lavé les mains à qui ? ». Réponse : à elle-même. C'est exactement pour ça qu'on écrit « elle s'est lavé les mains ».

Comprendre ces subtilités est crucial, surtout à l'approche des examens. Si vous cherchez d'autres stratégies pour réussir, notre guide vous explique comment se préparer aux examens d'admission au secondaire avec des astuces concrètes.

Chez Centrétudes, nos tuteurs certifiés accompagnent chaque élève pour surmonter ses difficultés en grammaire grâce à un suivi personnalisé. Découvrez comment nous pouvons aider votre enfant à gagner en confiance et en autonomie en visitant notre site https://centretudes.ca.