Plus qu'un simple cours, la chimie de secondaire 5 est une étape décisive pour tous les élèves qui rêvent d'un parcours scientifique au cégep. C'est l'année où des concepts comme la vitesse de réaction et l'équilibre chimique prennent vraiment tout leur sens. C'est là que se jettent les bases de votre future réussite.

Pourquoi la chimie de secondaire 5 est-elle si importante ?

Le cours de chimie en 5e secondaire, ce n'est pas juste une nouvelle liste de formules à apprendre par cœur. C'est un vrai tournant qui vous prépare activement aux défis intellectuels des programmes de sciences au collégial.

Imaginez que vous construisez une maison. Sans des fondations solides, tout ce que vous bâtirez dessus risque de s'effondrer. Ce cours, c'est exactement ça : vos fondations scientifiques.

Développer une pensée critique

L'un des objectifs principaux de la chimie en secondaire 5, c'est de vous apprendre à penser comme un scientifique. Ça veut dire dépasser la simple mémorisation pour commencer à analyser, à interpréter et même à prédire des phénomènes.

Chaque expérience en labo et chaque problème que vous résolvez aiguise votre capacité à :

- Observer avec précision : Vous apprenez à remarquer les petits détails qui peuvent tout changer dans une réaction.

- Émettre des hypothèses : Vous commencez à faire des suppositions éclairées sur ce qui pourrait se passer dans différentes situations chimiques.

- Tirer des conclusions logiques : Vous utilisez des données et des observations pour valider (ou non) vos hypothèses. C'est une compétence essentielle, peu importe le domaine scientifique.

Le véritable apprentissage en chimie ne consiste pas à connaître toutes les réponses, mais à savoir comment poser les bonnes questions et trouver les preuves pour y répondre. C'est l'essence même de la démarche scientifique que ce cours vise à cultiver.

Un impact direct sur votre avenir au cégep

Vos résultats dans ce cours pèsent lourd dans la balance de votre parcours. Pour être admis dans les programmes de sciences au cégep, les notes que vous obtenez en 5e secondaire sont cruciales. En fait, la chimie fait partie des cours qui comptent pour le calcul de votre cote R au secondaire, où les notes de 4e et 5e secondaire représentent 40 % du total. Vous pouvez d'ailleurs consulter les détails du classement des candidats sur le site du SRACQ.

Cette année vous prépare donc concrètement à la transition vers le collégial. Les notions que vous maîtrisez maintenant, comme la stœchiométrie ou la thermodynamique, seront considérées comme acquises dès votre premier cours de chimie au cégep. Une bonne maîtrise aujourd'hui, c'est une longueur d'avance et une adaptation beaucoup plus facile demain. C'est un investissement direct dans votre réussite scolaire future.

Démystifier les 4 grands concepts du programme

Le programme de chimie de secondaire 5 peut paraître complexe à première vue, mais il s'appuie en fait sur quatre piliers. Une fois qu'on saisit la logique de chacun, le reste du parcours devient beaucoup plus simple. Mettons de côté les formules pour un instant et concentrons-nous sur l'essentiel avec des images claires.

Ces quatre thèmes ne sont pas des chapitres séparés; ils sont connectés et racontent ensemble l'histoire fascinante de la matière qui se transforme. Les maîtriser, c'est se bâtir une fondation solide pour réussir son année et ses futurs cours de sciences.

1. Les gaz ou la physique du chaos organisé

Le premier thème important porte sur les gaz. Imaginez une salle de concert remplie à craquer durant un spectacle rock. Chaque personne (une molécule de gaz) bouge partout, rebondit sur les autres et sur les murs (ce qui crée la pression).

Si on augmente la chaleur dans la salle (la température monte), les gens s'agitent encore plus et frappent les murs avec plus de force. Si on réduit la taille de la salle (le volume diminue) sans changer le nombre de personnes, les collisions contre les murs deviennent bien plus fréquentes. C'est l'idée fondamentale derrière les lois des gaz : une relation directe entre pression, volume et température.

Ce concept est essentiel, car beaucoup de réactions chimiques se produisent avec des substances à l'état gazeux. Comprendre leur comportement nous aide à prévoir comment une réaction va se dérouler dans un contenant fermé.

2. L'énergie des réactions : la monnaie des transformations

Ensuite, on explore l'énergie. Chaque réaction chimique est un peu comme une transaction financière : soit elle dégage de l'énergie (exothermique), soit elle en a besoin pour se produire (endothermique). Pensez à un feu de camp : le bois qui brûle libère de la chaleur et de la lumière. C'est une réaction exothermique très claire.

À l'opposé, un sachet réfrigérant instantané qu'on doit « casser » pour qu'il devienne froid absorbe la chaleur de l'environnement. Ça, c'est une réaction endothermique.

L'enthalpie (∆H) est tout simplement le « relevé de compte » de cette transaction. Un ∆H négatif signifie que la réaction a libéré de l'énergie (un profit). Un ∆H positif indique qu'elle a dû en « emprunter » pour avoir lieu (une dépense).

Ces notions sont bien plus qu'une simple théorie. Elles forment la base de la thermodynamique, un domaine qui s'appuie sur ce que vous avez vu dans les cours de sciences de secondaire 4 et que vous explorerez davantage au cégep.

3. La vitesse de réaction : le rythme de la chimie

Pourquoi la rouille prend-elle des années à apparaître alors qu'une explosion se produit en une fraction de seconde? C'est la cinétique chimique, l'étude de la vitesse de réaction, qui répond à cette question. Plusieurs facteurs peuvent agir comme des accélérateurs ou des freins.

Voici les principaux accélérateurs :

- La température : Chauffer les réactifs, c'est comme donner du café aux molécules. Elles bougent plus vite, se cognent plus souvent et avec plus d'énergie, ce qui augmente les chances qu'une réaction se produise.

- La concentration : Augmenter la concentration, c'est comme mettre plus de danseurs sur une piste de danse. Les probabilités de se rencontrer (et de réagir) augmentent énormément.

- Le catalyseur : Un catalyseur est un « entremetteur » chimique. Il propose un chemin plus facile pour que la réaction se fasse, sans être utilisé lui-même dans le processus.

Cette partie de la chimie de 5e secondaire est cruciale pour l'industrie, où contrôler la vitesse de production est synonyme d'efficacité et de profits.

4. L'équilibre chimique : la danse des contraires

Finalement, l'équilibre chimique est peut-être le concept le plus abstrait, mais une bonne analogie le rend très clair. Imaginez deux personnes qui se lancent une balle. Si elles la lancent exactement au même rythme, le nombre de balles de chaque côté reste toujours le même, même si les balles sont constamment en mouvement.

C'est exactement ça, un équilibre chimique. La réaction directe (A → B) se produit à la même vitesse que la réaction inverse (B → A). De l'extérieur, le système a l'air statique, mais au niveau des molécules, c'est une activité intense et continue.

Le principe de Le Châtelier nous aide à comprendre comment cet équilibre réagit quand on le dérange. Si on ajoute plus de A, le système va « contre-attaquer » en accélérant la réaction A → B pour retrouver un nouvel équilibre.

Pour mieux visualiser comment ces concepts s'emboîtent, voici un tableau récapitulatif simple et direct.

Aperçu des 4 thèmes principaux en chimie secondaire 5

Ce tableau résume les concepts clés et les applications pour chaque grand thème du programme, vous donnant une vue d'ensemble claire de ce qui vous attend.

| Thème Principal | Concepts Clés Abordés | Exemple d'Application Concrète |

|---|---|---|

| Les gaz | Pression, volume, température (Lois des gaz) | Gonfler un pneu de voiture : la pression augmente avec la quantité de gaz. |

| L'énergie des réactions | Enthalpie (∆H), réactions endo/exothermiques | Les blocs réfrigérants (cold packs) qui deviennent froids grâce à une réaction. |

| La vitesse de réaction | Concentration, température, catalyseurs | Utiliser de l'eau chaude pour dissoudre le sucre plus vite dans un café. |

| L'équilibre chimique | Réactions réversibles, principe de Le Châtelier | La fabrication industrielle d'ammoniac, où l'équilibre est contrôlé. |

Ce survol vous montre que chaque thème est une pièce du casse-tête. Comprendre leur rôle individuel vous aidera à voir l'image complète de la chimie.

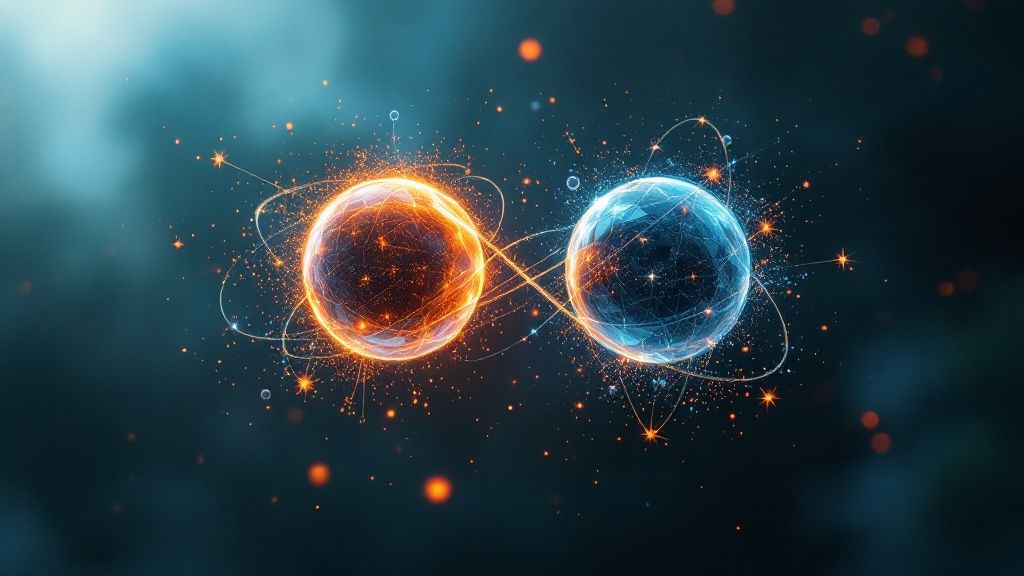

Pour mieux voir comment les atomes s'organisent, ce diagramme simple classe les principales façons dont ils se lient entre eux.

Ce visuel montre que les liaisons chimiques se divisent en trois grandes familles. Chacune d'elles détermine les propriétés physiques et chimiques des substances que nous étudions tout au long de l'année.

Comprendre ce qui influence la vitesse de réaction

Certaines transformations chimiques sont presque instantanées, comme une flamme qui jaillit, alors que d’autres, comme la rouille qui s’attaque au métal, peuvent prendre des années. Le programme de chimie de 5e secondaire vous plonge au cœur de cette question fascinante avec la cinétique chimique, la branche qui étudie le « rythme » des réactions.

Pour qu’une réaction chimique se produise, il faut que les particules des réactifs (atomes, ions, molécules) entrent en collision. Mais attention, un simple contact ne suffit pas. Pour être efficace, une collision doit remplir deux conditions précises : posséder assez d’énergie pour briser les liaisons existantes et se produire avec la bonne orientation spatiale. C'est ce qu'on appelle la théorie des collisions.

Imaginez que vous essayez d'ouvrir une serrure avec une clé. Il ne suffit pas de toucher la porte; il faut insérer la clé dans le bon angle (l’orientation) et la tourner avec assez de force (l’énergie). La plupart des collisions en chimie sont inefficaces; c’est comme si des milliers de clés heurtaient la porte sans jamais trouver la serrure.

Les 5 facteurs qui contrôlent le tempo chimique

Pour accélérer ou ralentir une réaction, on peut jouer sur cinq grands facteurs. Chacun influence directement la fréquence et l’efficacité des collisions. Maîtriser ces leviers est essentiel, que ce soit pour optimiser un procédé industriel ou simplement pour cuisiner un repas plus vite.

1. La nature des réactifs

Toutes les substances ne sont pas égales devant la réaction. La complexité des liaisons chimiques à briser joue un rôle énorme. Par exemple, les réactions entre des ions simples en solution sont souvent très rapides, car il n’y a pas de liaisons complexes à défaire. À l’inverse, les grosses molécules organiques, avec leurs nombreuses liaisons solides, réagissent beaucoup plus lentement.

2. La concentration des réactifs

Augmenter la concentration des réactifs, c’est un peu comme augmenter le nombre de personnes dans une pièce bondée. Les chances de se bousculer et d’interagir grimpent en flèche. Plus il y a de particules dans un volume donné, plus les collisions deviennent fréquentes, ce qui accélère la réaction.

Un feu brûle beaucoup plus vivement dans de l'oxygène pur (concentration de 100 %) que dans l'air ambiant, qui ne contient qu'environ 21 % d'oxygène. C’est une démonstration parfaite de l'impact de la concentration.

3. La température du milieu

La température, c'est tout simplement une mesure de l'énergie de mouvement des particules. Quand on chauffe un système, on donne de l’énergie aux molécules. Elles se mettent alors à bouger plus vite et de façon plus désordonnée.

Cet effet joue sur deux tableaux :

- Fréquence des collisions : Des particules plus rapides se rencontrent plus souvent.

- Efficacité des collisions : Les chocs sont plus violents, ce qui augmente la probabilité qu'ils aient l'énergie minimale requise pour déclencher la réaction.

L'exemple du comprimé effervescent est parfait : il se dissout bien plus vite dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Les molécules d'eau chaude, pleines d’énergie, frappent le comprimé plus fréquemment et avec plus de force.

4. La surface de contact

Lorsque les réactifs ne sont pas dans la même phase (un solide dans un liquide, par exemple), la réaction ne peut avoir lieu qu'à la surface où ils se touchent. En augmentant cette surface, on multiplie les points de rencontre possibles.

C’est pour cette raison que le sucre en poudre se dissout quasi instantanément dans l’eau, alors qu’un cube de sucre prend son temps. En le réduisant en poudre, on expose une surface de contact beaucoup plus grande au liquide, ce qui accélère radicalement la dissolution. Pour mieux visualiser l'impact des quantités, notre guide sur la conversion de mesures peut être un excellent complément.

5. La présence d'un catalyseur

Un catalyseur est un véritable « entremetteur » chimique. Il accélère une réaction sans être consommé dans le processus. Son secret? Il propose un chemin réactionnel alternatif qui demande moins d'énergie. C'est un peu comme un guide de montagne qui connaît un raccourci plus facile pour atteindre le sommet.

Les enzymes de notre corps sont des catalyseurs biologiques exceptionnels. Elles accélèrent les réactions chimiques vitales des millions de fois, rendant possibles des processus comme la digestion à température corporelle. Sans elles, digérer un simple repas pourrait nous prendre des décennies

Maîtriser le principe de l'équilibre chimique

L'équilibre chimique, c'est l'un des piliers du programme de chimie de secondaire 5. Ça peut paraître intimidant au premier abord, mais l’idée de base est plus simple qu'on ne le pense. Oubliez l'image d'une réaction qui s'arrête net. Pensez plutôt à une danse où chaque partenaire connaît ses pas sur le bout des doigts.

Imaginez un centre commercial bondé un samedi. Des gens entrent et sortent sans arrêt. Si, chaque minute, dix personnes entrent alors que dix autres sortent, le nombre total de clients à l'intérieur reste le même. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Pourtant, à l'intérieur, ça grouille de vie! C'est exactement ça, l'équilibre dynamique.

En chimie, ça veut dire que la réaction directe (les réactifs qui deviennent des produits) se déroule à la même vitesse que la réaction inverse (les produits qui redeviennent des réactifs). Les concentrations ne changent plus, non pas parce que tout est fini, mais parce que les deux réactions s'équilibrent parfaitement.

Comprendre le principe de Le Châtelier

Mais que se passe-t-il si on vient déranger cette danse bien orchestrée? C'est là que le principe de Le Châtelier entre en jeu. C'est une règle d'or qui agit un peu comme la loi de la « contre-attaque » en chimie.

"Lorsqu'on impose une modification à un système à l'équilibre, celui-ci réagit de façon à s'opposer, en partie, à cette modification."

Autrement dit, un système chimique n'aime pas être bousculé. Si vous le poussez d'un côté, il va tout faire pour revenir en arrière et trouver un nouveau point d'équilibre. C'est un principe incroyablement puissant, car il nous permet de prévoir, et même de contrôler, le déroulement d'une réaction.

Il y a trois manières principales de perturber un système. Analysons-les une par une avec des exemples concrets pour voir comment le système « riposte ».

La perturbation par la concentration

C'est le changement le plus facile à imaginer. Revenons à notre centre commercial. Si, d'un seul coup, un groupe de 20 personnes entre (on augmente la concentration des « réactifs »), le système va réagir. Pour compenser, plus de gens vont se diriger vers la sortie pour que ça reste fluide (la réaction directe est favorisée).

- Ajout d'un réactif : Si on ajoute plus de réactifs, le système va favoriser la réaction directe pour consommer cet excédent et créer plus de produits.

- Ajout d'un produit : Si on ajoute des produits, le système va favoriser la réaction inverse pour transformer ce surplus en réactifs.

- Retrait d'une substance : Si on enlève un produit au fur et à mesure qu'il est créé, le système va continuellement essayer de le remplacer en favorisant la réaction directe.

Cette dernière astuce est d'ailleurs très utilisée dans l'industrie pour obtenir le meilleur rendement possible.

La perturbation par la température

La température, c'est un cas particulier, car elle joue directement sur l'énergie du système. Pour deviner son effet, il faut d'abord savoir si la réaction est exothermique (elle dégage de la chaleur) ou endothermique (elle en absorbe).

Voyez la chaleur comme un simple réactif ou produit :

- Réaction endothermique : Réactifs + Chaleur ⇌ Produits. Si on chauffe (on ajoute de la « chaleur »), on pousse la réaction directe pour qu'elle consomme cette énergie.

- Réaction exothermique : Réactifs ⇌ Produits + Chaleur. Si on chauffe, le système veut se débarrasser de cette chaleur en trop et favorise donc la réaction inverse.

À l'inverse, si on refroidit un système exothermique, on va favoriser la production de chaleur, et donc de produits!

L'impact de la pression sur les gaz

Ce facteur ne concerne que les réactions qui impliquent des gaz. La pression, c'est directement lié au nombre de molécules de gaz dans un espace donné.

- Augmentation de la pression : Le système réagit en se déplaçant du côté de l'équation où il y a le moins de moles de gaz. C'est un peu comme si les molécules essayaient de « se tasser » pour prendre moins de place.

- Diminution de la pression : Le système va favoriser le côté avec le plus de moles de gaz pour occuper tout l'espace disponible.

Et si le nombre de moles de gaz est le même de chaque côté? Un changement de pression n'aura alors aucun effet sur l'équilibre.

Bien maîtriser l'équilibre chimique est une compétence essentielle. L'importance de cette matière se reflète d'ailleurs dans sa popularité constante. Au Québec, entre 1992 et 1997, les inscriptions aux examens de chimie de 5e secondaire représentaient environ 30 à 35 % des élèves de ce niveau. Pour en apprendre davantage sur l'évolution des effectifs en sciences, n'hésitez pas à jeter un œil à ce portrait statistique sur le sujet. Si ces concepts vous semblent encore un peu flous, un bon accompagnement peut tout changer. Découvrez nos services de tutorat en sciences pour solidifier votre compréhension.

Les pièges courants et comment les éviter

Le parcours en chimie de 5e secondaire est parsemé de défis intellectuels, c'est certain, mais aussi de quelques pièges classiques. La bonne nouvelle? Reconnaître ces erreurs fréquentes est déjà la moitié du chemin parcouru pour les éviter et bâtir une confiance solide avant les examens.

Voyez cette section comme votre guide pour désamorcer les petites bombes à retardement avant qu'elles ne deviennent de gros problèmes. En comprenant non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi on se trompe, on renforce son raisonnement à la source.

Erreur 1 : Mélanger enthalpie et vitesse de réaction

C'est sans doute l'une des confusions les plus tenaces. On a tendance à penser qu'une réaction très exothermique, qui dégage une tonne de chaleur, doit forcément être rapide. Inversement, on imagine qu'une réaction explosive se doit de libérer une quantité phénoménale d'énergie. Ce n'est pas toujours le cas.

Pensez à la rouille. La formation de rouille sur un morceau de fer est un processus qui libère pas mal d'énergie (il est exothermique), mais ça se passe sur des mois, voire des années. C'est lent. À l'opposé, l'explosion de la dynamite est quasi instantanée (vitesse très élevée), mais l'énergie totale qu'elle libère peut être comparable à celle de processus beaucoup plus lents.

Le point à retenir : L'enthalpie (∆H) vous dit combien d'énergie est en jeu. La cinétique chimique, elle, vous dit à quelle vitesse ça se passe. Ce sont deux concepts totalement indépendants.

Erreur 2 : Les unités dans la loi des gaz parfaits

La formule PV = nRT a l'air simple, presque trop. Mais elle cache un piège majeur : les unités. Une seule petite erreur d'unité, et tout votre calcul tombe à l'eau. Pour que ça fonctionne, il faut une cohérence parfaite entre vos données et la constante des gaz (R) que vous choisissez.

Voici les correspondances à toujours, toujours vérifier :

- Pression (P) : Doit être en kilopascals (kPa) si vous utilisez R = 8,31 kPa·L/(mol·K).

- Volume (V) : Doit impérativement être en litres (L).

- Température (T) : Doit TOUJOURS être en Kelvin (K). L'étape de convertir les degrés Celsius en ajoutant 273,15 n'est pas négociable.

L'erreur la plus commune? Oublier de passer des millilitres aux litres, ou de laisser la température en Celsius. Prenez le réflexe de lister vos variables et de faire toutes vos conversions avant même de toucher à la calculatrice.

Erreur 3 : Mal interpréter le principe de Le Châtelier

Le principe de Le Châtelier, c'est l'idée qu'un système à l'équilibre va « contre-attaquer » si on le dérange. L'erreur la plus fréquente, c'est de l'appliquer comme une recette de cuisine, sans réfléchir à la nature de la perturbation.

Un cas classique est l'ajout d'un catalyseur. Un catalyseur, ça fait quoi? Ça accélère la réaction directe ET la réaction inverse, dans les mêmes proportions. Résultat : on atteint l'équilibre plus vite, c'est tout. Mais il ne déplace jamais la position de l'équilibre. Les concentrations finales des réactifs et des produits seront exactement les mêmes, avec ou sans lui.

Un autre piège : l'ajout d'un gaz inerte (comme de l'argon ou de l'hélium) à volume constant. Oui, la pression totale dans le contenant augmente, mais les pressions partielles des gaz qui réagissent, elles, ne changent pas. L'équilibre n'est donc absolument pas perturbé.

Maîtriser ces subtilités est crucial pour bien performer aux examens finaux. Les données sur les épreuves ministérielles de chimie au Québec montrent des fluctuations dans les taux de réussite depuis leur réintroduction post-pandémie. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les statistiques du ministère de l'Éducation. En évitant ces pièges, vous mettez toutes les chances de votre côté.

Élaborer une stratégie de révision gagnante

Réussir son examen final de chimie en secondaire 5, ce n’est pas un sprint de dernière minute, mais plutôt un marathon bien préparé. Le bachotage est votre pire ennemi. Il ne fait que générer du stress et ne mène qu’à une mémorisation très superficielle. La clé, c’est d’adopter une approche structurée qui fait de la révision un processus actif et bien maîtrisé.

Oubliez la relecture passive de vos notes. L’étude, la vraie, c’est interagir avec la matière. Prenez le temps de reformuler les définitions dans vos propres mots ou d’expliquer un concept à voix haute, comme si vous étiez le prof. Cette petite technique révèle tout de suite là où ça coince dans votre compréhension.

Structurer son plan d’étude

Une bonne organisation est essentielle pour couvrir tout le programme sans paniquer. Au lieu de suivre l’ordre des chapitres, classez-les par priorité selon leur importance à l'examen et votre propre niveau de difficulté. Un plan efficace pourrait ressembler à ceci :

- Créer un calendrier de révision réaliste : Bloquez des plages horaires spécifiques pour chaque grand thème (gaz, énergie, vitesse, équilibre) sur plusieurs semaines.

- Alterner les activités : Ne restez pas trois heures le nez dans vos livres. Variez les plaisirs en faisant des exercices, des résumés ou en regardant des vidéos explicatives.

- Intégrer des pauses régulières : Votre cerveau a besoin de souffler pour bien enregistrer l’information. De courtes pauses fréquentes sont bien plus efficaces qu’une seule longue pause.

La meilleure méthode n’est pas celle qui demande le plus d’heures, mais celle qui maximise votre concentration et votre rétention. Visez la qualité, pas juste la quantité.

Adopter des techniques actives

Pour vraiment maîtriser la matière, il faut la manipuler. Les cartes mentales (mind maps) sont un outil génial pour visualiser les liens entre les concepts. Par exemple, une carte sur la vitesse de réaction peut facilement relier les cinq facteurs (température, concentration, etc.) à la théorie des collisions.

La pratique est non négociable. Servez-vous d'anciens examens pour vous habituer au format des questions et repérer les problèmes qui reviennent souvent. Chronométrez-vous pour vous mettre dans les conditions réelles de l’épreuve; ça vous aidera à mieux gérer votre temps le jour J. Pour aller plus loin, notre article vous explique comment bien réviser avec des stratégies qui ont fait leurs preuves.

Enfin, l'auto-évaluation est votre meilleure alliée. Après un exercice, ne vous contentez pas de vérifier la réponse. Analysez vos erreurs : est-ce une faute de calcul? Une mauvaise compréhension du concept? Une formule mal appliquée? C’est cette analyse qui vous permettra de corriger votre raisonnement à la source et de progresser pour de bon.

Foire aux questions sur le cours de chimie

Le cours de chimie de 5e secondaire amène son lot de questions, autant pour les élèves que pour les parents. C'est tout à fait normal! Démystifions ensemble quelques points importants pour que vous puissiez aborder cette année avec confiance et clarté.

Cette section a pour but de répondre directement à vos interrogations les plus fréquentes, avec des conseils pratiques pour vous aider à naviguer le programme avec succès.

Quelle est la vraie charge de travail?

La charge de travail est plus importante qu’en 4e secondaire, c'est certain, mais elle est loin d'être insurmontable avec une bonne organisation. On peut s'attendre à y consacrer environ 3 à 4 heures par semaine en dehors des heures de cours.

Ce temps devrait être réparti intelligemment :

- Devoirs et exercices : C’est non négociable pour maîtriser les calculs et les concepts.

- Préparation des labos : Lire le protocole à l'avance change complètement la donne et rend l'expérience bien plus enrichissante.

- Révision régulière : Une relecture rapide des notes après chaque cours (15-20 min) est beaucoup plus efficace que de tout vouloir apprendre la veille d'un examen.

L'idée, c'est de travailler mieux, pas nécessairement plus.

Est-ce que ce cours est si difficile qu'on le dit?

La chimie de 5e secondaire a cette réputation, principalement parce qu'elle introduit des concepts plus abstraits comme l'équilibre chimique ou la cinétique. La difficulté ne vient pas tant de la complexité des maths, mais plutôt de la nécessité de bien visualiser ce qui se passe au niveau des molécules.

Le plus grand défi, c'est de faire les liens entre les quatre grands thèmes du programme. Une fois qu'on saisit comment la vitesse d'une réaction influence son équilibre, par exemple, tout devient plus logique et beaucoup moins intimidant.

Utiliser des analogies, faire des schémas et adopter une approche visuelle, c'est souvent ça, la clé pour que les choses cliquent.

Quelles sont les compétences les plus importantes à développer?

Bien au-delà de la simple mémorisation de formules, ce cours développe des compétences qui vous seront utiles partout, surtout au cégep.

Voici les trois compétences sur lesquelles vous devriez vraiment vous concentrer :

- La résolution de problèmes : Apprendre à décortiquer un gros problème en petites étapes simples et logiques. C'est une compétence pour la vie!

- La rigueur mathématique : Appliquer les formules sans se tromper, et surtout, ne jamais oublier les unités ou les chiffres significatifs. Les détails comptent.

- Le raisonnement conceptuel : Être capable d'expliquer le pourquoi derrière un phénomène, pas seulement de calculer le comment.

Développer ces habiletés, c'est un investissement direct dans votre future réussite scolaire.

Comment un tuteur peut-il aider concrètement?

Un tuteur, ce n'est pas juste quelqu'un qui corrige des devoirs. C'est un guide personnalisé qui vous aide à bâtir une compréhension solide et à prendre confiance en vos moyens.

Un bon tuteur peut :

- Cibler vos blocages et vous proposer d'autres façons de voir les choses, avec des explications qui vous parlent.

- Solidifier vos bases, si des notions des années passées sont un peu floues.

- Vous préparer aux examens avec des exercices ciblés et des simulations pour vous mettre en situation.

Cet accompagnement sur mesure permet de transformer une difficulté en une force, assurant une progression constante tout au long de l'année.

Si vous pensez qu'un soutien personnalisé pourrait faire toute la différence dans votre parcours, Centrétudes est là pour vous aider à atteindre vos objectifs en chimie et bien au-delà. Découvrez comment nos tuteurs certifiés peuvent vous accompagner vers la réussite.