L'examen de français de 5e secondaire est un passage obligé pour tous les élèves du Québec. Il s'agit d'une épreuve ministérielle, souvent appelée l’épreuve unique, qui sert à évaluer les compétences en lecture et en écriture acquises tout au long du parcours scolaire. Son poids est considérable : elle compte pour 50 % de la note finale du cours de français et se divise en deux parties, chacune se déroulant sur une journée distincte.

Démystifier l'épreuve unique de français en 5e secondaire

Plus qu'un simple test de langue, cet examen est un véritable rite de passage. Il mesure votre capacité à analyser des textes, à construire une argumentation solide et à communiquer vos idées de façon claire. En somme, c’est l’aboutissement de toutes vos années d’études en français.

L'objectif de ce guide est simple : vous aider à transformer l’appréhension en confiance. En décomposant la structure de l'épreuve, nous allons vous montrer qu'avec une bonne préparation, cet examen est tout à fait à votre portée.

Les deux journées d'épreuve

L'examen est donc réparti sur deux jours. Chaque partie dure trois heures et cible des compétences bien précises.

- Jour 1 – Lecture et appréciation : Lors de cette première partie, vous recevrez un cahier contenant un ou plusieurs textes littéraires. Vous devrez répondre à des questions qui évaluent votre compréhension, votre capacité d’interprétation et votre jugement critique.

- Jour 2 – Écriture : Pour la seconde partie, vous devrez rédiger un texte argumentatif de 500 mots sur un sujet qui vous sera imposé. Ici, c’est votre habileté à bâtir un raisonnement cohérent et à vous exprimer dans un français correct qui sera jugée.

La réussite de cet examen est une condition essentielle pour obtenir le Diplôme d'études secondaires (DES). Il faut savoir que les tendances récentes montrent un défi croissant pour les élèves. Le taux de réussite provincial à l'épreuve d'écriture a récemment chuté à 70,7 %, ce qui représente une baisse de quatre points par rapport à l'année précédente.

L'épreuve unique n'est pas conçue pour vous piéger. Son but est de valider un ensemble de compétences que vous avez développées au secondaire. La clé du succès, c'est de bien comprendre ce qu'on attend de vous et de vous préparer de façon méthodique.

Pour vous donner une idée claire de la structure, voici un tableau qui résume le tout.

Vue d'ensemble de l'épreuve unique de français

Ce tableau vous aidera à visualiser comment l'examen est organisé, ce qui est évalué et comment les points sont répartis. C'est un excellent point de départ pour planifier vos révisions.

| Composante de l'examen | Compétence évaluée | Pondération (Note finale) | Durée allouée |

|---|---|---|---|

| Jour 1 | Lire et apprécier des textes variés | 50 % de la note de l'épreuve (25 % de la note finale du cours) | 3 heures |

| Jour 2 | Écrire un texte argumentatif | 50 % de la note de l'épreuve (25 % de la note finale du cours) | 3 heures |

Comprendre cette répartition est la première étape pour organiser efficacement votre étude. Il est crucial d'accorder une attention égale aux deux compétences, car elles ont le même poids dans la note finale de l'épreuve.

Bien que plusieurs élèves rencontrent des difficultés spécifiques, il existe des stratégies très efficaces pour y remédier. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article sur les difficultés de l'épreuve uniforme de français et comment y remédier. En abordant chaque section avec méthode, vous serez bien outillé pour affronter cet examen avec assurance.

Comment bien réussir l'épreuve de lecture et d'appréciation du jour 1

La première journée de l’examen de français de 5e secondaire est entièrement consacrée à votre capacité d’analyse. Pensez-y comme si vous deveniez un détective littéraire le temps d’une matinée. Votre mission : plonger dans un ou plusieurs textes pour en extraire tous les secrets. Cette épreuve de trois heures, qui compte pour 25 % de votre note finale, est bien plus qu’un simple questionnaire. Elle évalue votre talent à lire entre les lignes.

Le jour J, vous recevrez un cahier avec des textes littéraires, souvent d'auteurs québécois ou francophones, que vous ne connaîtrez probablement pas. Le but n'est pas de vérifier si vous avez lu une œuvre en particulier. Il s’agit plutôt d’évaluer votre compétence à décortiquer un texte pour la première fois, à en comprendre les nuances et à porter un jugement critique bien appuyé.

Les questions posées sont spécialement conçues pour explorer votre compréhension sous tous ses angles. C’est un exercice complet qui va bien au-delà d’un simple résumé.

Les types de questions à prévoir

Pour être bien préparé, il est crucial de savoir à quoi vous attendre. Les questions tournent généralement autour de trois grands axes, chacun testant une facette de vos compétences de lecteur averti.

- Compréhension et interprétation : Ces questions visent ce que le texte dit clairement, mais aussi ce qu'il suggère. On pourrait vous demander d'expliquer ce qui motive un personnage, de décrire l'ambiance d'un passage ou de résumer l'idée centrale d'un paragraphe.

- Analyse littéraire : Ici, on cherche à voir si vous pouvez repérer les outils de l'écrivain et expliquer leur effet. Vous pourriez devoir identifier une métaphore et dire ce qu'elle apporte au texte, ou analyser le choix du narrateur et son impact sur l'histoire.

- Jugement critique et appréciation : Ces questions vous demandent de vous positionner. Vous devrez donner votre avis sur un aspect du texte, par exemple si un procédé de style est efficace ou si un thème est pertinent, en vous assurant de toujours justifier votre opinion avec des preuves tirées du texte.

La règle d’or pour cette partie de l’examen de français est de toujours, toujours baser vos réponses sur des preuves concrètes du texte. Une belle affirmation sans citation ou référence précise n'a que très peu de poids aux yeux du correcteur.

Voyez chacune de vos réponses comme une mini-argumentation. Vous avancez une idée (votre réponse), puis vous la prouvez immédiatement avec un extrait ou un exemple précis du texte. C’est ce qui transforme une simple opinion en une analyse solide et convaincante.

Les stratégies pour une lecture active et payante

Lire passivement ne vous mènera pas loin. Pour vraiment saisir l'essence des textes et préparer des réponses percutantes, vous devez adopter une approche active dès que vous ouvrez votre cahier d'examen.

L'une des techniques les plus rentables est l'annotation stratégique. Avec votre surligneur et votre crayon, faites des marges de votre cahier votre terrain de jeu. Voici comment vous y prendre :

- Encerclez les mots-clés : Avant même de commencer votre lecture, repérez les mots importants dans les questions. Cela donnera une direction claire à votre lecture.

- Surlignez les idées maîtresses : Mettez en lumière les phrases qui résument un point important ou décrivent un événement clé.

- Prenez des notes en marge : Résumez un paragraphe en quelques mots, identifiez une figure de style, notez une émotion ou une question qui vous vient à l'esprit.

- Utilisez des symboles simples : Un « ? » pour un passage que vous trouvez ambigu, une étoile pour une citation que vous jugez puissante, ou un « ! » pour une idée qui vous surprend.

Cette méthode de lecture active vous fera économiser un temps fou. Au moment de rédiger, vos annotations agiront comme une carte routière vous guidant directement aux bons endroits, vous évitant ainsi de devoir tout relire pour chaque question. C'est un outil indispensable pour bien gérer votre temps durant l’examen de français de 5e secondaire.

Bâtir un texte argumentatif solide pour le jour 2

Le deuxième jour de l’examen de français de secondaire 5, c’est à votre tour de jouer. La mission est claire : rédiger un texte argumentatif d'environ 500 mots. Vous n'êtes plus seulement un analyste, vous devenez un véritable architecte des idées. Votre succès reposera sur votre capacité à construire un raisonnement convaincant, de la première à la dernière ligne.

Pensez à votre texte comme à une maison. Chaque partie a un rôle précis pour assurer que la structure est solide. Sans une fondation bien coulée, tout risque de s'effondrer. Cette fondation, c'est votre thèse.

La pierre angulaire de votre texte : la thèse

Avant même de taper le premier mot de votre introduction, vous devez savoir exactement ce que vous voulez prouver. Votre thèse, c'est l'idée centrale de votre texte, votre réponse directe à la question posée. Elle doit être claire, précise et, idéalement, un peu audacieuse pour capter l’attention du correcteur.

Une thèse faible serait, par exemple : « Les réseaux sociaux ont de bons et de mauvais côtés. » C’est vrai, mais c'est vague et ça manque de punch.

Une thèse forte, elle, prend position. Par exemple : « Bien que perçus comme des outils de connexion, les réseaux sociaux favorisent avant tout un isolement paradoxal en remplaçant les interactions réelles par des échanges superficiels. » Voilà une thèse qui établit une tension et promet une analyse intéressante.

Votre thèse est le fil rouge de votre texte. Chaque argument, chaque exemple, chaque paragraphe devra la soutenir, la renforcer et la démontrer.

Ériger la structure de votre argumentation

Une fois votre thèse bien définie, il est temps de construire la charpente qui la mettra en valeur. Un texte argumentatif classique s'articule en trois parties essentielles.

1. L'introduction captivante

Votre introduction doit accrocher le lecteur en trois étapes clés :

- Le sujet amené : Présentez le thème de façon générale, en le liant à un enjeu de société ou à l'actualité.

- Le sujet posé : Reformulez clairement la question ou le sujet d'écriture qui vous est proposé.

- La thèse et le sujet divisé : Annoncez votre thèse, puis présentez les arguments que vous allez développer. C'est le plan de match de votre argumentation.

2. Les paragraphes de développement bien étayés

Chaque paragraphe de développement est comme une brique de votre construction. Il se concentre sur un seul argument principal qui appuie votre thèse. Pour qu'il soit solide, un paragraphe doit contenir :

- L'affirmation : La phrase qui introduit l'argument du paragraphe.

- L'explication : Des détails qui clarifient et approfondissent votre idée.

- La preuve : Un exemple concret, une citation des textes fournis, un fait ou une statistique pour donner du poids à votre argument.

- La conclusion partielle : Une phrase qui relie votre argument à la thèse, pour assurer la cohérence du tout.

Voyez vos exemples comme le ciment qui lie vos arguments. Sans eux, vos idées flottent dans le vide et manquent de force. Un bon exemple rend votre propos concret et bien plus persuasif.

3. La conclusion mémorable

Votre conclusion est la dernière impression que vous laissez. Elle doit être percutante et boucler la boucle de votre raisonnement.

- Synthèse : Rappelez brièvement votre thèse et vos principaux arguments, sans vous répéter mot pour mot.

- Ouverture : Terminez avec une réflexion qui élargit le sujet, qui pose une nouvelle question ou qui suggère une piste de solution. C'est ce qui donne de la portée à votre texte.

Maîtriser cette structure est fondamental. Si vous voulez explorer plus en profondeur les techniques de rédaction, notre guide sur comment écrire un texte d'opinion et sa structure propose d'autres exemples et conseils. Pratiquer ce plan régulièrement vous aidera à l'appliquer de manière naturelle et efficace le jour de l'épreuve.

Comprendre la grille de correction pour maximiser vos points

Pour réussir l'épreuve d'écriture de l’examen de français en 5e secondaire, il ne suffit pas simplement de bien écrire; il faut savoir écrire de manière stratégique. Pensez à la grille de correction comme au plan de match que vous donne un entraîneur avant la partie décisive. Si vous la connaissez, vous savez exactement où marquer des points et comment éviter les pénalités qui coûtent cher.

Contrairement à ce que beaucoup d'élèves pensent, le correcteur ne passe pas tout son temps à chasser les fautes d'orthographe. En réalité, votre performance est jugée de façon globale, à travers plusieurs compétences clés. Votre habileté à bâtir un raisonnement logique et à bien organiser vos idées pèse souvent bien plus lourd dans la balance qu'une simple poignée de coquilles.

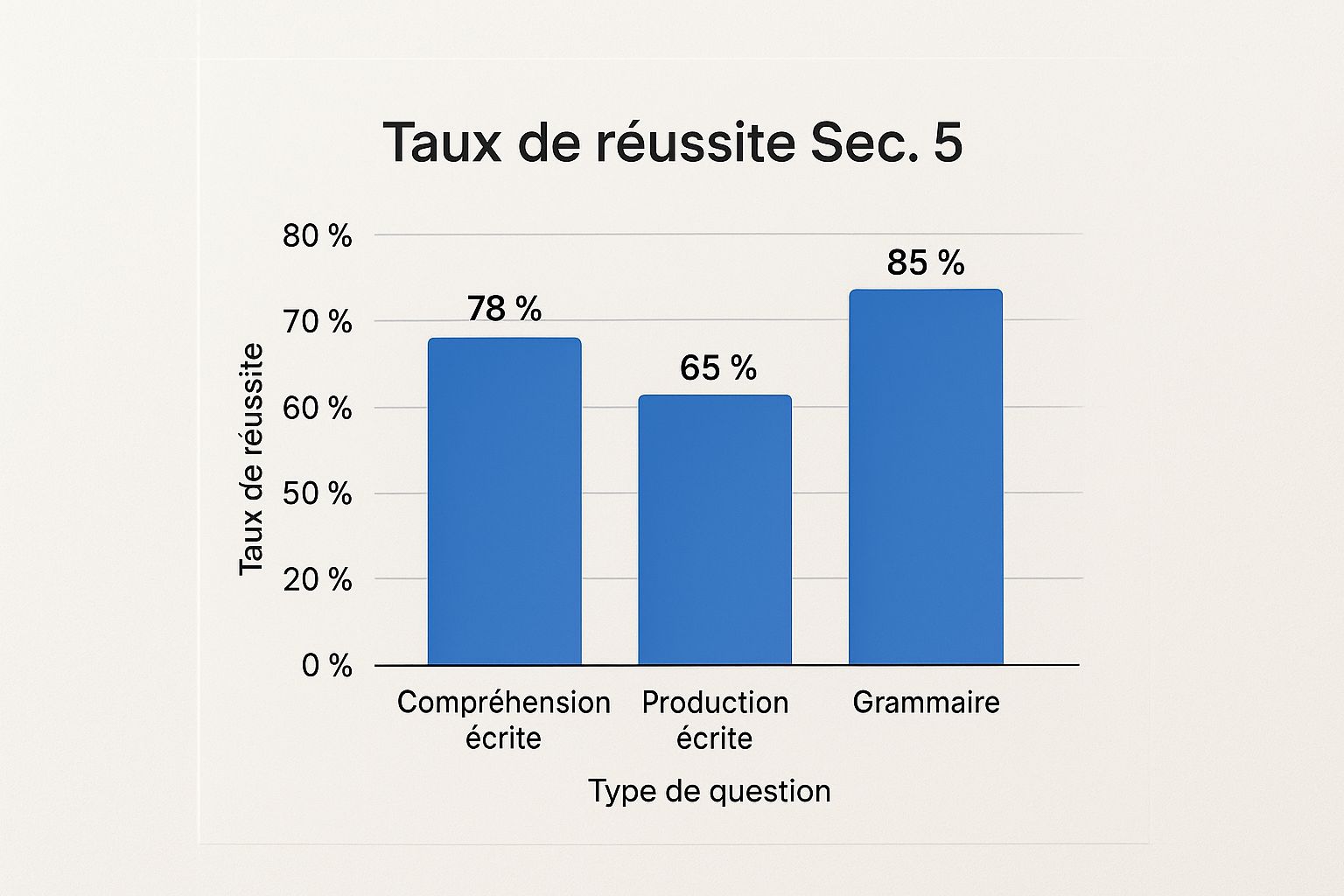

Ces données le démontrent bien : la production écrite est souvent la section où les élèves rencontrent le plus de difficultés.

Ce graphique sur les taux de réussite met en lumière que la production écrite, avec 65 %, est la compétence où les élèves perdent le plus de points, bien plus qu'en grammaire ou en compréhension de lecture.

Les cinq critères au cœur de l'évaluation

Votre texte sera analysé sous cinq angles fondamentaux. Chacun de ces critères a un poids différent dans la note finale et cible une compétence bien précise. En ignorer un, c’est un peu comme oublier de défendre tout un flanc sur le terrain.

Voici un tableau qui détaille ce que les correcteurs recherchent pour chaque critère.

Répartition des points pour l'épreuve d'écriture

Ce tableau présente les cinq critères d'évaluation de l'écriture et leur poids indicatif dans la note finale.

| Critère d'évaluation | Ce que le correcteur recherche | Poids indicatif sur 100 points |

|---|---|---|

| Adaptation à la situation | Votre capacité à respecter la consigne, le ton et le type de texte demandé (argumentatif). | 20 points |

| Cohérence du texte | La clarté de votre thèse, la logique de vos arguments et la solidité de votre plan. | 30 points |

| Vocabulaire | La richesse, la précision et la variété des mots que vous utilisez pour exprimer vos idées. | 15 points |

| Construction des phrases | La correction et la complexité de votre syntaxe, incluant la ponctuation adéquate. | 15 points |

| Orthographe | Le respect des règles d'orthographe d'usage et grammaticale (accords, conjugaison). | 20 points |

On voit tout de suite que la cohérence du texte est le critère le plus important, valant à lui seul près d'un tiers des points. C'est la preuve que la structure de votre argumentation est votre meilleur atout.

Pensez à votre texte comme à un édifice. Une belle décoration (le vocabulaire) sur des murs fissurés (une mauvaise cohérence) ne trompera personne. Le correcteur évalue avant tout la solidité de la fondation et de la structure.

Les erreurs courantes à éviter

L'analyse des résultats des dernières années montre clairement quelles sont les erreurs qui font perdre le plus de points aux élèves.

- Une thèse floue ou absente : Ne pas énoncer clairement votre position dans l'introduction est une erreur majeure qui pénalise directement le critère de la cohérence.

- Des arguments non appuyés : Affirmer sans prouver avec des exemples concrets ou des références aux textes affaiblit considérablement votre propos.

- Des liens logiques manquants : L'absence de marqueurs de relation (par exemple, cependant, de plus, donc) rend le texte difficile à suivre et nuit à sa fluidité.

- Une relecture superficielle : Beaucoup d'élèves perdent des points faciles sur des fautes d'inattention (accords, ponctuation) qui auraient pu être corrigées avec 15 minutes de relecture ciblée.

Les données régionales confirment également l'importance de bien maîtriser les bases de la langue. Par exemple, une analyse des résultats a montré des écarts entre les réseaux scolaires, où le réseau privé en Outaouais a atteint un taux de réussite de 61 % pour l'orthographe, contre 52,5 % pour le réseau public. Pour approfondir votre compréhension de ces critères, qui sont aussi essentiels au cégep, vous pouvez consulter notre guide sur l'épreuve uniforme de français au collégial. Ces cinq piliers restent la clé du succès, peu importe votre niveau d'études.

Votre plan de préparation étape par étape

Réussir l'examen de français de secondaire 5, ce n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'une préparation réfléchie et bien organisée. En abordant les semaines qui précèdent l'épreuve avec un plan de match solide, on transforme le stress en confiance. Que vous commenciez des mois à l'avance ou quelques semaines avant le jour J, une feuille de route réaliste sera votre meilleure alliée.

Voyez ce plan comme votre coffre à outils personnel. Il vous guidera pour polir chaque compétence, de la lecture efficace jusqu'à la gestion du temps le jour de l'examen.

Débuter sa préparation plusieurs mois à l'avance

Si vous avez le luxe d'avoir du temps devant vous, l'approche progressive est de loin la meilleure. L'idée, c'est d'intégrer la préparation à votre routine de façon naturelle, plutôt que de tout concentrer dans un sprint final épuisant.

- Lecture régulière et diversifiée : Prenez le temps chaque semaine de lire autre chose que les textes obligatoires de vos cours. Plongez dans des romans québécois, des nouvelles, des éditoriaux de journaux ou des articles de magazines de qualité. C'est le meilleur moyen d'aiguiser votre esprit critique et d'enrichir votre vocabulaire sans même vous en rendre compte.

- Création d'un carnet de vocabulaire : Notez les nouveaux mots que vous croisez, avec une définition simple et une phrase pour le contexte. Feuilleter ce carnet régulièrement vous aidera à vous approprier ces mots pour les utiliser avec aisance dans vos propres textes.

- Pratique grammaticale ciblée : Identifiez vos points faibles (les fameux accords du participe passé, la concordance des temps, etc.) et faites des exercices ciblés chaque semaine. De courtes sessions de 15 à 20 minutes sont souvent plus payantes que de longues heures de bachotage.

Cette méthode à long terme permet d'ancrer les savoirs en profondeur. C'est un marathon, pas un sprint; la constance est la véritable clé du succès.

Intensifier les efforts dans les dernières semaines

Quand l'échéance se rapproche, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Votre préparation doit devenir plus structurée, avec un objectif clair : simuler les conditions réelles de l'épreuve.

Voici à quoi pourrait ressembler votre plan de match pour le dernier droit :

-

Semaine 1 : Consolidation des fondations

- Revisitez les règles de grammaire et de syntaxe les plus importantes.

- Rédigez un premier texte argumentatif complet en 3 heures pour voir où vous en êtes.

-

Semaine 2 : Pratique de l'analyse

- Exercez-vous à analyser différents types de textes en répondant à des questions de compréhension et d'appréciation.

- N'oubliez pas de vous chronométrer pour commencer à apprivoiser la gestion du temps.

-

Semaine 3 : Simulation et optimisation

- Faites une simulation complète de l'examen en conditions réelles : 3 heures pour la lecture, puis 3 heures pour l'écriture un autre jour.

- Demandez à un enseignant ou à un tuteur de relire votre texte avec une grille d'évaluation semblable à celle de l'examen.

-

Semaine 4 : Révision finale et repos

- Relisez vos notes, votre carnet de mots et les corrections de vos pratiques d'écriture.

- La veille, c'est simple : on ne travaille pas. Reposez-vous, aérez-vous l'esprit. Vous serez bien plus performant le lendemain.

Une bonne préparation va au-delà des livres. Le sommeil, une bonne alimentation et la gestion du stress sont des facteurs tout aussi cruciaux. Un élève bien reposé est un élève plus efficace.

Maîtriser les techniques le jour de l'examen

Le jour J, votre succès reposera autant sur vos connaissances que sur votre capacité à bien gérer votre temps et à appliquer vos stratégies.

Pour l'épreuve de lecture :

- Lisez les questions d'abord : Ça vous donnera une mission claire et vous aidera à repérer les informations clés dès votre première lecture.

- Annotez le texte : Surlignez les idées principales, encerclez les mots importants, écrivez vos pensées dans la marge. C'est un investissement en temps qui rapporte gros.

Pour l'épreuve d'écriture :

- Décortiquez le sujet : Prenez 5 à 10 minutes pour bien analyser la consigne, repérer les mots-clés et vous assurer de comprendre exactement ce qu'on attend de vous.

- Bâtissez un plan détaillé : Avant de vous lancer dans la rédaction, consacrez au moins 20 minutes à construire un plan solide avec votre thèse et vos arguments. Un bon plan est la fondation d'un texte cohérent.

- Gardez du temps pour la relecture : C'est non négociable. Réservez les 20 à 30 dernières minutes pour relire votre copie. C'est là que vous traquerez les fautes d'inattention qui coûtent des points précieux.

Ces stratégies, une fois bien intégrées, peuvent faire toute la différence. Pour les élèves qui sentent le besoin d'un encadrement plus formel, des programmes existent. Par exemple, une préparation aux examens ministériels de 6e année et du secondaire peut fournir un soutien personnalisé pour bâtir autant les compétences que la confiance.

Foire aux questions sur l'épreuve ministérielle

Même avec la meilleure préparation du monde, il reste souvent quelques questions qui tournent en boucle dans la tête. C'est tout à fait normal! Cette section a été pensée pour répondre aux doutes les plus fréquents concernant l'examen de français de secondaire 5.

Nous avons rassemblé ici les interrogations qui reviennent le plus souvent pour vous donner des réponses claires et directes. L'idée est simple : vous rassurer sur les aspects pratiques pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment le jour J, soit démontrer tout ce que vous savez faire.

Quel matériel puis-je apporter durant l'examen?

Bonne nouvelle : vous avez droit à vos outils de référence personnels, et c'est un avantage majeur qu'il faut savoir utiliser. La liste du matériel autorisé est assez standard, mais ô combien précieuse.

- Un dictionnaire usuel (le classique Petit Robert ou Larousse).

- Une grammaire complète.

- Un dictionnaire des synonymes et des antonymes.

Le plus important? Apportez des ouvrages que vous connaissez sur le bout des doigts, ceux qui vous ont suivi toute l'année. Débarquer avec un dictionnaire tout neuf ou une grammaire inconnue risque de vous faire perdre un temps précieux. Prenez quand même une minute pour vérifier les directives de votre centre de services scolaire, car une petite règle peut parfois changer. Et bien sûr, tous les appareils électroniques sont strictement interdits.

Que se passe-t-il si j'échoue à l'examen de français?

Respirons un grand coup : un échec à cette épreuve, bien que ça complique l'obtention immédiate du Diplôme d'études secondaires (DES), n'est absolument pas une fin en soi. Il existe des solutions pour rebondir et atteindre votre but.

L'option la plus courante est la session de reprise, qui a lieu habituellement pendant l'été. C'est une chance en or pour vous concentrer sur vos lacunes et retenter le coup. Souvent, des cours d'été sont aussi proposés pour vous donner un coup de pouce avant de repasser l'épreuve. En cas d'échec, le premier réflexe à avoir est de contacter sans tarder votre conseiller d'orientation ou la direction de votre école. Ils sont là pour vous guider vers les bonnes ressources et vous expliquer la marche à suivre.

Combien de temps devrais-je consacrer à la révision de mon texte?

Savoir gérer son temps, c'est presque une compétence évaluée en soi durant l'épreuve d'écriture. Sur les trois heures que vous avez, il est non négociable de garder une bonne partie pour la relecture. Visez un minimum de 30 minutes pour cette étape cruciale.

Voyez la relecture non pas comme une tâche pénible, mais comme une véritable chasse aux points. C'est à ce moment que vous peaufinez votre copie, que vous corrigez les petites erreurs d'inattention qui peuvent coûter cher, et que vous transformez un bon texte en un excellent texte.

Une technique qui a fait ses preuves est la relecture par couches. Faites plusieurs lectures, chacune avec un objectif bien précis :

- Premier passage : La cohérence d'ensemble. Est-ce que ma thèse est claire? Mes arguments se tiennent-ils?

- Deuxième passage : La grammaire pure et dure. Je vérifie mes accords de participes passés, mes sujets-verbes, etc.

- Troisième passage : Les détails qui tuent. Je traque les fautes d'orthographe et je m'assure que ma ponctuation est impeccable.

Les textes à analyser sont-ils toujours des classiques?

Pas forcément, et c'est ça qui est intéressant! Le ministère de l'Éducation aime bien varier les plaisirs pour évaluer votre polyvalence. Vous pourriez très bien tomber sur un extrait de roman québécois contemporain, une nouvelle d'un auteur africain, un poème ou même une scène d'une pièce de théâtre plus ancienne.

Le but n'est pas de tester si vous avez lu tel livre, mais plutôt d'évaluer votre capacité à décortiquer et analyser un texte que vous découvrez. La meilleure façon de se préparer, c'est donc de lire un peu de tout. Soyez curieux! Cette habitude rendra votre esprit critique plus aiguisé et vous donnera confiance, peu importe ce qu'on mettra sous vos yeux. Pour les élèves qui visent un programme contingenté, une solide capacité d'analyse de texte est d'ailleurs un atout majeur, souvent testé dans les examens d'admission. Si c'est votre cas, découvrez notre service de préparation aux examens d'admission au secondaire.

Chez Centrétudes, nous savons que chaque élève est unique, surtout face à un défi aussi important que l'épreuve ministérielle. Nos tuteurs spécialisés en français sont là pour vous aider à monter un plan de match sur mesure, à travailler vos faiblesses et à vous donner les meilleures stratégies pour arriver à l'examen en pleine confiance. Pour voir comment un accompagnement personnalisé peut tout changer, visitez https://centretudes.ca.