Au Québec, les examens du ministère sont des épreuves obligatoires, conçues pour évaluer les compétences clés des élèves à des moments importants de leur parcours. Comme ils sont standardisés, ils assurent que chaque diplômé, peu importe son école, possède un bagage de connaissances commun.

Démystifier les examens du ministère et leur rôle

Plongeons un peu plus loin pour comprendre la vraie mission des examens du ministère. Bien plus que de simples tests de fin d’année, ils sont la pierre angulaire d’un système d'éducation qui se veut juste et équitable. Leur but premier, c'est de garantir que chaque élève de la province soit évalué de la même façon.

Pensez-y comme les règles d'un sport. Que vous jouiez à Montréal, à Québec ou en Gaspésie, les règles du jeu restent les mêmes pour toutes les équipes. Cette uniformité assure que la partie est juste et que la victoire a la même valeur partout. Les épreuves ministérielles, c'est ce même principe d'équité appliqué à l'éducation.

Un baromètre pour le système éducatif

Ces évaluations ne servent pas seulement à donner une note à un élève. Elles agissent aussi comme un véritable baromètre pour l'ensemble du système éducatif québécois. Les résultats permettent de :

- Valider les compétences acquises pendant l'année de façon objective.

- Assurer la qualité et la cohérence de l'enseignement dans toutes les écoles.

- Fournir des données précieuses pour ajuster les programmes d'études si nécessaire.

Autrement dit, les examens du ministère confirment que chaque élève qui obtient son diplôme d'études secondaires (DES) maîtrise bel et bien un socle de compétences fondamentales.

Le rôle dans l'obtention du diplôme

Réussir ces épreuves est une condition incontournable pour obtenir son DES. Elles valident des compétences jugées cruciales, que ce soit pour continuer ses études ou pour entrer sur le marché du travail. Leur poids dans la note finale est d'ailleurs assez important, ce qui montre bien à quel point elles comptent.

L'objectif n'est pas de créer un obstacle, mais plutôt de construire un pont solide vers l'avenir. Chaque examen réussi est une brique de plus qui solidifie les fondations de l'élève, lui donnant la confiance nécessaire pour les prochaines étapes.

Par exemple, la maîtrise de la langue est fondamentale. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur une épreuve particulièrement importante, vous pouvez vous informer sur l'épreuve unique de français, une étape décisive du parcours.

Finalement, ces examens sont beaucoup plus qu'une simple formalité. Ils sont le mécanisme qui assure la valeur et la reconnaissance du diplôme québécois, en garantissant un standard de réussite commun à tous.

Maîtriser le calendrier des épreuves ministérielles

Une bonne préparation aux examens du ministère commence par une vision claire du chemin à parcourir. Savoir quand les épreuves auront lieu transforme l'appréhension en confiance et permet une planification efficace, loin du stress des dates surprises.

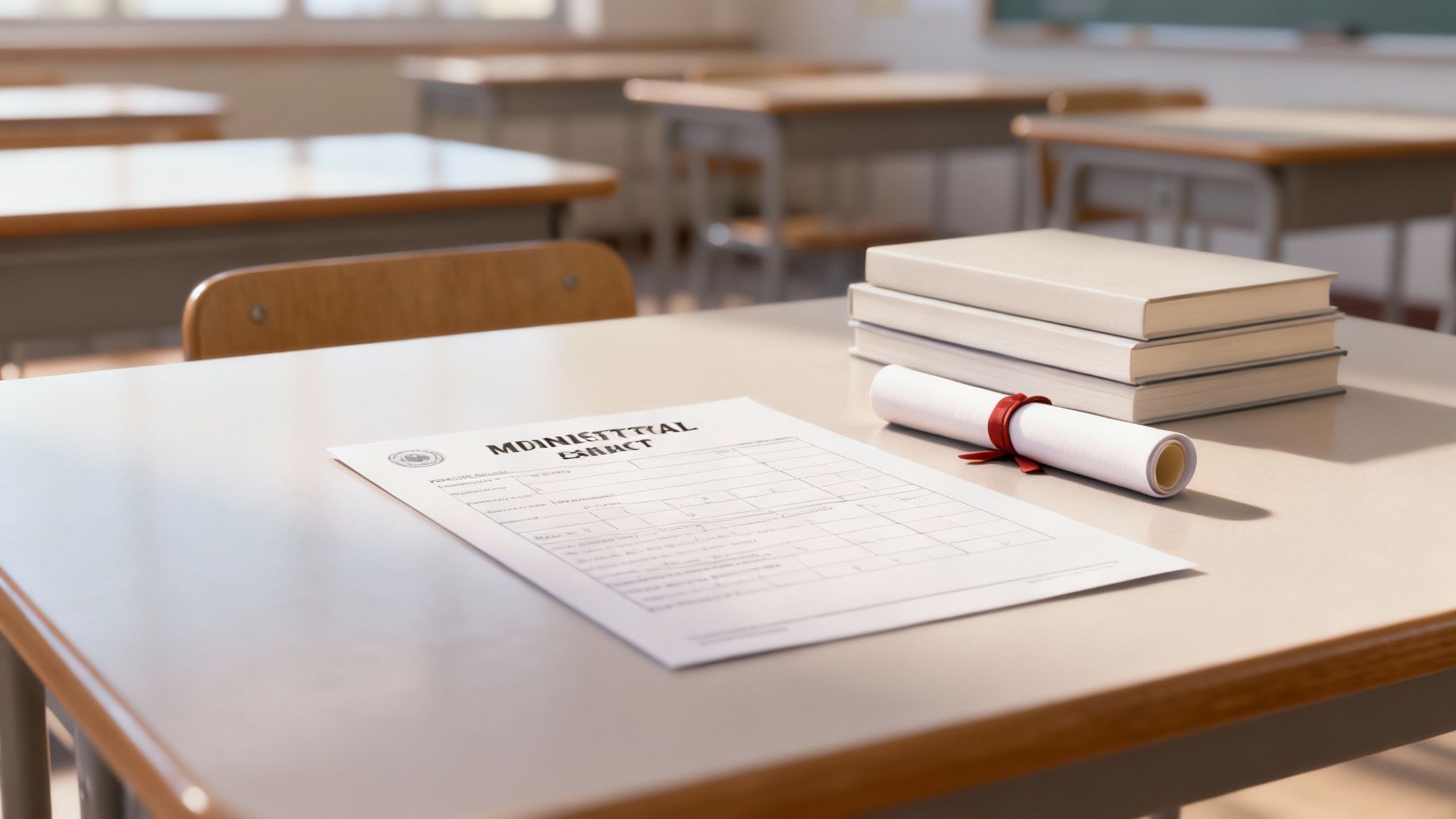

Le calendrier scolaire est rythmé par trois périodes clés pour les évaluations ministérielles, un peu comme les saisons d'une année. Chaque session a un rôle bien défini, permettant de répartir les efforts et de structurer la préparation tout au long de l'année.

La session d'hiver en janvier

La session de janvier marque souvent la première grande étape pour certaines matières. Elle sert d'évaluation à mi-parcours pour des compétences qui ont été travaillées intensivement durant la première moitié de l'année scolaire.

Pour plusieurs élèves, notamment au secondaire, cette période peut inclure des épreuves orales ou des parties spécifiques d'examens plus longs. C'est le moment idéal pour valider des acquis et identifier les points à renforcer avant la grande session de fin d'année. Pensez-y comme une répétition générale qui compte vraiment.

Le calendrier officiel est publié bien à l'avance pour permettre une organisation optimale. Pour l’année scolaire 2025-2026, par exemple, les épreuves de janvier débutent dès le 13 janvier avec le français en 6e année du primaire, suivi des mathématiques. Au secondaire, les examens écrits et oraux sont programmés entre décembre et janvier. Vous pouvez consulter l'horaire détaillé sur le site du gouvernement du Québec pour mieux planifier votre préparation.

La session de fin d'année en juin

Juin est sans conteste le moment le plus attendu – et le plus redouté – pour les examens du ministère. Cette session concentre la majorité des épreuves finales qui déterminent la réussite de l'année scolaire pour de nombreuses matières fondamentales.

C'est l'aboutissement de mois de travail acharné. Les épreuves de français, de mathématiques, d'histoire et de sciences ont souvent lieu durant cette période cruciale. Le succès à ces examens est essentiel pour obtenir les unités nécessaires à la sanction des études et au passage au niveau supérieur.

Le calendrier de juin est dense, mais prévisible. Le connaître en détail permet de construire un plan de révision rétroactif, en allouant plus de temps aux matières les plus exigeantes ou celles ayant la plus forte pondération.

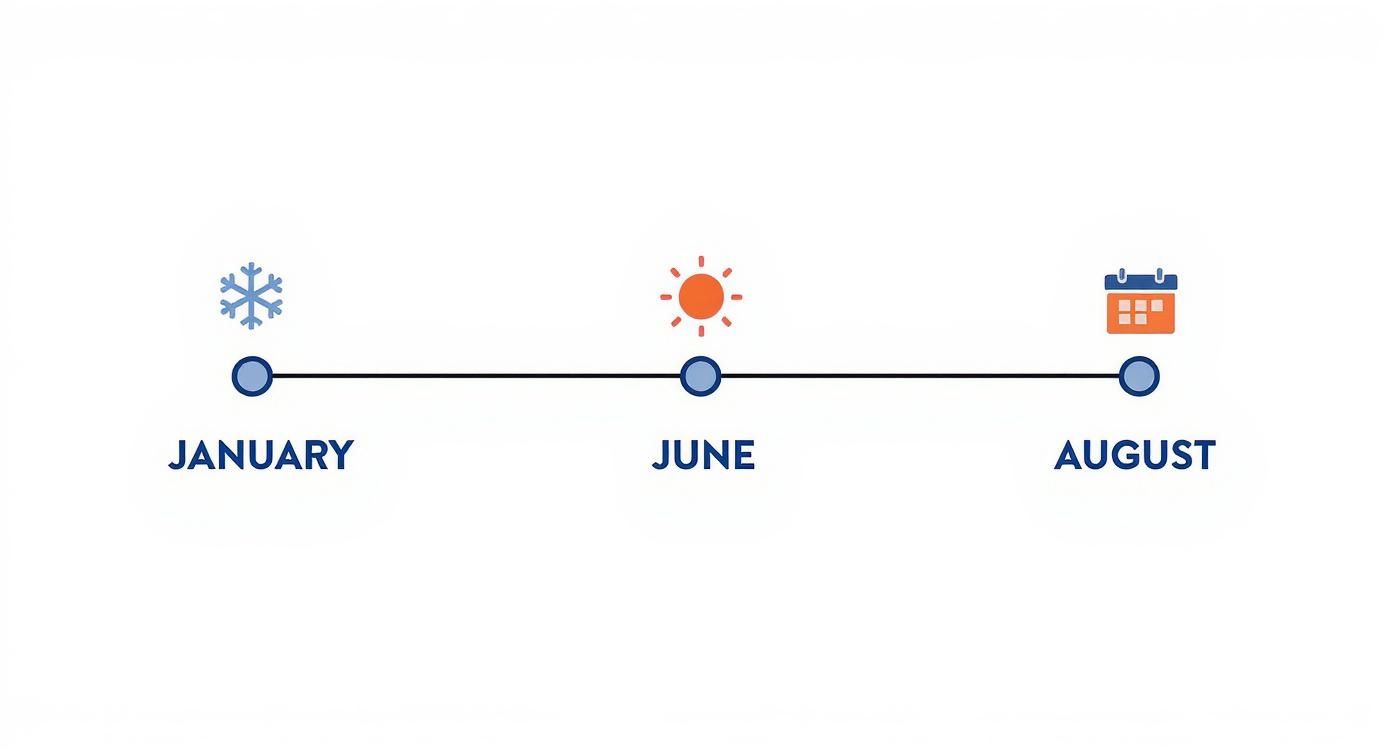

Pour vous aider à visualiser l'organisation de l'année, voici un tableau qui synthétise les grandes étapes des examens.

Aperçu des sessions d'examens ministériels

Ce tableau synthétise les périodes clés des examens du ministère pour aider les élèves et les parents à visualiser l'organisation de l'année scolaire.

| Session d'examen | Période typique | Objectif principal | Exemples de matières concernées |

|---|---|---|---|

| Session d'hiver | Janvier | Évaluation de mi-parcours, validation d'acquis. | Français (écriture, oral), Anglais langue seconde. |

| Session de fin d'année | Juin | Épreuves finales sanctionnant l'année scolaire. | Mathématiques, Histoire, Sciences, Français (lecture). |

| Session de reprise | Août | Offrir une seconde chance de réussite. | Toutes matières échouées lors de la session de juin. |

Ce survol vous donne une bonne idée des grands rendez-vous, mais n'oubliez pas que chaque parcours est unique.

La session de reprise en août

L'échec à un examen n'est jamais une fin en soi. Le système éducatif québécois est conçu pour offrir une seconde chance grâce à la session de reprise, qui se tient généralement au cours du mois d'août.

Cette session est une opportunité précieuse pour les élèves qui n'ont pas atteint la note de passage en juin. Elle permet de repasser une épreuve après une période de révision estivale, souvent accompagnée de cours d'été ciblés. La note obtenue en août remplace alors celle de juin, permettant à l'élève de ne pas prendre de retard dans son parcours scolaire.

Une bonne organisation est donc votre meilleure alliée. Pour ceux qui visent l'excellence, une préparation spécifique à l'épreuve uniforme peut faire toute la différence. Nous vous invitons à explorer nos options d'inscription à la préparation pour l'épreuve uniforme pour mettre toutes les chances de votre côté.

Comprendre l’impact des examens sur votre note finale

Savoir où concentrer ses efforts est souvent la clé du succès, surtout quand il est question des examens du ministère. Comprendre comment la note de votre épreuve finale influence votre bulletin est une information stratégique. Ce n'est pas juste une note de plus; c'est un véritable levier qui peut complètement transformer une moyenne.

Imaginez votre note finale comme une recette. La note que vous obtenez tout au long de l'année avec votre enseignant, qu'on appelle la note-école, est l'ingrédient principal. L'examen du ministère, lui, c'est l'ingrédient secret qui vient rehausser ou équilibrer le plat. Chacun a son propre poids, sa propre importance dans le résultat final.

Cette infographie vous aide à visualiser les moments clés de l'évaluation au fil de l'année scolaire.

On y voit bien le rythme scolaire, avec la session de juin comme point culminant des évaluations. Puis vient la session de reprise en août, qui offre une deuxième chance cruciale à ceux qui en ont besoin.

La pondération : le concept clé à maîtriser

La « pondération », c'est le terme officiel pour désigner le poids de chaque note dans le calcul final. Pour la plupart des matières qui ont une seule épreuve, la répartition est assez simple à comprendre.

En général, la note-école, qui représente votre travail continu de toute l'année, compte pour 50 % de la note finale. De son côté, la note de l'examen du ministère pèse pour les 50 % restants. C'est un équilibre parfait entre le travail de longue haleine et la performance d'un jour.

Attention, pour certaines matières, cette pondération peut être différente. Par exemple, une matière pourrait avoir une note-école qui pèse pour 70 % et un examen qui ne compte que pour 30 %. Il est donc super important de connaître la pondération exacte pour chaque matière.

Votre note finale n'est pas une simple moyenne de deux notes. C'est une moyenne pondérée, où chaque note contribue en fonction de son importance. C'est pourquoi une excellente performance à l'examen peut considérablement remonter un résultat.

Cette répartition assure que le travail constant en classe est valorisé, tout en garantissant une évaluation juste et standardisée pour tous les élèves du Québec.

L'effet levier de l'examen : quelques exemples concrets

Pour bien saisir l'impact de cette pondération, rien de mieux que des exemples chiffrés. Prenons une matière avec une répartition classique de 50/50.

Exemple 1 : L'élève qui a eu des difficultés

- Note-école : 58 % (juste en dessous de la note de passage)

- Résultat à l'examen du ministère : 70 % (une très belle performance!)

Calculons la note finale :

(58 % x 0,50) + (70 % x 0,50) = 29 + 35 = 64 %

Grâce à sa bonne performance à l'examen, cet élève a non seulement réussi son cours, mais il a aussi obtenu une note finale plus que respectable. L'examen a agi comme un véritable tremplin.

Exemple 2 : L'élève avec une bonne moyenne

- Note-école : 82 %

- Résultat à l'examen du ministère : 60 % (une journée un peu moins bonne)

Calculons la note finale :

(82 % x 0,50) + (60 % x 0,50) = 41 + 30 = 71 %

Ici, même avec une contre-performance à l'examen, le solide travail de l'année a permis à l'élève de garder une très bonne note. Ça montre bien l'importance d'être constant.

Ces exemples prouvent que la note de l'examen n'est pas juste un chiffre, mais un facteur puissant. Une bonne préparation est donc un investissement direct dans votre réussite. C'est vrai dès le primaire, car les bonnes habitudes se prennent tôt. Pour les parents qui s'y intéressent, il existe des ressources spécifiques, comme cette page sur la préparation à l'examen ministériel de 4e année du primaire en français.

Comment utiliser cette information de façon stratégique

Connaître la pondération vous permet de prioriser intelligemment vos révisions. Voici quelques pistes pour tourner ça à votre avantage :

- Identifiez les matières à forte pondération : Mettez plus d'énergie sur les examens qui ont le plus gros impact sur votre moyenne et l'obtention de votre diplôme.

- Analysez votre situation : Si votre note-école est fragile dans une matière, vous savez que l'examen est votre meilleure chance de remonter la pente. À l'inverse, si votre note-école est excellente, vous pouvez aborder l'examen avec un peu moins de pression, tout en sachant qu'il faut assurer un minimum.

- Ne négligez aucune partie : Rappelez-vous que les deux notes comptent. Une super note-école vous donne un coussin de sécurité, alors qu'un excellent résultat à l'examen peut compenser un parcours plus difficile.

En somme, loin d'être juste un obstacle, l'examen est une opportunité. C'est votre chance de montrer ce que vous savez et d'influencer positivement votre bulletin.

Apprivoiser le déroulement d'une journée d'examen

Le jour J, être familier avec chaque étape du processus est votre meilleur allié contre le stress. Quand on sait exactement à quoi s’attendre, l’anxiété se transforme en concentration. Toute votre énergie peut alors être consacrée à la tâche à accomplir.

Pensez à un athlète qui connaît parfaitement le stade avant une compétition : il n'y a pas de mauvaises surprises, seulement la performance à livrer.

Cette section vous guide à travers une journée d'épreuve type, de l'arrivée dans la salle jusqu'au moment de rendre votre copie. L'objectif est simple : vous rendre si à l'aise avec la logistique que vous pourrez vous concentrer uniquement sur vos connaissances.

Avant même d'entrer dans la salle

La préparation commence bien avant le son de la cloche. La veille, assurez-vous d’avoir rassemblé tout votre matériel autorisé. C'est une étape cruciale pour éviter la panique de dernière minute le matin même.

Prenez un bon déjeuner et arrivez à l'école un peu en avance. Ce petit temps tampon vous permet de vous acclimater, de discuter avec des amis et de faire baisser la pression avant d’entrer dans la zone d’examen.

Une fois appelé, trouvez votre place. Prenez un instant pour bien vous installer, organiser votre matériel sur le bureau et respirer profondément. Ce petit rituel peut faire une énorme différence sur votre état d’esprit.

Le début de l'épreuve : les premières minutes décisives

Le surveillant distribuera les cahiers d’examen et donnera les instructions. Écoutez attentivement, même si vous pensez déjà tout savoir. Des détails importants, comme la manière de remplir la page d'identification, sont souvent communiqués à ce moment-là.

Quand le signal est donné, résistez à l’envie de commencer à écrire tout de suite. La première chose à faire est de survoler l'ensemble de l'examen. Prenez deux à trois minutes pour lire toutes les questions et comprendre la structure générale.

Cette lecture initiale est un investissement stratégique. Elle vous permet d'évaluer la difficulté des questions, d'estimer le temps nécessaire pour chacune et de planifier votre parcours. Vous éviterez ainsi de passer trop de temps sur une question au détriment d'une autre plus importante.

Cette planification rapide vous donne une véritable feuille de route mentale. Vous saurez quelles sections valent le plus de points et pourrez aborder l'épreuve comme un stratège, plutôt que de simplement réagir aux questions dans l'ordre.

Gérer son temps et son matériel efficacement

La gestion du temps est l'un des plus grands défis des examens du ministère. Avoir une montre sur votre bureau est une excellente idée pour garder un œil sur l’heure sans dépendre de l’horloge murale, parfois difficile à voir.

Voici une répartition simple pour un examen de trois heures :

- 5 minutes : Lecture initiale et planification.

- 160 minutes : Rédaction des réponses, en allouant votre temps selon la valeur de chaque question.

- 15 minutes : Relecture finale pour corriger les fautes d'inattention et les petites erreurs.

Votre matériel autorisé est là pour vous aider, mais il faut savoir l'utiliser judicieusement. Pour une épreuve de maths, gardez votre calculatrice à portée de main. En français, le dictionnaire est utile, mais ne perdez pas un temps précieux à vérifier chaque mot.

Pour des épreuves plus complexes comme l’épreuve uniforme de français, une préparation ciblée est souvent un atout majeur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter des ressources sur la préparation à l'épreuve uniforme de français, qui offrent des stratégies spécifiques.

Décoder les questions et rendre sa copie

Chaque mot dans une consigne a son importance. Apprenez à décoder les verbes d'action : « analysez », « comparez », « expliquez », « justifiez ». Chacun demande un type de réponse bien précis.

- Analyser : Décomposer un sujet en parties et expliquer les liens entre elles.

- Comparer : Montrer les ressemblances et les différences entre deux éléments.

- Expliquer : Rendre quelque chose de clair en donnant des détails ou des raisons.

Ne vous précipitez pas pour remettre votre copie, même si vous avez terminé avant la fin. Utilisez chaque minute qui vous est allouée pour la relecture. C'est souvent lors de ce dernier tour que l'on repère les petites erreurs qui peuvent coûter des points précieux.

Enfin, lorsque le surveillant annonce la fin de l’épreuve, posez votre crayon immédiatement. Assurez-vous que votre nom est bien inscrit partout où il le faut et remettez votre copie en suivant les instructions. Vous pouvez maintenant quitter la salle, avec le sentiment du devoir accompli.

Développer des stratégies de préparation qui fonctionnent

Réussir les examens du ministère ne se résume pas simplement à empiler les heures d'étude. La véritable clé, c’est de travailler plus intelligemment, pas juste plus fort. Laissez tomber le bachotage de dernière minute qui ne mène qu'à l'épuisement. Adoptez plutôt des stratégies réfléchies qui vous aideront à bâtir une base de connaissances solide et durable.

Une bonne préparation, c'est un peu comme construire une maison. Impossible de poser le toit avant que les fondations ne soient bien en place. Chaque méthode que nous allons voir est une brique essentielle pour bâtir votre succès.

Bâtir un plan de révision sur mesure

La toute première étape, c'est de créer un plan de révision qui colle à votre réalité. Un plan trop rigide ou irréaliste est voué à l'échec. Votre calendrier doit devenir votre meilleur allié, pas une source de stress de plus.

Commencez par faire le point : quelles sont vos forces et vos faiblesses dans chaque matière? Allouez logiquement plus de temps aux sujets qui vous donnent du fil à retordre, mais sans délaisser complètement ceux que vous maîtrisez. L’équilibre est la clé.

Voici comment vous pouvez structurer votre plan d'action :

- Divisez pour mieux régner : Séparez chaque matière en petits modules ou chapitres. Se dire « je dois réviser les maths » peut sembler une montagne. Par contre, viser « je vais maîtriser les fonctions du second degré cette semaine » est beaucoup plus accessible.

- Utilisez un calendrier : Bloquez des plages horaires d'étude bien définies chaque semaine. Des sessions courtes mais régulières de 45 à 60 minutes sont souvent bien plus productives qu'une seule longue séance interminable.

- Intégrez des pauses : Votre cerveau a besoin de temps pour traiter l'information. Prévoyez de courtes pauses toutes les heures pour vous étirer, prendre un verre d'eau ou simplement vous changer les idées.

Gardez en tête que ce plan n'est pas coulé dans le béton. Soyez flexible et ajustez-le quand c'est nécessaire. Le plus important est de créer une routine qui vous convient et de la maintenir avec constance.

Transformer les anciens examens en simulateurs de vol

S'exercer avec les examens des années précédentes est sans doute la technique la plus puissante que vous puissiez utiliser. C'est un peu comme un pilote qui s'entraîne sur un simulateur de vol avant de prendre les commandes d'un vrai avion.

Ces anciens examens vous permettent de vous habituer au format des questions, à la gestion du temps et au niveau d'exigence. C'est une mine d'or pour repérer les concepts qui reviennent le plus souvent.

En refaisant ces épreuves, vous ne faites pas que tester vos connaissances. Vous entraînez votre cerveau à penser de la manière attendue le jour J, réduisant ainsi l'effet de surprise et le stress qui vient avec.

Cette approche vous donne une vision très claire de ce qui vous attend. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation du Québec organise trois sessions d'examens par an : en janvier, en juin et en août pour les reprises. La grande majorité des élèves, soit plus de 90 %, passe les épreuves en juin.

Maîtriser des techniques de mémorisation efficaces

Lire et relire vos notes en boucle est une stratégie passive qui donne peu de résultats. Pour que les informations s'ancrent vraiment dans votre mémoire à long terme, il faut interagir activement avec la matière.

Voici quelques techniques actives qui ont largement fait leurs preuves :

- L'enseignement actif : Expliquez un concept à voix haute, comme si vous l'enseigniez à un ami. Cette méthode vous force à structurer vos idées et à voir tout de suite les points que vous ne maîtrisez pas encore.

- Les cartes mémoire (flashcards) : C'est l'outil parfait pour mémoriser du vocabulaire, des dates importantes ou des formules. Le simple fait de créer vos propres cartes est déjà une première étape d'apprentissage.

- La pratique espacée : Révisez un sujet à des intervalles de temps de plus en plus longs (un jour après, puis trois jours, puis une semaine). Cette technique permet de combattre la fameuse « courbe de l'oubli » et renforce la mémorisation.

Ces méthodes transforment l'étude d'une corvée passive en un processus dynamique et beaucoup plus engageant. Pour ceux qui s'apprêtent à entrer au secondaire, savoir comment se préparer aux examens d'admission est tout aussi pertinent, car les bonnes habitudes d'étude se prennent tôt.

Cultiver un entourage de réussite

Votre bien-être est tout aussi important que vos connaissances. Un esprit sain et reposé est infiniment plus performant. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un bon équilibre de vie.

Le sommeil, l'alimentation et l'exercice physique sont les trois piliers de votre performance intellectuelle. Un sommeil de qualité, en particulier, aide à consolider ce que vous avez appris pendant la journée.

Le soutien de votre entourage – famille, amis, enseignants – joue aussi un rôle énorme. N'hésitez jamais à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Parler de votre stress ou de vos difficultés peut vraiment alléger le poids que vous portez. En complément, cet excellent guide pour gérer la pression scolaire peut aider votre jeune à mieux naviguer cette période intense.

En adoptant ces stratégies, vous ne subissez plus la pression des examens; vous la maîtrisez. Votre préparation devient une démarche proactive et intelligente.

Vos questions sur les examens du ministère répondues

Les examens du ministère amènent toujours leur lot de questions, et c'est tout à fait normal. L'inconnu peut générer un stress inutile, que ce soit par rapport aux conséquences d'un échec, au matériel permis ou même à la façon dont les copies sont corrigées.

Cette section vise à répondre directement et simplement aux interrogations les plus fréquentes des élèves et de leurs parents. Le but? Démystifier le processus pour que vous puissiez aborder cette étape importante avec confiance et sérénité.

Que se passe-t-il si j'échoue à un examen du ministère?

Un échec n'est jamais la fin du monde, mais plutôt un petit détour. Le système scolaire québécois est bien fait : il prévoit une deuxième chance pour éviter qu'une seule mauvaise journée ne vienne gâcher toute une année scolaire. Une session de reprise est organisée durant l'été, habituellement au mois d'août.

Cette session de reprise vous donne l'occasion de repasser l'épreuve après avoir eu le temps de revoir la matière, souvent avec l'aide de cours d'été ciblés. La nouvelle note obtenue remplacera alors celle de l'examen initial. L'important est de contacter votre école dès que vous recevez les résultats pour connaître les modalités d'inscription et les options de soutien offertes.

Quel matériel puis-je utiliser durant les examens?

Attention, les outils permis sur votre bureau peuvent changer radicalement d'une matière à l'autre. Il n'y a pas de règle unique, ce qui rend la vérification des consignes pour chaque épreuve absolument cruciale.

- En mathématiques et en sciences : Une calculatrice est presque toujours autorisée, mais il s'agit souvent d'un modèle bien précis. Utiliser un modèle non approuvé pourrait être considéré comme de la tricherie.

- En français ou en histoire : L'utilisation d'un dictionnaire ou d'une grammaire est parfois permise. Il faut bien s'assurer du type d'ouvrage autorisé et vérifier s'il peut contenir des annotations personnelles.

La règle d'or est simple : en cas de doute, la meilleure personne à qui demander est votre enseignant. Il vaut mieux poser une question de trop que de prendre le risque d'une pénalité pour avoir utilisé du matériel non permis.

Comment les examens du ministère sont-ils corrigés?

La correction est un processus très rigoureux et standardisé, conçu pour être le plus juste possible pour tous les élèves du Québec. La première étape consiste à rendre vos copies anonymes. Le correcteur ne saura jamais votre nom, ni de quelle école vous venez.

Ensuite, les copies sont envoyées à des enseignants de partout dans la province. Ces derniers reçoivent une formation spécifique pour appliquer une grille d'évaluation très détaillée. Chaque réponse est jugée selon les mêmes critères, peu importe la personne qui corrige. Ce système centralisé garantit que votre note reflète uniquement la qualité de votre travail, selon un standard commun et impartial.

Des adaptations sont-elles possibles pour les élèves à besoins particuliers?

Absolument. Le système est pensé pour être inclusif et permettre à chaque élève de démontrer ce qu'il sait faire. Pour les jeunes ayant des besoins particuliers reconnus (trouble d'apprentissage, TDAH, etc.), des mesures d'adaptation sont prévues.

Ces mesures doivent être officiellement documentées dans un plan d'intervention (PI). Elles peuvent inclure, par exemple :

- Du temps supplémentaire pour finir l'épreuve.

- L'utilisation d'outils technologiques, comme un ordinateur.

- La possibilité de passer l'examen dans un local calme, en petit groupe.

- L'aide d'un lecteur pour les consignes ou d'un secrétaire pour l'écriture.

Il est primordial que les parents et l'élève travaillent main dans la main avec l'équipe-école bien avant les examens. Toutes les demandes d'adaptation doivent être faites et approuvées officiellement pour être mises en place le jour J.

Une préparation solide et un accompagnement personnalisé peuvent faire toute la différence. Chez Centrétudes, nos tuteurs spécialisés aident votre enfant à bâtir sa confiance et à maîtriser les stratégies de réussite pour tous les examens. Découvrez comment nous pouvons vous aider sur https://centretudes.ca.