Dans le parcours scolaire, savoir organiser ses pensées est aussi crucial que maîtriser l'orthographe ou la grammaire. Les organisateurs textuels sont les outils qui transforment un ensemble d'idées en un texte clair, cohérent et persuasif. Ils permettent de structurer un raisonnement, de guider le lecteur et de donner de la force à un argumentaire.

Souvent perçus comme de simples connecteurs logiques, ils englobent en réalité une vaste gamme de stratégies, allant de la structure globale d'un paragraphe à l'architecture complète d'une dissertation. Que vous soyez un élève du primaire cherchant à construire son premier récit ou un étudiant du cégep préparant l'Épreuve uniforme de français, comprendre et maîtriser ces outils est la clé du succès.

Ce guide détaillé explore six types d'organisateurs textuels fondamentaux, avec pour chaque organisateur textuel exemple, des analyses stratégiques et des conseils pratiques. Nous verrons comment ces techniques, lorsqu'elles sont bien appliquées, peuvent non seulement améliorer la qualité de vos écrits, mais aussi renforcer votre confiance en vos capacités rédactionnelles. L'objectif est de vous fournir des méthodes concrètes pour bâtir des textes solides, logiques et convaincants, peu importe le sujet ou le niveau d'étude.

1. Mots de Liaison (Connecting Words/Discourse Markers)

Les mots de liaison, aussi appelés marqueurs de relation, sont les fondations invisibles d’un texte bien structuré. Ces mots ou groupes de mots sont de puissants organisateurs textuels qui tissent des liens logiques entre les idées, les phrases et les paragraphes. Ils agissent comme une signalisation pour le lecteur, clarifiant le cheminement de la pensée de l’auteur et assurant une lecture fluide et cohérente.

Essentiellement, ils donnent un sens à l'enchaînement des arguments, que ce soit pour ajouter une information, marquer une opposition, introduire une cause ou présenter une conséquence. Sans eux, un texte ne serait qu'une juxtaposition d'idées décousues.

Analyse stratégique : quand et pourquoi les utiliser

L'utilisation des mots de liaison est cruciale dans tout type d'écrit, de la simple rédaction scolaire à la préparation de l'Épreuve uniforme de français. Leur fonction principale est de rendre l'argumentation explicite et facile à suivre.

Utilisation stratégique :

- Pour structurer une argumentation : Utilisez des marqueurs comme premièrement, ensuite, et finalement pour ordonner les points d'un développement.

- Pour nuancer un propos : Des connecteurs tels que cependant, néanmoins, ou toutefois permettent d'introduire une contre-argumentation ou une nuance, montrant ainsi une pensée complexe et équilibrée.

- Pour renforcer la persuasion : Des mots comme en effet ou car justifient une affirmation, tandis que donc ou par conséquent en soulignent la conclusion logique, rendant le discours plus convaincant.

Le choix judicieux de ces organisateurs textuels est un exemple clair de la maîtrise de l'écriture. Il démontre une capacité à non seulement avoir des idées, mais aussi à les articuler de manière logique et persuasive.

Conseils pratiques et mise en application

Pour intégrer efficacement les mots de liaison, il ne suffit pas de les connaître; il faut les utiliser à bon escient.

Tactiques à appliquer :

- Varier pour le style : Évitez la répétition en utilisant des synonymes. Au lieu de toujours dire parce que, pensez à car, étant donné que, ou puisque. Pour en savoir plus, consultez notre liste exhaustive d'exemples de marqueurs de relation pour enrichir votre vocabulaire.

- Adapter au contexte : Choisissez un registre de langue approprié. Par ailleurs est plus formel que et puis.

- Vérifier la logique : Assurez-vous que le connecteur choisi exprime bien la relation souhaitée entre les deux idées qu'il relie.

- Éviter la surcharge : Un excès de mots de liaison peut alourdir le texte. Utilisez-les uniquement lorsque la connexion logique n'est pas évidente par elle-même.

En suivant ces conseils, l'élève apprend à construire des phrases et des paragraphes qui guident le lecteur de façon naturelle et efficace, une compétence essentielle pour la réussite scolaire et au-delà.

2. Plan en Trois Parties (Three-Part Structure)

Le plan en trois parties est sans doute l'organisateur textuel le plus emblématique de la rhétorique française. Ancré dans la tradition scolaire, il structure la pensée en un triptyque clair et équilibré : une introduction qui pose le sujet, un développement articulé en trois axes, et une conclusion qui synthétise et ouvre la réflexion. Cette structure trinaire est conçue pour guider le lecteur à travers une argumentation logique et progressive, favorisant à la fois la compréhension et la mémorisation des idées.

Plus qu'une simple formule, cette organisation du discours est un puissant outil pour construire un raisonnement solide. Elle oblige l'auteur à organiser ses idées de manière hiérarchique et à s'assurer que chaque partie contribue de façon cohérente à l'argument général, que ce soit dans une dissertation, un rapport d'analyse ou un article de fond.

Analyse stratégique : quand et pourquoi l'utiliser

Adopté massivement dans l'enseignement secondaire et universitaire, le plan en trois parties est particulièrement efficace pour les textes argumentatifs et analytiques. Il fournit un cadre qui prévient l'éparpillement des idées et assure une couverture complète du sujet traité.

Utilisation stratégique :

- Pour une argumentation dialectique : Le célèbre plan « thèse-antithèse-synthèse » est un organisateur textuel exemple parfait de cette structure. Il permet d'explorer un sujet sous des angles opposés avant de proposer une vision nuancée.

- Pour une analyse thématique ou analytique : Un rapport peut s'articuler autour de « problématique, causes, solutions », ou un commentaire de texte peut suivre trois axes d'analyse complémentaires, offrant une exploration méthodique et approfondie.

- Pour garantir la clarté et l'équilibre : Cette structure impose une discipline intellectuelle. Elle force à répartir les arguments de manière équilibrée, créant un rythme qui rend le texte plus persuasif et plus facile à suivre pour le lecteur.

Le choix de cette structure démontre une maîtrise de la méthodologie de l'écriture formelle et une capacité à construire un raisonnement complexe de manière ordonnée.

Conseils pratiques et mise en application

Maîtriser le plan en trois parties nécessite plus que la simple division du contenu. Il s'agit de créer une synergie entre les différentes sections.

Tactiques à appliquer :

- Équilibrer les parties : Veillez à ce que les trois parties du développement soient de longueur et d'importance similaires. Une partie nettement plus courte ou plus faible que les autres peut déséquilibrer l'ensemble de votre argumentation.

- Soigner les transitions : Chaque partie doit être reliée à la suivante par une transition logique et fluide. Ces phrases charnières sont essentielles pour montrer le fil conducteur de votre pensée.

- Réserver le meilleur pour la fin : Une stratégie courante consiste à placer l'argument le plus fort ou le plus original dans la troisième partie pour laisser une impression durable sur le lecteur.

- Adapter la rigidité : Bien que ce plan soit structuré, il n'est pas toujours nécessaire de l'annoncer de manière rigide (« Dans un premier temps… »). Le contexte dicte le niveau de formalité. Pour approfondir, découvrez les subtilités de la structure du texte argumentatif.

En appliquant ces conseils, les étudiants peuvent transformer un simple devoir en une démonstration de pensée critique structurée, une compétence clé pour l'Épreuve uniforme de français et au-delà.

3. Paragraphes Thématiques

Le paragraphe thématique est bien plus qu'une simple division de texte; c'est une unité de pensée fondamentale. Cet organisateur textuel permet de structurer un développement en blocs cohérents, où chaque paragraphe est dédié à l'exploration d'une idée principale unique. Cette approche transforme une série d'informations en un raisonnement clair et articulé, guidant le lecteur pas à pas à travers l'argumentation.

Essentiellement, chaque paragraphe agit comme un mini-essai avec une introduction (la phrase thématique), un développement (les arguments et les exemples) et une conclusion (la phrase de transition). Cette organisation interne garantit que chaque idée est pleinement développée avant de passer à la suivante, créant ainsi une progression logique et solide.

Analyse stratégique : quand et pourquoi les utiliser

La maîtrise du paragraphe thématique est une compétence essentielle pour toute écriture argumentative ou explicative, des dissertations scolaires aux rapports professionnels. Son objectif est d'assurer la clarté et la profondeur du propos en isolant chaque argument pour mieux le développer.

Utilisation stratégique :

- Pour assurer la clarté : En dédiant un paragraphe à une seule idée, on évite la confusion et on permet au lecteur de suivre facilement le fil de la pensée. Chaque bloc thématique est clairement identifiable.

- Pour approfondir l'argumentation : Cette structure incite à fournir des preuves, des exemples et des explications pour chaque idée principale, ce qui renforce la crédibilité et la force de persuasion du texte.

- Pour faciliter la lecture et la rétention : Un texte bien segmenté en paragraphes logiques est plus aéré et plus facile à assimiler. Le lecteur peut faire des pauses mentales entre chaque idée, améliorant ainsi sa compréhension globale.

Le paragraphe thématique est un organisateur textuel puissant qui témoigne de la capacité de l'auteur à organiser ses idées de manière disciplinée et efficace. C'est la marque d'une pensée structurée et d'une communication réussie.

Conseils pratiques et mise en application

Pour construire des paragraphes thématiques efficaces, il faut respecter une méthode rigoureuse, mais simple.

Tactiques à appliquer :

- Commencer par une phrase-topic claire : La première phrase doit annoncer sans ambiguïté l'idée principale du paragraphe. Elle sert de contrat de lecture.

- Développer avec des preuves concrètes : Appuyez votre idée principale avec deux ou trois idées secondaires, illustrées par des exemples, des statistiques ou des citations. Limitez-vous pour ne pas noyer l'idée maîtresse.

- Soigner la transition : La dernière phrase doit conclure l'idée actuelle tout en créant un lien fluide avec le paragraphe suivant. Cela assure la cohésion de l'ensemble du texte.

- Assurer l'unité et la progression : Vérifiez que toutes les phrases du paragraphe se rapportent bien à l'idée principale et que l'ordre des paragraphes suit un enchaînement logique (chronologique, thématique, du plus simple au plus complexe, etc.).

Ces techniques sont fondamentales dans des exercices comme la prise de notes structurée, où il est crucial de synthétiser et d'organiser l'information par blocs d'idées. Pour affiner cette compétence, vous pouvez en apprendre davantage sur les méthodes de prise de notes efficaces. En appliquant ces conseils, l'élève ou l'étudiant construit un discours non seulement cohérent, mais aussi percutant.

4. Énumération et Listes Structurées

L'énumération est un organisateur textuel qui ordonne l'information en présentant des éléments, des idées ou des arguments les uns à la suite des autres. Cette technique peut prendre la forme d'une série intégrée dans une phrase ou, plus visiblement, d'une liste structurée avec des puces ou des numéros. Elle transforme une masse d'informations en segments clairs et digestes, ce qui facilite grandement la compréhension et la mémorisation pour le lecteur.

Essentiellement, l'énumération clarifie la structure d'un propos en isolant ses composantes principales. Qu'il s'agisse de lister les causes d'un phénomène, les étapes d'un processus ou les caractéristiques d'un objet, cet outil impose un ordre logique et rend le contenu plus accessible.

Analyse stratégique : quand et pourquoi les utiliser

L'utilisation de listes et d'énumérations est particulièrement efficace lorsque la clarté et la rétention d'information sont prioritaires. C'est un outil indispensable pour les textes didactiques, les rapports, les guides pratiques et les argumentations complexes.

Utilisation stratégique :

- Pour simplifier la complexité : Décomposer une idée complexe en plusieurs points simples (par exemple, les caractéristiques techniques d'un produit) permet au lecteur d'assimiler l'information étape par étape.

- Pour renforcer un argument : Énumérer une série d'arguments ou de preuves (par exemple, dans un plaidoyer) donne du poids au propos en montrant l'abondance et la solidité des justifications.

- Pour guider le lecteur : Une liste numérotée présentant des instructions ou des recommandations crée un parcours clair et facile à suivre, minimisant les risques d'ambiguïté.

Le choix de présenter des informations sous forme de liste est un exemple d'une démarche pédagogique efficace, car elle priorise la lisibilité et l'organisation logique des idées.

Conseils pratiques et mise en application

Pour que l'énumération soit un organisateur textuel efficace, elle doit être utilisée avec rigueur et précision.

Tactiques à appliquer :

- Maintenir le parallélisme grammatical : Assurez-vous que chaque élément de la liste a la même structure grammaticale (par exemple, commencer chaque point par un verbe à l'infinitif ou par un nom). Cette cohérence améliore la fluidité de la lecture.

- Respecter un ordre logique : Organisez les éléments selon un critère clair: par ordre d'importance, chronologique, ou thématique. Cela aide le lecteur à percevoir la logique interne de votre propos.

- Éviter la surcharge cognitive : Des listes trop longues peuvent devenir contre-productives. Visez entre 3 et 7 éléments pour une mémorisation optimale. Si nécessaire, regroupez les points en sous-catégories.

- Utiliser une mise en forme claire : L'emploi de puces (•) ou de numéros (1., 2., 3.) signale visuellement la structure et aide à distinguer chaque élément distinctement.

Maîtriser l'art de la liste structurée est une compétence clé. Pour plus de détails sur l'organisation des informations, découvrez ces méthodes de travail efficaces. En intégrant ces tactiques, les élèves apprennent à présenter leurs idées de manière convaincante et structurée.

5. Questions Rhétoriques et Interrogations Structurantes

Loin d'être de simples figures de style, les questions rhétoriques et les interrogations structurantes sont des organisateurs textuels dynamiques qui engagent activement le lecteur. Ces questions, posées sans attendre de réponse directe, servent à orienter la pensée, à introduire un nouveau volet de l'argumentation et à créer une complicité intellectuelle avec l'auditoire.

Elles agissent comme des charnières dans le discours, relançant l'intérêt et segmentant la réflexion en étapes claires. Plutôt que d'affirmer un point de manière directe, l'auteur invite le lecteur à cheminer avec lui vers la conclusion, rendant le raisonnement plus vivant et mémorable. Sans elles, une argumentation complexe pourrait paraître monolithique et moins accessible.

Analyse stratégique : quand et pourquoi les utiliser

L'emploi judicieux des interrogations structurantes transforme une lecture passive en un dialogue implicite. C'est un outil puissant pour capter et maintenir l'attention, particulièrement dans les textes visant à expliquer, persuader ou faire réfléchir.

Utilisation stratégique :

- Pour introduire une thèse ou une problématique : Commencer un paragraphe ou une dissertation par une question comme « Qu'est-ce qui fonde véritablement notre humanité ? » pose d'emblée l'enjeu central de la réflexion.

- Pour marquer des transitions : Une question comme « Mais comment expliquer ce phénomène ? » signale clairement au lecteur que l'auteur s'apprête à analyser les causes d'un fait précédemment exposé. C'est un organisateur textuel exemple de transition fluide.

- Pour anticiper et réfuter des objections : En posant une question que le lecteur pourrait se poser (« Certains diront que cette solution est utopique, mais l'est-elle vraiment ? »), l'auteur montre qu'il a envisagé d'autres points de vue et renforce sa crédibilité.

Cette technique permet de guider le lecteur pas à pas, de le rendre complice de l'élaboration de la pensée et de structurer le texte de manière logique et progressive.

Conseils pratiques et mise en application

Pour que cet outil soit efficace, il doit être manié avec finesse afin d'éviter de paraître artificiel ou répétitif.

Tactiques à appliquer :

- Assurer une suite logique : Chaque question doit être suivie d'un développement qui y répond directement. Une question laissée en suspens frustre le lecteur et affaiblit l'argumentation.

- Varier le type de question : Alternez entre des questions ouvertes (qui, quoi, comment, pourquoi) pour explorer un sujet, et des questions fermées (par oui ou non) pour orienter vers une prise de position nette.

- Adapter le ton : Le registre de la question doit correspondre au ton général du texte. Une interrogation familière serait déplacée dans un essai académique.

- Utiliser pour la réflexion personnelle : Pour une approche plus personnelle de la structuration des idées, l'utilisation de questions pour un journal peut être une excellente manière de s'entraîner à formuler des interrogations pertinentes qui guident la pensée.

En maîtrisant l'art de l'interrogation structurante, l'élève ou l'étudiant ne se contente plus d'exposer des idées; il les met en scène, invitant le lecteur à un véritable exercice de réflexion partagée.

6. Organisateurs Chronologiques et Temporels

Les organisateurs chronologiques et temporels sont la colonne vertébrale des textes qui racontent une histoire, décrivent un processus ou analysent une évolution. Ces puissants organisateurs textuels structurent le contenu selon une progression dans le temps, qu'elle soit linéaire, rétrospective ou prospective. Ils utilisent des marqueurs temporels explicites pour guider le lecteur à travers une séquence d'événements, assurant ainsi clarté et cohésion.

Ces outils sont indispensables pour construire un fil narratif logique. Dans un récit historique, une biographie ou un simple mode d'emploi, ils permettent au lecteur de suivre sans effort le déroulement des faits, des étapes ou des transformations. Sans eux, la chronologie serait confuse et la compréhension du texte compromise.

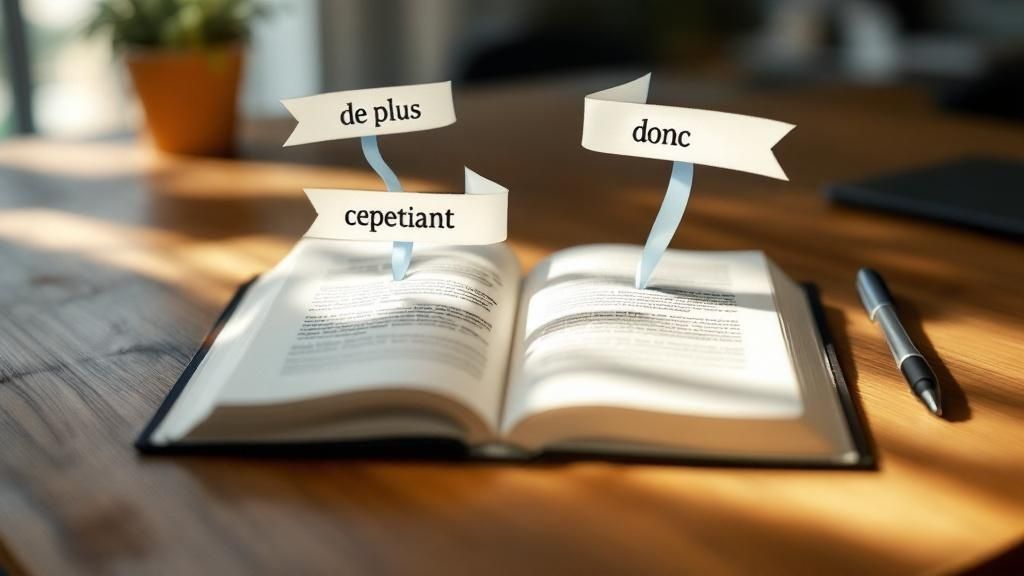

L'infographie suivante illustre visuellement la simplicité et l'efficacité de trois marqueurs temporels fondamentaux qui structurent une séquence.

Cette visualisation montre comment des termes simples établissent un ordre clair et une progression logique, guidant le lecteur du début à la fin d'un processus.

Analyse stratégique : quand et pourquoi les utiliser

L'emploi d'organisateurs temporels est essentiel dès qu'un texte doit respecter un ordre séquentiel. Leur fonction est de baliser le temps pour le lecteur, rendant la structure narrative ou procédurale immédiatement intelligible. Ils sont un excellent organisateur textuel exemple de clarté.

Utilisation stratégique :

- Pour raconter une histoire : Dans les récits (biographies, faits historiques), des marqueurs comme dans sa jeunesse, plus tard, ou au XVIIIe siècle situent les événements et créent un cadre temporel cohérent.

- Pour expliquer un processus : Dans les textes explicatifs ou prescriptifs (recettes, modes d'emploi), des termes comme d'abord, ensuite, et pour finir décomposent l'action en étapes claires et successives.

- Pour analyser une évolution : Dans une analyse, des expressions telles que auparavant, actuellement, et à l'avenir permettent de comparer différentes périodes et de mettre en évidence des changements.

Le choix judicieux de ces organisateurs permet non seulement de clarifier le propos, mais aussi de contrôler le rythme du texte et de maintenir l'engagement du lecteur.

Conseils pratiques et mise en application

Maîtriser les organisateurs temporels demande de la précision et une attention particulière à la cohérence du récit.

Tactiques à appliquer :

- Varier les marqueurs : Pour éviter un style répétitif et lourd, alternez les expressions. Au lieu de répéter ensuite, utilisez puis, par la suite, plus tard ou dans un second temps.

- Maintenir la cohérence : Assurez-vous que le système temporel choisi (temps des verbes) reste constant tout au long du texte pour ne pas désorienter le lecteur.

- Gérer les anachronies : Pour introduire un retour en arrière (analepse) ou une anticipation (prolepse), utilisez des transitions claires comme quelques années auparavant ou bien des années plus tard.

- Équilibrer précision et fluidité : Dosez la précision des dates et des marqueurs. Trop de détails temporels peuvent alourdir la narration, tandis qu'un manque de repères peut la rendre floue.

En appliquant ces stratégies, les élèves apprennent à construire des récits et des explications dont la structure temporelle est non seulement correcte, mais aussi engageante et facile à suivre.

Comparaison des 6 principaux organisateurs textuels

| Organisateur Textuel | 🔄 Complexité d'Implémentation | 💡 Ressources Nécessaires | 📊 Résultats Attendus | 🎯 Cas d'Usage Idéaux | ⭐ Avantages Clés |

|---|---|---|---|---|---|

| Mots de Liaison | Faible à moyen – choix contextuel | Bonne maîtrise linguistique | Texte cohérent et fluide | Argumentation, écrits formels | Améliore fluidité et compréhension |

| Plan en Trois Parties | Moyen – structuration stricte | Organisation soignée des idées | Argumentation claire et équilibrée | Dissertations, analyses, rapports | Structure rassurante et synthétique |

| Paragraphes Thématiques | Moyen – gestion des transitions | Développement thématique par bloc | Organisation modulaire du contenu | Essais, rapports, articles | Facilite lecture et révision ciblée |

| Énumération et Listes Structurées | Faible – formulation parallèle | Respect d’un ordre logique | Clarté et mémorisation rapide | Rapports, guides, synthèses | Consultation rapide et lisibilité accrue |

| Questions Rhétoriques et Interrogations | Moyen – usage réfléchi | Adaptation du ton et rythme | Dynamisation et engagement du lecteur | Discours, essais, articles de vulgarisation | Maintient intérêt et crée complicité |

| Organisateurs Chronologiques et Temporels | Moyen – cohérence temporelle | Utilisation de marqueurs temporels clairs | Suivi naturel des séquences | Récits, processus, analyses historiques | Facilite compréhension de la progression |

Maîtriser les organisateurs textuels : votre prochaine étape

Au terme de ce parcours détaillé, il est clair que les organisateurs textuels sont bien plus que de simples connecteurs ou des formules à mémoriser. Ils constituent l'architecture invisible de tout discours cohérent et percutant. En maîtrisant l'art de les choisir et de les intégrer, vous ne faites pas qu'améliorer la structure de vos écrits; vous aiguisez votre propre pensée logique et analytique.

Nous avons exploré une gamme variée d'outils, des mots de liaison qui tissent des liens subtils entre les idées, jusqu'aux plans structurés qui offrent une vue d'ensemble claire de votre argumentation. Chaque organisateur textuel, exemple à l'appui, a révélé son potentiel pour transformer un ensemble d'idées brutes en un raisonnement fluide et convaincant. La clé du succès réside dans la compréhension de leur fonction : un marqueur temporel n'a pas le même impact qu'un connecteur de cause, et une liste à puces ne remplit pas le même rôle qu'un paragraphe thématique bien développé.

De la théorie à la pratique : vos actions concrètes

Pour que ces concepts deviennent une seconde nature, une pratique délibérée est essentielle. Ne vous contentez pas de reconnaître ces outils dans les textes que vous lisez. Prenez une posture active pour les intégrer dans vos propres productions.

- Analysez activement : Lorsque vous lisez un article, un essai ou même un manuel scolaire, prenez un surligneur et identifiez les organisateurs textuels utilisés par l'auteur. Demandez-vous pourquoi ce choix a été fait et quel effet il produit sur le lecteur.

- Créez une banque personnelle : Au lieu de vous fier à une liste générique, construisez votre propre répertoire d'organisateurs textuels. Classez-les par fonction (addition, opposition, conséquence, etc.) et notez des phrases exemples pour chaque catégorie.

- Expérimentez sans crainte : Lors de la rédaction de vos prochains devoirs, forcez-vous à utiliser une variété d'organisateurs. Essayez de commencer un paragraphe par une question rhétorique ou de structurer une explication complexe à l'aide d'une énumération numérotée. C'est en expérimentant que vous développerez une véritable flexibilité rédactionnelle.

Une compétence pour la vie

La maîtrise des organisateurs textuels transcende largement le cadre scolaire. C'est une compétence fondamentale pour communiquer avec clarté et persuasion dans tous les aspects de la vie. Que ce soit pour rédiger un courriel professionnel, présenter un projet, ou simplement argumenter un point de vue de manière structurée, savoir organiser ses idées est un atout inestimable.

En investissant du temps pour comprendre et appliquer ces stratégies, vous ne travaillez pas seulement pour votre prochaine évaluation; vous construisez des fondations solides pour une communication efficace qui vous servira tout au long de votre parcours académique et professionnel. La route vers une écriture experte commence par ces blocs de construction. Alors, lancez-vous, pratiquez, et observez votre pensée et vos textes se transformer.

Vous ou votre enfant souhaitez un accompagnement personnalisé pour maîtriser ces stratégies et transformer la théorie en compétence solide? Les tuteurs experts de Centretudes sont spécialisés dans l'enseignement de la structure textuelle et peuvent fournir des exercices ciblés et des rétroactions constructives. Visitez notre site pour découvrir comment nous pouvons bâtir ensemble les fondations d'une réussite durable : Centretudes.