Une bonne préparation à l'épreuve uniforme de français au Québec commence par bien comprendre ce qu'on attend de vous. L'épreuve ne teste pas seulement vos connaissances littéraires, mais surtout votre capacité à analyser, à argumenter et à écrire dans un français impeccable.

Décoder les attentes de l'épreuve uniforme de français

L’épreuve uniforme de français (EUF) peut paraître intimidante, c'est vrai. Mais en comprenant bien ses règles du jeu, on transforme le stress en une stratégie gagnante. Cet examen n'est pas un simple contrôle de lecture; il évalue votre maturité intellectuelle et votre habileté à construire une pensée claire et structurée à partir d'un texte littéraire.

Pour réussir, il faut aller au-delà de la simple rédaction. Les correcteurs s'attendent à voir un ensemble de compétences qui fonctionnent en synergie. Une analyse brillante perd toute sa valeur si elle est mal organisée, et une argumentation solide sera pénalisée par des fautes de français qui nuisent à la clarté.

La préparation, ce n'est donc pas juste lire et relire les œuvres. C'est avant tout développer une méthode de travail rigoureuse. C’est cette méthode qui vous permettra de gérer votre temps efficacement le jour de l'examen et de produire un texte qui coche toutes les bonnes cases.

Les trois piliers de la réussite

Le succès à l’EUF repose sur trois compétences interdépendantes. En négliger une seule, c'est comme essayer de faire tenir un tabouret sur deux pattes : ça risque de ne pas fonctionner.

- L'analyse de textes littéraires : Ici, on ne vous demande pas de résumer l'histoire. Il faut aller plus loin et interpréter le message de l'auteur. Les correcteurs veulent voir que vous savez repérer les thèmes, les procédés stylistiques et les intentions cachées derrière les mots. Votre lecture doit être active, curieuse.

- L'argumentation critique : C'est le moteur de votre dissertation. Vous devez formuler une thèse claire et la défendre avec des arguments pertinents, toujours appuyés par des citations bien choisies et bien expliquées. Chaque paragraphe est une brique qui vient solidifier votre raisonnement.

- La maîtrise de la langue : La qualité de votre français est non négociable. On parle ici de la syntaxe, du vocabulaire, de l'orthographe et de la ponctuation. Une langue précise et soignée est le véhicule indispensable pour transmettre une pensée limpide.

Pour mieux visualiser comment ces éléments s'articulent, voici un tableau qui résume ce que les correcteurs évaluent et les erreurs classiques à ne pas commettre.

Les trois piliers de l'évaluation à l'EUF

Ce tableau synthétise les compétences essentielles évaluées lors de l'épreuve et les points critiques à maîtriser pour chacune.

| Compétence évaluée | Ce que cela signifie concrètement | Pièges courants à éviter |

|---|---|---|

| Analyse littéraire | Dégager une thèse, identifier des procédés stylistiques, interpréter le sens profond du texte. | Le résumé de l'histoire (paraphrase), l'analyse superficielle, l'oubli des procédés d'écriture. |

| Argumentation critique | Construire un plan logique, développer des arguments cohérents, utiliser des citations à bon escient. | Les arguments non prouvés, les citations "parachutées" sans analyse, le manque de liens logiques. |

| Maîtrise de la langue | Rédiger dans un français clair et précis, sans fautes d'orthographe, de syntaxe ou de grammaire. | Les phrases trop longues et confuses, les erreurs de syntaxe, un vocabulaire pauvre ou imprécis. |

Ce tableau est une bonne boussole pour guider votre préparation et vous aider à identifier les points sur lesquels vous devez travailler en priorité.

Ce que les correcteurs recherchent vraiment

Au-delà des aspects techniques, les évaluateurs sont très sensibles à la cohérence de votre texte. Ils aiment lire une copie fluide, où les idées s'enchaînent naturellement grâce à des transitions soignées et où la démonstration avance sans tourner en rond.

La clé n'est pas de tout dire sur une œuvre, mais de bien dire quelque chose de pertinent. Une thèse modeste mais brillamment défendue aura toujours plus de valeur qu'une analyse ambitieuse mais confuse.

Les citations, par exemple, ne sont pas de simples décorations. Elles doivent être analysées. Expliquez ce que l'extrait révèle et en quoi il appuie votre argument. Montrez que vous comprenez non seulement ce que le texte dit, mais aussi comment il le dit. Pour aller plus loin sur ce sujet, notre guide sur l'épreuve unique de français vous donnera d'autres exemples concrets.

L'importance de la structure et de la logique

Une bonne dissertation, c'est un peu comme un édifice bien conçu. L'introduction pose les fondations en présentant le sujet et votre thèse. Chaque paragraphe du développement est un étage qui ajoute une preuve solide, bien arrimée à la précédente. Finalement, la conclusion offre une vue d'ensemble du bâtiment et boucle la démonstration de façon convaincante.

Cette logique interne est cruciale. Un correcteur doit pouvoir suivre votre pensée sans effort. C'est la clarté de votre plan et la pertinence de vos arguments qui transforment une suite d'idées en une véritable réflexion critique.

Construire un plan de révision qui fonctionne vraiment

On ne se prépare pas à l'épreuve uniforme de français à la dernière minute. Soyons clairs. Le secret, c'est un plan d'action réaliste, bien ancré dans votre quotidien et vos obligations. Il s'agit de bâtir un calendrier sur plusieurs semaines qui transforme l'étude en une routine productive, pas en une source d'angoisse.

Le but est simple : on veut à tout prix éviter le bachotage intensif. Celui qui mène à l'épuisement et qui fait en sorte qu'on oublie tout dès la sortie de l'examen. Une approche progressive, c'est la clé pour vraiment assimiler les concepts, peaufiner son analyse et maîtriser les subtilités de la langue française.

Pensez-y comme la définition de votre parcours de formation personnel. En planifiant vos efforts, vous vous donnez les moyens de progresser de manière constante et de voir concrètement vos progrès, ce qui est beaucoup plus motivant.

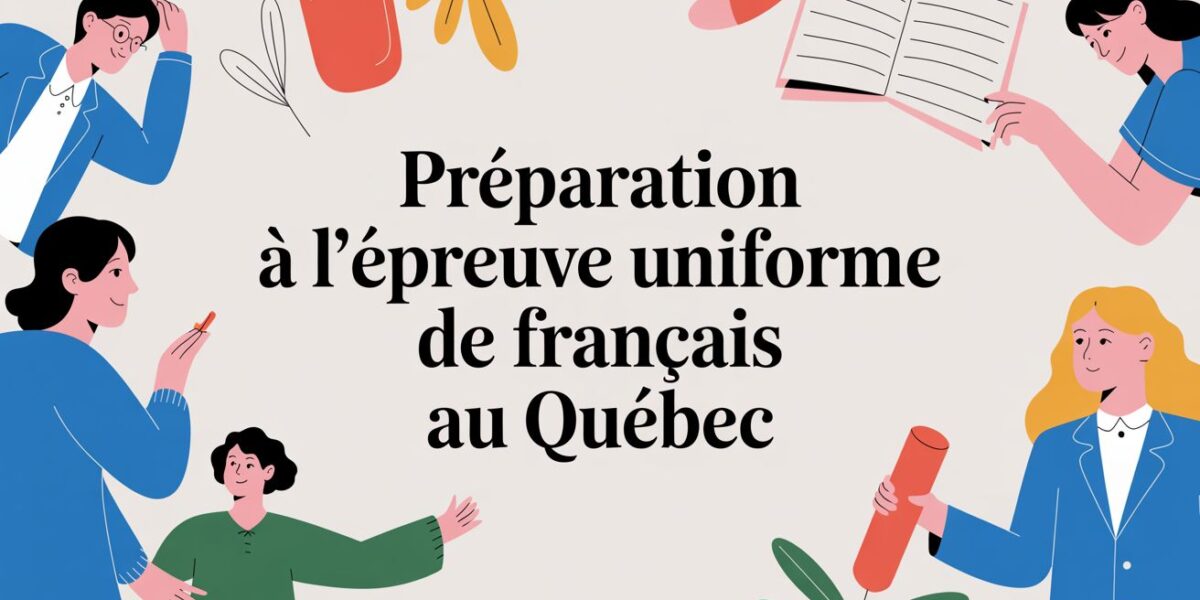

Globalement, on peut simplifier la préparation en trois grandes étapes : la lecture approfondie des œuvres, l'analyse critique des textes, puis la rédaction structurée de la dissertation.

Comme le montre cette infographie, chaque étape découle logiquement de la précédente. C'est un cycle de compétences interdépendantes qui est absolument essentiel pour réussir.

Établir un calendrier de révision réaliste

La toute première chose à faire est d'évaluer le temps dont vous disposez. Et là, il faut être honnête avec soi-même. Ça ne sert à rien de prévoir des blocs d'étude de quatre heures chaque soir si vous jonglez avec d'autres cours, un travail ou des engagements familiaux. Mieux vaut viser des sessions plus courtes, mais plus fréquentes et vraiment productives.

Un bon point de départ est de planifier sur une période de 6 à 8 semaines avant le jour J. Ça laisse amplement le temps de tout couvrir sans se sentir bousculé.

Voici un exemple de répartition hebdomadaire que vous pouvez adapter à votre sauce :

- Lecture et relecture des œuvres : 2 séances de 45 minutes

- Analyse et recherche de citations : 2 séances de 60 minutes

- Rédaction de plans ou de paragraphes : 1 séance de 90 minutes

- Révision ciblée (grammaire, syntaxe) : 3 séances de 20 minutes

Cette structure permet de varier les plaisirs pour ne pas saturer et de renforcer chaque compétence petit à petit. La régularité, c'est vraiment ça, le secret.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites sessions. Vingt minutes par jour pour revoir une règle de grammaire, c'est souvent bien plus payant qu'une séance de trois heures une fois par semaine.

Organiser vos semaines de travail

Une fois que vous avez votre structure générale, il faut la transformer en objectifs concrets pour chaque semaine. L'idée, c'est de créer une progression logique : on commence par les bases et on monte tranquillement vers des exercices plus complexes.

Par exemple, votre plan sur 8 semaines pourrait ressembler à ça :

-

Semaines 1-2 : Appropriation des œuvres

- Lecture (ou relecture) active des textes au programme.

- Prise de notes sur les thèmes, les personnages, les procédés de style importants.

- Repérage des passages clés qui feront de bonnes citations.

-

Semaines 3-4 : Développement de l'analyse

- Formulation de questions de dissertation possibles.

- Création de fiches thématiques avec des citations pertinentes.

- Rédaction de paragraphes d'analyse sur des extraits précis.

-

Semaines 5-6 : Maîtrise de la structure

- Construction de plans de dissertation détaillés pour différentes questions.

- Rédaction complète d'introductions et de conclusions.

- Travail sur les transitions entre les paragraphes pour assurer la fluidité.

-

Semaines 7-8 : Simulation et révision finale

- Rédaction d'une dissertation complète en temps limité (4h30).

- Relecture attentive pour traquer les erreurs de langue.

- Révision des points de grammaire qui vous posent encore problème.

Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour créer un plan qui vous ressemble, un service de tutorat pour l'épreuve uniforme de français peut offrir un accompagnement sur mesure et vous aider à cibler les points faibles à travailler en priorité.

Garder le cap et ajuster le tir

Surtout, rappelez-vous que votre plan n'est pas coulé dans le béton. La vie arrive, avec ses imprévus, et c'est tout à fait normal de devoir ajuster son horaire. Vous manquez une séance? Pas de panique, ne culpabilisez pas. Reprenez simplement là où vous vous étiez arrêté.

Pour rester motivé, suivez vos progrès. Cochez les tâches accomplies dans votre calendrier. Voir tout le travail que vous avez déjà fait est un excellent stimulant. Si vous sentez qu'un aspect vous prend plus de temps que prévu, n'hésitez pas à réallouer des heures. La flexibilité, c'est votre meilleure alliée pour une préparation réussie.

Transformer votre lecture en une analyse percutante

L’analyse littéraire, c’est le véritable moteur de votre dissertation critique. Pour réussir, il faut aller bien au-delà du simple résumé de l'histoire. La compétence qui est vraiment évaluée ici, c’est votre capacité à lire entre les lignes, à questionner le texte et à en faire ressortir le sens caché.

Une bonne préparation à l'épreuve uniforme de français au Québec exige de passer d'une lecture passive à une lecture active. Voyez-vous comme un détective : chaque mot, chaque figure de style, chaque décision de l’auteur est un indice. Votre mission? Les assembler pour construire une interprétation qui tient la route et qui saura convaincre.

C’est précisément cette démarche qui fait la différence entre une copie ordinaire et une copie qui sort du lot. C'est en montrant que vous avez saisi les intentions de l'auteur et les rouages du texte que vous irez chercher les points qui comptent.

Développer une lecture active et critique

La première étape pour changer votre façon de lire, c’est d’entrer en dialogue avec le texte. Ne le laissez pas simplement défiler sous vos yeux. Prenez un crayon et devenez un lecteur impliqué. L'annotation n'est pas une perte de temps; c'est un investissement qui vous en fera gagner beaucoup au moment de la rédaction.

Voici quelques techniques d'annotation qui ont fait leurs preuves :

- Surlignez avec un code couleur : une couleur pour les thèmes importants, une autre pour les procédés stylistiques (métaphores, comparaisons), et une troisième pour les citations qui vous semblent particulièrement révélatrices.

- Écrivez dans les marges : posez des questions, notez des liens entre différentes parties du texte, résumez l'idée clé d'un paragraphe. Ces notes deviendront la matière brute de vos arguments.

- Utilisez des symboles : un point d'exclamation pour un passage qui vous surprend, un point d'interrogation pour une idée plus floue, une étoile pour une citation que vous pourriez utiliser.

Cette méthode vous oblige à rester concentré et à réfléchir en temps réel. Au lieu de vous retrouver devant une page blanche angoissante, vous aurez déjà sous la main un document de travail rempli de pistes à explorer.

Repérer les citations qui frappent juste

Attention, toutes les citations ne se valent pas. Une citation percutante n'est pas forcément longue ou poétique. C'est celle qui résume parfaitement une idée, qui illustre un procédé de manière claire ou qui met en lumière une tension essentielle de l'œuvre.

Un excellent argument soutenu par une citation faible perdra tout son impact. À l'inverse, une citation bien choisie et finement analysée peut éclairer tout un paragraphe et prouver votre compréhension approfondie du texte.

Pour dénicher ces pépites, retournez aux passages qui vous ont fait réagir pendant votre première lecture. Les moments de tension, les dialogues clés ou les descriptions très imagées sont souvent des mines d'or. Le but n'est pas d'en accumuler le plus possible, mais de sélectionner celles qui serviront le mieux votre propos.

De l'observation à l'interprétation

Une fois que vous avez repéré un élément intéressant – un thème, un symbole, une figure de style –, le vrai travail commence. L'erreur classique est de s'arrêter à la simple observation.

- Observation (insuffisant) : « L'auteur utilise une métaphore pour décrire la ville. »

- Analyse (ce qui est attendu) : « En comparant la ville à une 'jungle de béton', l'auteur fait bien plus que décrire un paysage urbain. Il suggère un environnement hostile, sans règles, où la loi du plus fort prévaut, ce qui renforce le sentiment d'aliénation du personnage principal. »

L'analyse, c'est répondre à la question : « Quel est l'effet produit par ce choix de l'auteur? » C'est en expliquant le pourquoi et le comment que vous montrez une réelle profondeur. Chaque élément de style est un outil au service d'une intention. Votre rôle est de décoder cette intention et de l'intégrer à votre argumentation.

Cette approche rigoureuse est au cœur des stratégies qui mènent au succès. Pour preuve, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a affiché un taux de réussite de 95,2 % en 2020-2021, bien au-dessus de la moyenne provinciale, grâce à un encadrement qui pousse justement les étudiants à développer cette analyse fine. Pour en apprendre davantage sur ces méthodes performantes, vous pouvez consulter les données de l'Observatoire du réseau collégial québécois.

Bâtir une dissertation critique qui captive le correcteur

Après des heures d'analyse des textes, la dissertation, c'est votre moment de vérité. Elle est la vitrine de votre pensée, la preuve que vous avez non seulement lu, mais surtout compris en profondeur les enjeux des œuvres au programme. Pour qu'elle frappe juste, sa structure doit être d'une logique implacable.

Le correcteur ne cherche pas un feu d'artifice d'idées brillantes lancées au hasard. Il veut suivre une argumentation claire, fluide et convaincante. Chaque partie de votre texte, de la première phrase de l'intro au point final de la conclusion, doit servir un seul but : prouver votre thèse.

Une bonne préparation à l'épreuve uniforme de français au Québec passe par la maîtrise de cet art d'assembler les arguments. Il ne s'agit pas de jeter vos idées sur le papier, mais de les orchestrer pour créer un tout cohérent qui guide votre lecteur sans effort.

Formuler une thèse qui donne le ton

Votre thèse, c’est le cœur battant de votre dissertation. C'est une affirmation précise qui répond directement à la question posée et qui va orienter toute votre démonstration. Elle doit être assez pointue pour être prouvée en 900 mots, mais assez riche pour nourrir trois arguments solides.

Une thèse faible se contente de décrire une évidence. Une thèse forte, elle, propose une interprétation, un angle d'attaque original qui pique la curiosité.

- Exemple de thèse faible : « Dans Le Survenant, l’arrivée du personnage principal perturbe la routine du Chenal du Moine. » (C'est une observation, pas un argument.)

- Exemple de thèse forte : « Dans Le Survenant, l’étranger incarne une modernité menaçante qui, en confrontant les habitants du Chenal du Moine à leurs propres limites, révèle la fragilité de leur mode de vie traditionnel. » (Ça, c'est une interprétation qui se défend.)

Cette affirmation devient votre promesse au lecteur. Le reste de votre dissertation servira à la tenir.

Construire des paragraphes de développement en béton

Chaque paragraphe de votre développement est comme une mini-démonstration au service de votre thèse. Pour assurer une clarté maximale, adoptez la structure éprouvée Idée-Preuve-Explication.

- Idée principale : Débutez avec une phrase claire qui annonce l'argument du paragraphe. Cette phrase doit découler logiquement de votre thèse.

- Preuve : Intégrez une ou deux citations courtes et bien choisies pour appuyer votre idée. Ne les laissez pas tomber là comme un cheveu sur la soupe; introduisez-les de façon fluide.

- Explication : C’est ici que le vrai travail commence. Analysez la citation. Expliquez en quoi les mots, les images ou les procédés de style de l'auteur viennent prouver votre argument. C'est le moment de montrer votre finesse d'analyse.

Ne laissez jamais une citation parler d’elle-même. C’est votre analyse qui lui donne du sens et de la force dans votre argumentation. Le correcteur veut lire votre interprétation, pas simplement relire l'auteur.

L'enchaînement de vos paragraphes doit lui aussi suivre une logique. Pensez à votre argumentation comme à une histoire : l'ordre de vos arguments compte. Vous pouvez aller du plus simple au plus complexe, ou du plus évident au plus subtil.

Maîtriser l'art des transitions

Les transitions sont le ciment de votre dissertation. Ce sont ces petits mots ou courtes phrases qui lient vos paragraphes et rendent la lecture agréable. Sans elles, votre texte a l'air d'une simple liste d'idées.

Des marqueurs de relation bien choisis (En effet, De plus, Cependant, Par conséquent) guident le lecteur dans votre raisonnement. Ils signalent une progression, une opposition ou une conséquence. C'est un détail qui fait toute la différence pour un correcteur fatigué.

D'ailleurs, certains cégeps excellent dans la préparation de leurs étudiants à ces exigences. Les données du ministère de l’Enseignement supérieur montrent que des établissements comme celui de Beauce-Appalaches, affichant un taux de réussite de 92,7 %, misent sur un suivi rigoureux.

Rédiger une introduction et une conclusion mémorables

L'introduction et la conclusion encadrent votre pensée. Elles doivent être impeccables, car ce sont les premières et dernières impressions que vous laissez.

-

L’introduction (en trois temps) :

- Sujet amené : Une phrase d'accroche qui introduit le thème ou l'œuvre de façon générale.

- Sujet posé : Présentation de l'auteur, du titre, de la question, pour aboutir à votre thèse.

- Sujet divisé : L'annonce claire de vos trois arguments.

-

La conclusion (en deux temps) :

- Synthèse : Un rappel de votre thèse et de vos arguments, mais reformulé. Montrez que la boucle est bouclée.

- Ouverture : Une phrase finale qui élargit la réflexion en reliant le sujet à un autre thème, une autre œuvre ou un enjeu plus large. Évitez les clichés et les questions vagues.

Pour ceux qui peinent à mettre en place cette structure ou à affiner leurs arguments, un soutien personnalisé peut tout changer. Pour en savoir plus, consultez notre page sur les cours privés et le tutorat en français pour un accompagnement ciblé.

Aborder le jour de l'épreuve avec calme et stratégie

Après des semaines, voire des mois, de préparation, le jour J arrive enfin. Toute votre analyse littéraire et votre maîtrise de la structure de la dissertation peuvent être compromises par une mauvaise gestion du temps ou un pic de stress. Cette dernière ligne droite est cruciale.

Aborder l'épreuve uniforme de français avec calme et une stratégie claire est tout aussi important que le savoir accumulé. Il s'agit de mettre en place les bonnes conditions pour que votre cerveau fonctionne à son plein potentiel, sans être paralysé par l'anxiété.

C'est le moment de transformer votre préparation en performance. Voyons ensemble comment orchestrer cette journée pour en faire une réussite, de la veille de l'examen jusqu'à la dernière relecture de votre copie.

La veille de l'examen : préparation mentale et logistique

La soirée avant l'épreuve ne doit pas être une séance de bachotage frénétique. Au contraire, c'est une phase de mise en condition. Votre objectif est de libérer votre esprit pour qu'il soit frais et disponible.

Cessez toute révision intensive en début de soirée. Faire confiance au travail que vous avez déjà accompli est une étape essentielle. Relire vos notes une dernière fois rapidement est acceptable, mais se lancer dans une dissertation de pratique serait contre-productif.

Préparez plutôt méticuleusement tout votre matériel :

- Stylos efficaces : Assurez-vous d'avoir au moins deux stylos avec lesquels vous aimez écrire.

- Dictionnaires et grammaire : Vérifiez que vous avez bien les ouvrages autorisés, comme Antidote ou Le Robert.

- Une montre : Ne comptez pas sur votre téléphone, qui sera interdit. Une simple montre est votre meilleure alliée pour gérer le temps.

- Collation et boisson : Une bouteille d'eau et une collation discrète (barre de céréales, noix) peuvent vous redonner de l'énergie.

Une bonne nuit de sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Visez entre 7 et 8 heures de repos pour optimiser vos fonctions cognitives.

Gérer les 4 heures 30 : une répartition stratégique

Le chronomètre est lancé. Les 4 heures et 30 minutes peuvent sembler longues, mais elles passent très vite si elles sont mal gérées. Avoir un plan de match clair vous évitera de paniquer.

Voici une répartition du temps qui a fait ses preuves et que vous pouvez adapter :

| Étape de l'épreuve | Temps alloué (recommandé) | Objectifs clés |

|---|---|---|

| Lecture et analyse | 45 à 60 minutes | Comprendre la question, lire activement les textes, annoter, repérer les citations pertinentes. |

| Plan détaillé | 30 à 45 minutes | Formuler la thèse, structurer les arguments (Idée-Preuve-Explication), organiser les paragraphes. |

| Rédaction | 2 heures à 2 heures 30 | Rédiger l'introduction, le développement et la conclusion en suivant le plan. Ne pas chercher la perfection. |

| Relecture et correction | 30 minutes (minimum) | Traquer les fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe. Vérifier la cohérence. |

Cette structure vous donne des balises claires et vous empêche de passer trop de temps sur une seule étape au détriment des autres.

La relecture finale n'est pas une simple formalité. C'est là que vous pouvez sauver des points précieux. Une copie propre et sans fautes d'inattention envoie un signal très positif au correcteur sur votre rigueur.

Dompter le stress et garder sa concentration

Même avec la meilleure préparation, le stress peut survenir. La clé est de ne pas le laisser prendre le contrôle. Si vous sentez la panique monter, prenez une pause de 30 secondes.

Fermez les yeux et pratiquez la respiration carrée : inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, expirez 4 secondes et attendez 4 secondes avant de recommencer. Cet exercice simple aide à réguler le rythme cardiaque et à recentrer votre attention.

Si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé pour développer ces stratégies, notre programme d'inscription à la préparation pour l'épreuve uniforme inclut des modules sur la gestion du temps et du stress.

Finalement, rappelez-vous que vous avez travaillé fort. Faites confiance à vos compétences et abordez cette épreuve comme une occasion de montrer ce que vous savez faire.

Les questions qui reviennent souvent sur l'EUF

Même avec le meilleur plan du monde, il reste souvent quelques zones d'ombre. La préparation à l'épreuve uniforme de français au Québec amène son lot de questions bien légitimes, surtout quand la date fatidique approche. On a donc regroupé ici les doutes les plus fréquents pour vous aider à y voir plus clair et à aborder l'examen avec confiance.

Avoir des réponses claires, c'est la meilleure façon de solidifier votre stratégie et de vous concentrer sur l'essentiel : montrer ce que vous savez faire.

C'est quoi la note de passage, et comment ça marche?

La note pour passer l'épreuve uniforme de français est de 60 %. Par contre, ce n'est pas aussi simple qu'une simple moyenne. Pour réussir, il faut atteindre le seuil minimal dans trois grands critères, qui sont évalués séparément.

Ces trois critères sont :

- La compréhension et la qualité de l'argumentation : Est-ce que vous avez bien compris les textes? Votre thèse est-elle pertinente? Vos arguments tiennent-ils la route?

- La structure du texte : La logique de votre plan, la clarté de vos paragraphes, la fluidité des liens entre vos idées.

- La maîtrise de la langue : L'orthographe, la grammaire, la syntaxe et la richesse de votre vocabulaire.

Attention, c'est un point crucial : une note spectaculaire en argumentation ne pourra pas compenser de grosses lacunes en français. Il faut absolument obtenir un résultat suffisant dans chacun de ces trois domaines pour réussir.

Est-ce que je peux couler juste à cause des fautes?

Oui, sans aucun doute. C'est l'une des réalités de l'EUF qu'il faut bien comprendre. Votre analyse littéraire peut être brillante et votre argumentation, béton, mais si vous faites trop d'erreurs de langue, c'est l'échec assuré.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a des barèmes très clairs là-dessus. Si vous dépassez un certain nombre de fautes par rapport à la longueur de votre texte, l'échec est automatique, peu importe la qualité du reste. Voilà pourquoi la relecture n'est pas une option; c'est l'étape qui peut littéralement sauver votre examen.

Si je coule, je peux reprendre l'épreuve combien de fois?

Bonne nouvelle : il n'y a aucune limite. Si vous échouez, vous pouvez simplement vous réinscrire à la prochaine session d'examen. L'important, c'est de prendre le temps de bien analyser ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas refaire les mêmes erreurs.

Chaque tentative est une chance de s'améliorer. Si vous sentez que vous bloquez, c'est peut-être le signe qu'il faut aller chercher un coup de main. Les témoignages d'étudiants qui ont réussi après plusieurs essais le montrent bien : un accompagnement ciblé fait souvent toute la différence pour surmonter des difficultés précises.

L'EUF, c'est vraiment obligatoire?

Oui, la réussite de l'épreuve uniforme de français est une condition obligatoire pour obtenir votre diplôme d'études collégiales (DEC) au Québec. Peu importe votre programme, que vous soyez en sciences, en arts ou en techniques, c'est un passage obligé.

Sans cette réussite, pas de DEC. Ça peut donc vous fermer les portes de l'université ou de certains emplois qui exigent le diplôme. La plupart des universités québécoises demandent la preuve de réussite de l'EUF, car elle confirme que vous avez le niveau de français écrit nécessaire pour des études supérieures.

J'ai droit à quel matériel pendant l'examen?

Le jour J, vous avez le droit d'apporter quelques outils qui peuvent être de vrais alliés. Assurez-vous d'avoir les bonnes éditions et, surtout, de savoir comment les utiliser rapidement pour ne pas perdre de temps.

Voici ce qui est généralement permis :

- Un dictionnaire de la langue française : un classique comme Le Petit Robert ou le Larousse.

- Une grammaire : Le Bon Usage de Grevisse est une référence, mais une grammaire plus simple peut aussi faire l'affaire.

- Un dictionnaire des synonymes et des antonymes.

- Un dictionnaire bilingue si vous êtes un étudiant allophone (sous certaines conditions).

Oubliez les outils numériques comme Antidote. Tout doit être en version papier. Mon conseil : pratiquez-vous avec vos livres quelques semaines avant l'examen pour être à l'aise avec leur structure.

Une bonne préparation est votre meilleure arme contre le stress et les mauvaises surprises. Chez Centretudes, nos tuteurs spécialisés connaissent les exigences de l'EUF sur le bout des doigts. Ils peuvent vous aider à bâtir un plan de révision sur mesure pour transformer vos points faibles en forces.

Pour en savoir plus sur notre approche personnalisée, visitez https://centretudes.ca.