Pour bien faire la différence entre sa, ca et ça, l'astuce la plus simple est celle du remplacement. C'est un petit truc tout bête, mais terriblement efficace. Si vous pouvez remplacer le mot par ma ou ta, alors c'est sa. Si vous pouvez le remplacer par cela, il faut écrire ça.

L'astuce de remplacement pour ne plus jamais hésiter

Allons droit au but avec une méthode infaillible pour enfin savoir quand utiliser sa, ca ou ça. La confusion entre ces homophones est une des erreurs les plus fréquentes en français, mais une simple technique de substitution peut régler le problème une bonne fois pour toutes.

L'idée, c'est de tester la phrase en remplaçant le mot qui vous fait douter. Cette petite vérification ne demande aucune connaissance grammaticale compliquée et fonctionne presque à tous les coups. Voyez ça comme votre premier outil pour écrire avec plus d'assurance.

Le test pour « sa »

Le mot « sa » est ce qu'on appelle un déterminant possessif. Il indique simplement que quelque chose appartient à quelqu'un. Pour être sûr que c'est le bon mot, essayez de le remplacer par un autre déterminant possessif comme « ma » ou « ta ». Si la phrase a toujours du sens, vous avez votre réponse.

- Exemple : Elle a perdu sa/ça/ca clé.

- Test : Elle a perdu ma clé. (La phrase fonctionne parfaitement.)

- Conclusion : Il faut donc écrire « sa clé ». Facile, non?

Le test pour « ça »

De son côté, « ça » est un pronom démonstratif. C'est en fait une contraction un peu plus familière de « cela ». On l'utilise pour désigner une chose, une idée ou une situation en général. Le test est tout aussi simple : essayez de le remplacer par « cela ».

- Exemple : Je pense que sa/ça/ca va bien se passer.

- Test : Je pense que cela va bien se passer. (La phrase est tout à fait correcte.)

- Conclusion : Vous devez donc écrire « ça va bien se passer ».

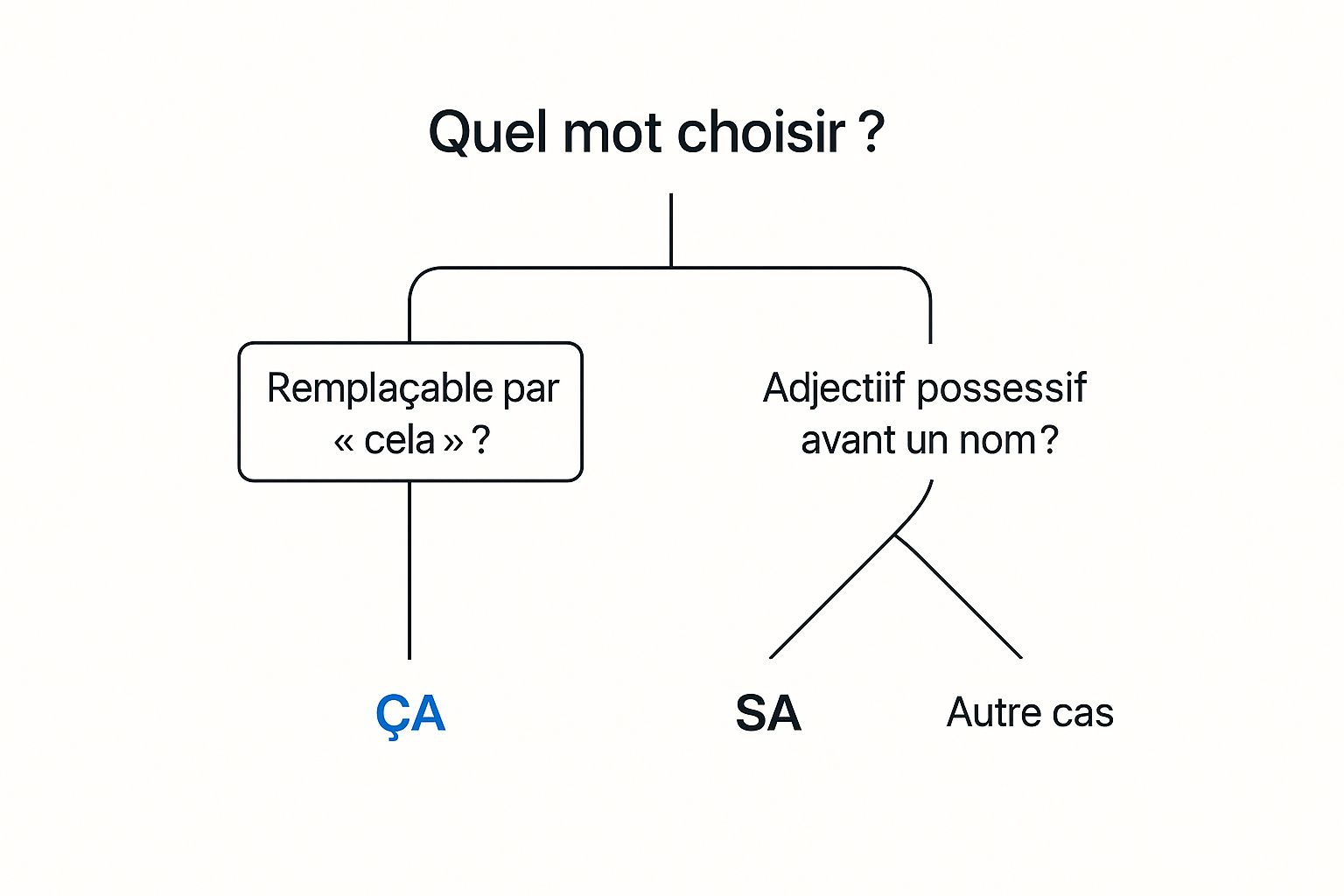

Pour vous aider à visualiser ce petit processus mental, jetez un œil à cet arbre de décision qui résume la méthode à suivre pour faire le bon choix.

Ce graphique montre bien que le remplacement par « cela » est le premier réflexe à avoir pour identifier « ça », ce qui simplifie grandement la décision. Pour une analyse plus complète, notre guide sur la différence entre sa et ça vous donnera encore plus d'exemples.

Pour ne plus faire d'erreur, l'astuce de remplacement est vraiment votre meilleure alliée. Voici un petit tableau pour vous aider à y voir plus clair en un coup d'œil.

Tableau de vérification rapide

| Mot à vérifier | Nature du mot | Remplacer par… | Exemple concret |

|---|---|---|---|

| sa | Déterminant possessif | ma ou ta | Il prend sa voiture → Il prend ma voiture |

| ça | Pronom démonstratif | cela | Ça me plaît beaucoup → Cela me plaît beaucoup |

Avec ce tableau en tête, vous avez tout ce qu'il faut pour appliquer la bonne orthographe sans hésiter.

La clé, c'est de transformer ce questionnement en réflexe. En cas de doute, posez-vous toujours la question : est-ce que je peux le remplacer par « ma » ou par « cela » ?

Utiliser 'sa' pour indiquer la possession

Maintenant que nous avons vu l'astuce de remplacement, entrons dans le vif du sujet avec « sa ». Ce petit mot, qu'on appelle un déterminant possessif, sert simplement à montrer à qui ou à quoi appartient quelque chose. En gros, il établit un lien de possession.

Par exemple, quand on dit « Marie prend sa valise », le mot « sa » nous dit immédiatement que la valise est à Marie. Facile, non? De même, dans « L’entreprise annonce sa stratégie », on comprend que c'est la stratégie de l'entreprise. Mais attention, c'est là qu'une petite subtilité peut nous jouer des tours.

La principale difficulté avec « sa » n'est pas de savoir ce qu'il veut dire, mais de savoir avec quoi l'accorder. Contrairement à ce que beaucoup pensent, « sa » ne s'accorde pas avec la personne qui possède l'objet, mais bien avec le nom qui le suit.

L'accord de « sa » se fait toujours avec le nom féminin singulier qu'il accompagne. Peu importe si le propriétaire est un homme ou une femme, c'est le secret pour ne plus jamais se tromper.

La règle de l'accord en action

Pour que ce soit bien clair, regardons simplement le genre et le nombre du mot qui vient juste après. Si ce mot est féminin et au singulier, alors « sa » est le bon choix. C'est tout!

Voyons quelques exemples concrets :

- Paul sort avec sa copine. (le mot « copine » est féminin singulier)

- Julie a retrouvé sa montre. (le mot « montre » est féminin singulier)

- Le chien attend sa gamelle. (le mot « gamelle » est féminin singulier)

Dans chaque phrase, que le possesseur soit un homme (Paul), une femme (Julie) ou même un animal, c'est le nom qui suit — « copine », « montre », « gamelle » — qui nous oblige à utiliser « sa ».

Cette règle est fondamentale et vous sauvera de bien des maux de tête avec ses cousins « son » et « ses ». Maîtriser ce point est crucial, car une petite erreur peut changer complètement le sens d'une phrase. Si ces règles d'accord vous semblent encore un peu floues, un tutorat en français peut offrir un soutien personnalisé pour solidifier ces bases une bonne fois pour toutes.

Employer « ça » pour désigner une idée ou une chose

Maintenant que le possessif « sa » n’a plus de secret pour vous, passons à son cousin, le fameux « ça ». Ce petit mot est un véritable pilier de la langue parlée. Pensez-y : vous l'utilisez constamment.

« Ça », c’est tout simplement la version courte et courante de « cela ». Il nous permet de parler d'une chose, d'une idée ou d'une situation sans la nommer directement. C'est le pronom passe-partout qui rend nos conversations plus naturelles et fluides.

Au lieu de formuler une phrase lourde comme « La manière dont il a réagi à la situation me déplaît », on dira bien plus spontanément : « J'aime pas ça ». C'est direct, efficace et tout le monde comprend.

Savoir quand utiliser « ça » ou « cela »

Alors, quelle est la différence entre « ça » et son grand frère, « cela »? C’est avant tout une question de registre de langue. « Ça » est la vedette du langage courant, celui qu’on emploie tous les jours avec nos proches. « Cela », lui, est plus formel, plus soutenu. On le garde pour l'écrit, les discours ou les contextes professionnels où un ton plus posé est de mise.

Par exemple, dans un courriel important, on écrira « Cela nous semble être la meilleure approche » plutôt que « Ça nous semble être la meilleure approche ». Saisir cette nuance est un excellent moyen d'adapter son style et de maîtriser les différents types de texte en français, chacun avec ses propres codes.

L'astuce à retenir : Dans le doute, souvenez-vous que « ça » fonctionne dans 90 % des conversations de tous les jours. Si vous voulez ajouter une touche de sérieux ou de formalité, optez pour « cela ». Le choix dépend entièrement du contexte et de votre interlocuteur.

Attention à ne pas tout mélanger! On croise parfois l'acronyme « CA », qui peut vouloir dire « chiffre d'affaires » dans le monde des affaires. Il est essentiel de bien distinguer le pronom de l'acronyme pour éviter toute méprise, surtout dans un contexte professionnel.

Comprendre le cas de « ca » sans cédille

Parlons maintenant du cas un peu particulier de « ca » sans la cédille. On pense souvent, à tort, qu'il s'agit d'une autre façon d'écrire « ça », mais la réalité est bien différente. En vérité, « ca » est une abréviation très informelle, un raccourci de clavier qu'on utilise pour aller plus vite.

Son usage est tout juste toléré dans les communications très rapides, comme les textos ou les messages instantanés entre amis. Vous le verrez dans des phrases comme « ca va » ou « ca marche ». C'est rapide, oui, mais grammaticalement incorrect.

Langage familier ou faute d’orthographe

La ligne est très claire : utiliser « ca » dans un courriel professionnel, un travail scolaire ou tout autre document officiel est tout simplement une faute. Pour réussir ses études, savoir faire cette distinction est essentiel. Si vous cherchez des astuces pour étudier efficacement, maîtriser ces bases du français est un excellent point de départ.

Pour faire simple : « ca » n'est jamais une solution de rechange pour « ça ». C'est une simplification à garder pour le cadre privé et informel. Dès que le contexte demande un minimum de soin, il faut l'oublier.

« CA » en majuscules : un tout autre univers

Pour ajouter un petit niveau de complexité, vous pourriez rencontrer « CA », entièrement en majuscules. N'y voyez aucun rapport avec le pronom. Il s'agit en fait d'un acronyme qui peut avoir plusieurs sens selon le contexte :

- Chiffre d'Affaires dans le monde des affaires.

- Conseil d'Administration au sein d'une entreprise ou d'un organisme.

Dans certains contextes, « CA » peut aussi désigner une entité géographique, comme une communauté d'agglomération. En France, par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est parfois abrégée PACA. C'est une région très dynamique, avec une population qui devrait atteindre 5,1 millions d'habitants en 2025. Vous pouvez en apprendre plus sur les projections démographiques françaises sur linfodurable.fr.

Mettez vos nouvelles connaissances en pratique

La théorie, c’est bien, mais la pratique, c’est là que la magie opère. Pour que les règles de « sa », « ca » et « ça » deviennent de véritables réflexes, il n'y a pas de secret : il faut s’exercer. Cette section est conçue pour transformer vos nouvelles connaissances en compétences solides.

Nous allons commencer en douceur avec des phrases à compléter. L'idée est de vous mettre en confiance et de vous faire appliquer activement ce que nous venons de voir. Prêt à tester vos acquis?

Exercice 1 : phrases à compléter

Choisissez la bonne orthographe entre sa, ca ou ça pour compléter chaque phrase. Prenez votre temps et, en cas de doute, n'hésitez pas à utiliser l'astuce du remplacement (« ma/ta » ou « cela »).

- Est-ce que ____ te dérange si je prends ____ voiture ?

- ____ ne se fait pas de dire des choses pareilles.

- Elle m'a montré ____ nouvelle maison ; ____ a l'air magnifique.

- Je crois que ____ va être compliqué, mais c'est ____ décision.

- Il faut que tu arrêtes ____ tout de suite, ____ devient ridicule.

Alors, comment vous en êtes-vous sorti? Vérifions ça ensemble.

La clé pour maîtriser la distinction entre sa, ca et ça n'est pas la mémorisation par cœur, mais bien l'application répétée. Chaque exercice renforce le bon chemin dans votre cerveau, rendant le choix correct de plus en plus instinctif.

Corrections et explications

Analyser ses erreurs est tout aussi important que de trouver les bonnes réponses. Voici les corrections détaillées avec le raisonnement derrière chaque choix pour bien ancrer votre compréhension.

- Phrase 1 : Est-ce que ça te dérange si je prends sa voiture ?

- Ça : On peut facilement dire « Est-ce que cela te dérange… ».

- Sa : Il s'agit de la voiture qui lui appartient. On pourrait dire « …si je prends ta voiture ».

- Phrase 2 : Ça ne se fait pas de dire des choses pareilles.

- Ça : Le remplacement par « Cela ne se fait pas… » fonctionne parfaitement ici.

- Phrase 3 : Elle m'a montré sa nouvelle maison ; ça a l'air magnifique.

- Sa : C'est « la sienne », la maison qui lui appartient. On pourrait dire « ma nouvelle maison ».

- Ça : Ici, on parle de la situation, de l'impression générale. « Cela a l'air magnifique » est tout à fait correct.

- Phrase 4 : Je crois que ça va être compliqué, mais c'est sa décision.

- Ça : On peut remplacer par « Cela va être compliqué ».

- Sa : La décision lui appartient. On pourrait dire « C'est ma décision ».

- Phrase 5 : Il faut que tu arrêtes ça tout de suite, ça devient ridicule.

- Ça (les deux fois) : Dans les deux cas, on peut remplacer le mot par « cela » sans changer le sens de la phrase.

Questions fréquentes sur sa, ca et ça

Pour solidifier vos acquis et lever les derniers doutes, explorons ensemble les questions les plus courantes sur l'utilisation de sa, ca et ça. Nous y apportons des réponses claires et directes pour vous aider à ne plus jamais faire l’erreur.

Même avec les meilleures astuces en poche, certaines situations précises peuvent encore prêter à confusion. L’objectif ici est de démystifier ces cas particuliers pour que votre maîtrise de ces homophones soit parfaite.

Peut-on systématiquement remplacer « ça » par « cela » ?

Oui, dans la grande majorité des cas. C'est d'ailleurs l'astuce la plus fiable pour ne pas se tromper. Le mot « ça » est tout simplement la version contractée et plus courante de « cela ».

Si votre phrase fonctionne toujours après avoir fait le remplacement, vous savez que « ça » avec une cédille est le bon choix. Par exemple, « Ça me surprend » devient « Cela me surprend ». Le sens reste le même; seul le niveau de langue change, « cela » étant un peu plus soutenu.

Le réflexe à adopter : Dès que vous hésitez, remplacez mentalement « ça » par « cela ». Si la phrase sonne juste, vous tenez votre réponse. C'est une règle simple qui a très peu d'exceptions.

Cette méthode vous permet de valider votre choix en quelques secondes, peu importe la complexité de la phrase.

Pourquoi dit-on « son amie » et non « sa amie » ?

C’est une excellente question qui touche une particularité importante de la langue française. On utilise « son » au lieu de « sa » juste avant un nom féminin qui commence par une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou un « h » muet.

Cette règle, qu'on appelle l'euphonie, a un seul but : éviter une suite de sons qui serait désagréable à l'oreille. Prononcer « sa amie » créerait une petite coupure, alors que « son amie » s'enchaîne de manière beaucoup plus fluide.

Voici quelques exemples pour bien voir le principe :

- On dit son idée (et non sa idée), car « idée » est féminin et commence par une voyelle.

- On écrit son habitude (et non sa habitude), car « habitude » est féminin et commence par un « h » muet.

- On utilise son autre solution (et non sa autre solution).

Même si les noms comme « idée » et « habitude » sont bel et bien féminins, on change le déterminant possessif pour une raison purement phonétique.

Dans quel contexte « ca » sans cédille est-il acceptable ?

L'utilisation de « ca » sans cédille est vraiment très limitée. Elle est juste tolérée dans un langage très familier et à l'écrit, comme dans les textos ou les conversations en ligne entre amis (« ca va », « on fait ca »).

Dans n'importe quel autre contexte, que ce soit un courriel, un rapport ou un devoir scolaire, écrire « ca » est considéré comme une faute d'orthographe. Il faut absolument mettre la cédille et écrire « ça ». D'ailleurs, si vous voulez briser la glace dans une conversation, formelle ou non, il vaut toujours mieux bien écrire. Pour des idées sur comment lancer une discussion, jetez un œil à ces questions brise-glace pour vous inspirer.

Même les règles de français les plus simples peuvent parfois nous jouer des tours. Si votre enfant a besoin d'un coup de pouce pour renforcer ses bases et prendre confiance en lui, le tutorat personnalisé de Centrétudes est la solution. Nos tuteurs certifiés conçoivent un parcours d'apprentissage sur mesure pour transformer les difficultés en réussites. Découvrez nos services sur https://centretudes.ca.