L'accord du participe passé avec avoir est l'une des règles les plus connues de la grammaire française, et parfois l'une des plus redoutées. Pourtant, le principe de base est assez simple : le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Tout dépend de la position du complément d'objet direct (COD).

Démystifier la règle de base du participe passé avec avoir

Oubliez tout de suite le sujet de la phrase ; il ne joue aucun rôle ici. La seule question que vous devez vous poser concerne le complément d'objet direct, ou le fameux COD. Si le COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde. Sinon, il reste invariable.

Imaginez le participe passé comme un projecteur qui ne peut éclairer que ce qui se trouve devant lui. Il ne peut donc « voir » et s'accorder qu'avec un COD déjà mentionné dans la phrase. Si le COD arrive après, il est trop tard !

La règle clé à retenir est la suivante : Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct (COD), mais seulement si ce dernier est placé avant le verbe.

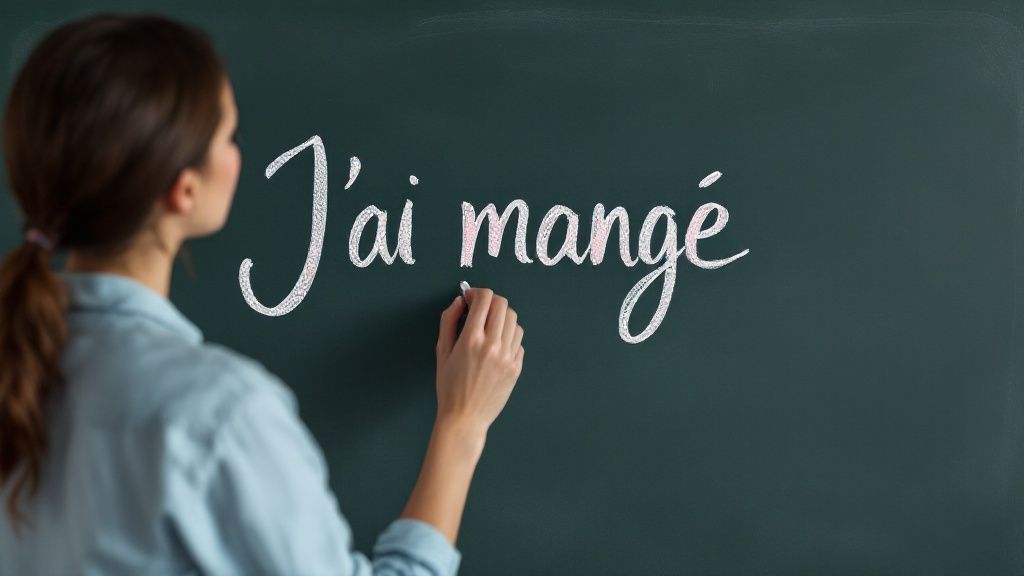

Pour vous aider à visualiser cette règle, voici un petit tableau récapitulatif.

Aperçu rapide de l'accord avec l'auxiliaire avoir

Ce tableau synthétise la règle générale et son unique exception pour une compréhension immédiate.

| Situation du COD | Règle d'accord | Exemple concret |

|---|---|---|

| Après le verbe | Le participe passé reste invariable. | Elle a préparé des crêpes. |

| Avant le verbe | Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD. | Les crêpes **qu'**elle a préparées. |

Ce tableau met en lumière la seule chose qui compte : la position du COD.

La position du COD change tout

Cette notion de position est vraiment au cœur de la règle. C'est elle qui détermine si l'accord doit se faire ou non. Prenons deux scénarios simples pour bien illustrer ce point.

1. Quand le COD est après le verbe (la situation la plus courante)

Dans ce cas de figure, le participe passé ne « voit » pas encore le COD. Il reste donc invariable, comme s'il ignorait de quoi on parlait. C'est simple et direct.

- J'ai acheté des fleurs. (Le COD « des fleurs » est après ; « acheté » ne change pas.)

- Elle a écrit une lettre. (Le COD « une lettre » est après ; « écrit » reste invariable.)

2. Quand le COD est avant le verbe

Ici, c'est différent. Au moment où l'on écrit le participe passé, le COD est déjà connu. Le participe passé va donc s'ajuster en genre (féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel) pour s'accorder avec lui.

- Les fleurs que j'ai achetées. (Le pronom « que » reprend « les fleurs », qui est le COD. Comme il est placé avant, « acheté » devient « achetées ».)

- *La lettre **qu'*elle a écrite. (Ici, « qu' » remplace « la lettre ». Le participe s'accorde donc au féminin singulier : « écrite ».)

Cette logique est la fondation de tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Une fois ce mécanisme bien en tête, vous serez beaucoup plus à l'aise pour aborder des cas plus complexes. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre guide complet sur l'accord d'un participe passé.

Identifier le COD pour un accord parfait

La clé pour maîtriser l’accord du participe passé avec avoir ne repose pas sur une mémoire infaillible, mais bien sur une méthode simple et logique. Tout dépend de votre capacité à trouver le complément d’objet direct (COD), car c’est le seul élément qui peut venir changer l’orthographe de votre participe passé.

La bonne nouvelle? Identifier le COD, c'est facile quand on sait comment s'y prendre. Il suffit de poser la bonne question tout de suite après le verbe. Cette question est toujours la même : « qui ? » ou « quoi ? ».

La méthode infaillible pour trouver le COD

Pour dénicher le COD à coup sûr, il faut suivre une petite séquence. D’abord, vous repérez le sujet et le verbe conjugué avec avoir. Ensuite, vous posez la fameuse question « qui ? » (pour une personne) ou « quoi ? » (pour une chose) juste après. La réponse, si elle existe, est votre COD.

Voyons ça en action :

- Phrase : Le chef a préparé la recette.

- Question : Le chef a préparé quoi ?

- Réponse : la recette.

Dans cet exemple, « la recette » est bel et bien le COD. Puisqu'il est placé après le verbe, le participe passé « préparé » reste invariable. C’est ce petit réflexe de vérification qui fait toute la différence.

Les différentes formes du COD

Attention, le COD n’est pas toujours un groupe de mots bien sage placé après le verbe. Il peut prendre plusieurs formes, et c’est souvent là que les choses se compliquent, car ces formes se glissent très souvent avant le verbe.

Voici une petite carte mentale pour visualiser rapidement les scénarios d'accord.

Ce schéma le montre bien : seul le COD placé avant le verbe déclenche l'accord. S'il est après, le participe passé ne change pas.

Les pronoms personnels COD

Les pronoms personnels qui remplacent un COD sont de grands déclencheurs d’accord. Pourquoi? Parce qu'ils se placent systématiquement avant le verbe. Il s'agit de me, te, le, la, les, nous, vous.

Quand vous en croisez un, l'alerte est lancée!

- *J'ai vu la voiture. → Je **l'*ai vue. (Ici, « l' » remplace « la voiture », qui est féminin singulier).

- Il a invité ses amis. → Il les a invités. (Le pronom « les » remplace « ses amis », masculin pluriel).

Le pronom relatif « que »

Le pronom relatif « que » (ou « qu' » devant une voyelle) est un autre cas de figure extrêmement fréquent. Il introduit une phrase et remplace le COD qui est juste avant lui. C'est le signal par excellence qu'un accord est plus que probable.

La structure est souvent la même : [Nom] + que + [sujet] + a/as/a… + [participe passé accordé]. Le participe passé s'accorde alors avec le nom que le pronom « que » remplace.

Par exemple :

- Les chansons que tu as écoutées sont magnifiques. (« que » remplace « les chansons », féminin pluriel).

- *Voici la décision **qu'*il a prise. (« qu' » remplace « la décision », féminin singulier).

Savoir repérer ces différentes formes de COD est la moitié du travail. Pour aller plus loin dans les subtilités, vous pouvez explorer les explications sur l’accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, qui détaillent encore plus ces cas.

Transformer la théorie en réflexe

La maîtrise vient avec la pratique. Pour que l’identification du COD devienne une seconde nature, adoptez une routine de relecture. Chaque fois que vous écrivez une phrase au passé composé avec l'auxiliaire avoir, prenez quelques secondes pour vérifier.

- Scannez la phrase : Ai-je utilisé l'auxiliaire avoir ?

- Posez la question : [Sujet] + [verbe] + qui/quoi ?

- Analysez la réponse : Le COD est-il placé avant ou après le verbe ?

Avec le temps, ce processus mental deviendra de plus en plus rapide, jusqu’à devenir un automatisme. Vous n'aurez plus besoin de vous arrêter pour y penser; l'accord se fera tout seul, rendant vos écrits plus justes et professionnels.

Pour vraiment maîtriser une règle de grammaire, il est parfois payant de remonter à ses origines. L'accord du participe passé avec avoir ne fait pas exception, et son histoire est aussi fascinante qu'éclairante. Loin d'être une règle tordue inventée pour embêter les élèves, elle vient en fait de contraintes très pratiques du Moyen Âge.

Pour bien saisir la logique, il faut se transporter dans le quotidien des moines copistes. Dans leur scriptorium, ces véritables artisans du livre passaient des journées entières à copier des manuscrits, souvent sous la dictée. Le parchemin coûtait une fortune, alors chaque centimètre carré devait être utilisé au mieux.

Une histoire de dictée et de parchemin précieux

Quand on écrit sous la dictée, impossible de deviner la fin d'une phrase. Le scribe entendait les mots un par un et les transcrivait au fur et à mesure. Cette façon de travailler a eu un impact direct sur la grammaire française telle qu'on la connaît.

Imaginez un moine en train d'écrire cette phrase, dictée mot à mot : « Les lettres que l'abbé a… ». À ce stade, le scribe a déjà posé sur son parchemin « Les lettres que ». Il sait donc que l'objet de l'action, le complément d'objet direct (COD), est « les lettres », qui est féminin pluriel. Pour lui, il était tout à fait naturel de continuer logiquement et d'écrire « …écrites ».

L'accord du participe passé vient donc d'une logique très visuelle et séquentielle. Si le COD était déjà connu et écrit, le copiste n'avait qu'à jeter un œil en arrière pour vérifier son genre et son nombre, puis faire l'accord.

Par contre, dans une phrase comme « L'abbé a écrit… », le moine n'a aucune idée de ce qui a été écrit. Une lettre ? Plusieurs parchemins ? Un simple mot ? Pour éviter de devoir gratter le précieux parchemin et risquer de l'abîmer, la solution la plus simple était de ne rien accorder. Le participe passé restait donc invariable, dans sa forme neutre.

Un héritage pratique, pas une règle abstraite

Cette habitude, née d'une nécessité purement technique, s'est peu à peu figée pour devenir une règle de grammaire. C'est pour cette raison toute simple que l'accord du participe passé avec avoir dépend de la place du COD. Ce n'est pas une règle arbitraire; c'est le reflet du processus d'écriture de l'époque.

Cette origine médiévale est bien documentée et explique pourquoi, encore aujourd'hui, cette règle nous semble parfois si complexe. Elle a d'ailleurs fait l'objet de nombreux débats sur sa simplification, puisqu'elle découle plus d'une vieille contrainte matérielle que d'un besoin pour comprendre le français moderne. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre plus sur cette évolution en explorant l'histoire de l'accord du participe passé en français.

Finalement, connaître cette histoire aide à dédramatiser la règle. Ce n'est pas le fruit d'une logique obscure, mais plutôt l'héritage d'un savoir-faire ancestral. En gardant cette anecdote en tête, apprendre la règle devient non seulement plus facile, mais aussi beaucoup plus intéressant.

Même les règles de grammaire les plus solides ont leurs petits secrets. L'accord du participe passé avec avoir, malgré sa logique de base, ne fait pas exception. Certains cas particuliers peuvent vite nous faire douter, mais rassurez-vous, une fois qu'on les analyse un peu, tout devient plus clair.

Ces exceptions ne sont pas des pièges créés pour le plaisir de compliquer les choses; elles suivent leur propre logique. En comprenant le pourquoi derrière chaque cas, on prend de meilleures décisions, même dans les phrases les plus tordues. Allons-y, démystifions ces situations pour transformer l'hésitation en confiance.

Le participe passé suivi d'un infinitif

Voilà un classique, une source d'erreurs très fréquente. Quand le participe passé est suivi d’un verbe à l’infinitif, la règle de l’accord avec le COD placé avant se nuance un peu. On accorde seulement si le COD est celui qui fait réellement l'action décrite par l'infinitif.

Pour vous en assurer, posez simplement la question : est-ce que le COD « fait » l’action du verbe à l’infinitif?

-

Exemple 1 : On accorde

- La chanteuse que j’ai entendue chanter était incroyable.

- Notre analyse : Qui est-ce qui chante? C’est « la chanteuse » (représentée par « que »). Puisque le COD fait bien l'action de chanter, on accorde « entendue ».

-

Exemple 2 : On n'accorde pas

- La chanson que j’ai entendu chanter était magnifique.

- Notre analyse : Est-ce que la chanson chante? Non. Quelqu’un chante la chanson. Le COD subit l'action, il ne la fait pas. Donc, « entendu » reste invariable.

La clé, c'est de trouver le véritable acteur de l'infinitif. Si le COD est passif, le participe passé ne bouge pas. C'est subtil, mais tout à fait logique quand on y pense.

Le cas particulier du pronom « en »

Ah, le fameux pronom « en »! C'est un autre piège bien connu. La règle générale est simple : quand « en » est le complément d’objet direct (COD), le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce qu'il représente une quantité floue, une partie d'un ensemble, et non un objet précis qu'on peut identifier en genre et en nombre.

- Des pommes, j’en ai mangé. (Et non « mangées »)

- Des erreurs, il en a fait beaucoup. (Et non « faites »)

Il y a bien une exception à l'exception, mais elle est si rare que vous pouvez presque l'oublier. Dans 99 % des cas, la formule magique est : « en » COD = participe invariable.

Les verbes « faire » et « laisser » suivis d'un infinitif

Voici la règle la plus simple de toutes les exceptions! Le participe passé du verbe faire, quand il est suivi d’un infinitif, est toujours invariable. Il forme une sorte de bloc inséparable avec l'infinitif, où « faire » agit un peu comme un auxiliaire.

- Les robes qu’elle a fait faire sont magnifiques. (Jamais « faites »)

- Je les ai fait venir pour la réunion.

La même logique s'applique au verbe laisser suivi d'un infinitif. Son participe passé est aussi toujours invariable dans ce contexte précis.

- Les enfants que j’ai laissé jouer sont rentrés.

Pour mieux visualiser ces subtilités, jetons un œil à un tableau comparatif.

Gérer les accords dans les situations complexes

Ce tableau compare l'application de la règle avec 'en', un infinitif, ou les verbes 'faire' et 'laisser'.

| Situation spécifique | Logique de l'accord | Exemple commenté |

|---|---|---|

| Participe suivi d'un infinitif | S'accorde si le COD fait l'action de l'infinitif. | Les musiciens que j'ai vus jouer. (Les musiciens jouent → accord). |

| Pronom COD « en » | Reste invariable, car « en » est neutre et partitif. | Des livres, j'en ai lu plusieurs. (« en » représente une partie des livres → pas d'accord). |

| Faire/Laisser + infinitif | Toujours invariable, car il forme une expression verbale figée. | La voiture que j'ai fait réparer. (Le bloc « fait réparer » est indivisible → pas d'accord). |

En gardant ces trois situations en tête, vous serez bien outillé pour déjouer la majorité des pièges de la grammaire française. Chaque exception a sa raison d'être, et les comprendre, c'est solidifier pour de bon votre maîtrise de l'accord du participe passé avec avoir.

Le débat sur la simplification de cette règle

Si vous trouvez que la règle du participe passé avec avoir est un véritable casse-tête, rassurez-vous : vous êtes loin d’être seul. C’est l’une des règles les plus débattues de la langue française. Sa simplification est un sujet qui revient sans cesse sur la table, surtout dans le milieu de l’éducation au Québec. Mais pourquoi tant de discussions pour une « simple » règle de grammaire?

La réponse est simple : sa complexité et le fait qu’on l’utilise finalement assez peu au quotidien. Soyons honnêtes, la maîtrise parfaite de toutes ses subtilités est souvent réservée aux spécialistes de la langue, comme les profs ou les réviseurs. Pour la majorité d’entre nous, son application reste une source de doutes et d’erreurs fréquentes.

Une règle complexe pour un usage limité

Une bonne partie du débat repose sur un constat : l’effort à fournir pour maîtriser cette règle semble démesuré par rapport à sa fréquence d’utilisation. En pratique, les situations où le participe passé avec avoir doit vraiment s’accorder sont plutôt rares.

Une étude menée en 2023 sur l’enseignement du français l'a bien montré. Elle révèle que les cas où l'accord du participe passé avec avoir s'applique ne représentent qu'environ 8 % des usages dans les textes de tous les jours. Pourtant, on y consacre des heures et des heures en classe, parfois au détriment de compétences jugées plus essentielles. Pour les curieux, vous pouvez en apprendre plus en consultant les résultats de cette étude sur la simplification du participe passé.

L'étude souligne que seuls les professeurs de français et les réviseurs maîtrisent vraiment la règle. La plupart des gens, y compris les professionnels des médias, ont du mal à l'appliquer correctement.

Ce décalage nourrit l’idée d’une réforme. La proposition la plus fréquente? Rendre le participe passé avec avoir toujours invariable, un peu comme dans d’autres langues latines, et ne garder l’accord qu’avec l’auxiliaire être. Simple, non?

Les arguments pour et contre la réforme

Le débat est loin d’être à sens unique. Chaque camp a des arguments solides qui méritent d’être entendus.

Ceux qui sont pour la simplification avancent que :

- Ça faciliterait l'apprentissage : Rendre la règle plus simple libérerait du temps en classe pour se concentrer sur d'autres aspects importants, comme la structure des phrases ou la richesse du vocabulaire.

- Ça réduirait les erreurs : Une règle invariable éliminerait une source majeure de fautes à l’écrit. Les gens écriraient avec plus de clarté et de confiance.

- Ça moderniserait la langue : Plusieurs pensent que cette règle est un héritage du passé (comme on l'a vu) qui ne colle plus avec la logique du français parlé aujourd’hui.

Ceux qui sont contre la simplification répliquent que :

- On perdrait en précision : Pour les défenseurs de la règle, l'accord ajoute une nuance, une certaine élégance à la langue. Le supprimer serait un appauvrissement.

- Ce serait une rupture avec notre héritage : Modifier une règle aussi ancienne couperait les nouvelles générations d’une grande partie de la littérature classique.

- C'est un nivellement par le bas : D'autres craignent que simplifier les règles jugées « difficiles » soit une pente glissante qui mènerait à un affaiblissement général de la maîtrise de la langue.

Comprendre ce débat aide à mettre vos propres difficultés en perspective. Apprendre le participe passé avec avoir, c'est aussi explorer une facette vivante de la langue, qui continue d'évoluer et de faire jaser. Pour revoir les bases et vous sentir plus à l'aise, n'hésitez pas à consulter notre article complet sur le fonctionnement du participe passé.

Mettre en pratique pour maîtriser la règle

La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Pour que la règle du participe passé avec avoir devienne un véritable réflexe, il faut absolument l'intégrer dans vos habitudes d'écriture. C’est l’étape finale pour passer de la simple connaissance à une maîtrise totale.

Maîtriser cet accord n’est pas juste une question de grammaire; c'est un signe de précision et de soin. Cela démontre que vous portez une attention particulière aux détails, une qualité précieuse dans tous les types d'écrits, qu'ils soient scolaires ou professionnels.

Votre plan d’action en trois étapes

Pour transformer cette règle en automatisme, adoptez une méthode de relecture simple, mais redoutablement efficace. Chaque fois que vous écrivez une phrase avec l’auxiliaire avoir, suivez ces étapes :

- Ignorez le sujet : Votre premier réflexe doit être de ne pas regarder le sujet. Il n’a absolument aucune influence sur l’accord.

- Trouvez le COD : Posez la question « qui ? » ou « quoi ? » juste après le verbe pour identifier le complément d’objet direct. C'est lui, la vedette.

- Vérifiez sa position : Le COD est-il placé avant ou après le verbe? C’est cette seule information qui détermine si vous devez, ou non, accorder le participe passé.

En appliquant cette courte vérification de façon systématique, vous allez renforcer votre confiance et réduire considérablement le nombre d'erreurs.

La clé du succès, c’est la répétition. Plus vous pratiquerez cette analyse rapide, moins vous aurez besoin d'y penser consciemment. La règle finira par devenir une seconde nature.

Pour vraiment consolider vos acquis, rien ne vaut des exercices ciblés. Vous pouvez trouver d'excellents exercices sur les participes passés pour vous entraîner et évaluer votre progression.

Rappelez-vous que chaque règle de grammaire apprise est un pas de plus vers une communication claire et efficace. Avec un peu de méthode et de persévérance, l'accord du participe passé avec avoir n'aura bientôt plus aucun secret pour vous.

Les questions qui reviennent souvent sur l'accord du participe passé

Même après avoir fait le tour des règles et des exceptions, certaines questions persistent. C'est tout à fait normal! Cette section est là pour démystifier les derniers points d'ombre concernant l'accord du participe passé avec avoir, avec des réponses claires et directes.

L'idée, c'est de transformer ces petits doutes en solides certitudes pour que vous puissiez écrire avec une confiance renouvelée. Attaquons-nous ensemble aux questions les plus fréquentes.

Quelle est l'erreur la plus commune à éviter?

L'erreur la plus répandue, et de loin, est d'accorder le participe passé avec le sujet. C'est une erreur fondamentale avec l'auxiliaire avoir. L'autre piège classique, c'est de tout simplement oublier de faire l'accord lorsque le COD est bel et bien placé avant le verbe.

Le réflexe à développer est simple, mais puissant : quand vous voyez avoir, le sujet ne vous concerne plus pour l'accord. Votre seule et unique mission est de trouver le COD et de vérifier où il se trouve par rapport au verbe.

Rappel essentiel : L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir ne se fait jamais avec le sujet. Il se fait uniquement avec le COD, et seulement si celui-ci est placé avant le verbe. C'est le cœur de la règle.

Comment bien différencier un COD et un COI?

C'est une distinction capitale, car tout l'accord en dépend. Le Complément d'Objet Direct (COD) répond à la question « qui ? » ou « quoi ? », posée juste après le verbe. Il n'y a aucune préposition qui s'interpose.

À l'inverse, le Complément d'Objet Indirect (COI) est toujours introduit par une préposition. Il répond donc à des questions comme « à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? », ou « de quoi ? ».

Voici des exemples pour que ce soit limpide :

- Avec un COD : La lettre que j'ai écrite. (J'ai écrit quoi ? → que, qui remplace « la lettre ». C'est un COD, donc on accorde.)

- Avec un COI : La personne à qui j'ai écrit. (J'ai écrit à qui ? → à qui. C'est un COI, donc pas d'accord.)

Gardez bien en tête que le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais avec le COI, même s'il est placé avant.

Pourquoi le participe passé ne s'accorde pas avec le pronom « en »?

Le cas du pronom « en » est un piège classique. En général, quand « en » est COD, le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que « en » est considéré comme un pronom neutre qui exprime une quantité floue, une partie d'un tout, et non un objet précis et dénombrable.

Par exemple, dans la phrase « Des cerises, j'en ai mangé », le pronom « en » veut dire « une certaine quantité de cerises ». Il n'a pas un genre et un nombre aussi clairement définis que le pronom « les ». Pour faire simple, retenez que la présence de « en » comme COD bloque l'accord dans la grande majorité des cas.

Pour une analyse plus poussée de ce genre de subtilités, vous pouvez consulter le guide ultime des règles du participe passé qui explore ces cas plus en détail.

Même les règles les plus complexes deviennent claires avec le bon accompagnement. Chez Centrétudes, nos tuteurs spécialisés aident chaque élève à surmonter ses difficultés en français avec une approche personnalisée et encourageante. Découvrez comment nous pouvons aider votre enfant à réussir.